出来事

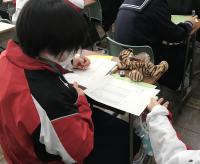

性に関する学習(3学年)を実施しています

本日2月19日(金)、3学年では性に関する学習を実施しました。

本校の性教育指導計画に基づく3学年の学習では、「性感染症の予防」と「自分の生き方(行動の選択)」について学びます。

本時はその第1次として、

・性感染症は必ずしも自覚症状があるとは限らない病気で、感染したことがすぐには分からないものもあること

・中にはAIDSのように、それと分かるまでに10年近くかかる病気もあること

・特にAIDSについては、諸外国では次第に減少しているのに対して、日本では増加していること

・正しい知識を持つことで感染を予防することができ、皆が不安や差別・偏見のない幸せな生活ができること

を学びました。

生徒達は命に関わる大切な学びととらえ、自分のこととして真剣に向き合っています。

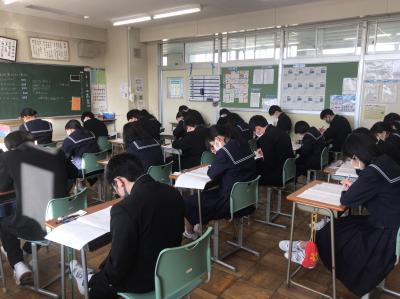

高校入試に向けて

2月18日(木)、3年学習室には、たくさんの数学の問題が並べられています。これは3年生担当の先生が高校入試にむけて用意してくれたものです。

入試まであと12日、この時期の家庭学習は、受験本番と同じ気持ち・態度で臨むことが大切です。

・時間を設定して問題を解くことで時間配分を身につける

・解き終わったら見直しを心がけてケアレスミスを防ぐ習慣を身につける

・目標点数を設定して真剣に挑戦してみる

・基本問題中心に取り組み確実に解けるようにする

・応用問題に取り組み次の日に必ず先生に質問し疑問点を解決する

など、問題を活用しながら、自分の学習の状況に応じた作戦や目標を立てて効果的な学習をすすめてください。

頑張れ、3年生!

着実に春が近づいています

本日2月17日(水)は学年末テスト(1、2年生)2日目です。1年生は数学、保健体育、社会、家庭、2年生は美術、英語、保健体育、国語のテストを実施しています。

今日も寒い朝でしたが、本校正面玄関わきの花壇に目をやると、チューリープが芽を出していました。

着実に春の足音が近づいてきています。

校舎の修繕が進んでいます

部品の調達の関係で、全てが完了するまでにはしばらくかかりますが、昨日立ち入りができなかった場所については修繕が終わりました。また、エレベーターについても点検により安全が確認されました。

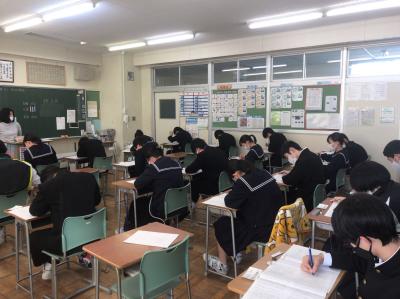

学年末テスト一日目(1,2年生)

本日2月16日(火)は1,2年生の学年末テストの一日目です。1年生では美術、国語、理科、音楽、英語、2年生では理科、数学、音楽、技術、社会のテストを実施しています。1年間のまとめのテストに真剣に集中して取り組んでいます。

学校生活の様子

本日2月15日(月)8:15より放送による全校集会を実施しました。集会では・・・

<地震後の本校の状況>

・廊下や多目的ホールの天井パネルの落下はあるものの校舎や体育館、柔剣道場などの建物はとても丈夫で、大きな揺れでもびくともしなかったこと

・普段通りの授業を行うことができること

・専門家の方々によると今後もしばらくの間は大きな揺れの余震が続くかもしれないこと

このことから大切な2つのことについて共通理解を図りました。

<その1>

・授業中に大きな地震が起きても決して慌てないこと

・揺れが収まるまで頭をしっかり守って教室で待機する(廊下は天井のパネルが落ちてくるかも知れない)

・揺れがおさまったら放送の指示に従ってカバンやサブバッグなどで頭を守り落ち着いて校庭に避難すること

<その2>

・地震や余震で不安な気持ちになっていたり、今後不安な気持ちになったりした時は、一人で抱え込まないこと

・一人で無理をせず皆で支え合えばこの困難な状況を乗り越えていけること

さらに養護教諭より、揺れが続く、大きな音がする、物が落ちるなど、地震がつづくことによる、不安やおそれなど心の中の変化に対する具体的な対処法についてのお話を聞きました。

・落ち着いて数秒考える

・大きな声をださない

・丈夫な机などの下に身をかくし頭を守る。

・倒れてきそうなものや窓ガラスなどから離れる

・指示や誘導に従って避難する

・不安なこと、困ったことがあったら先生方そして保健室へ

今日からは、新型コロナウイルス感染予防に加えて大きな地震への対策という課題に取り組んで行かなければなりませんが、皆で励まし合い、支え合いながら、学校生活を送っていきましょう。

天井が落下しそうな場所には注意を促すバリケードやカラーコーンを置いて立ち入らないように指導しています

1校時より、1,2年生は明日からの学年末テストに向けての学習に、3年生は3年間のまとめの学習に落ち着いて取り組んで居ます。

本校の被害状況と明日の授業について

生徒、保護者の皆さんへ

昨夜、大きな地震がありました。被災された方に、心よりお見舞い申し上げます。

学校の施設・設備については、大きな被害はありませんでしたが、廊下の天井のパネルが落下した場所がありました。教職員で片付けをし、安全を確認しましたので、明日は通常通り授業を行います。

なお、立ち入れないようにしていますが、天井パネルがずれているところがありますので、近づかないようにしてください。

なお、登下校の際は、道路の亀裂や建物の倒壊、屋根からの落下物などに十分注意してください。今後も余震が続く恐れがあります。ご家庭での安全対策をよろしくお願いします。

卒業給食を実施しました

本日2月12日(金)3年生では卒業給食を実施しました。

キーマカレー、バターロール、ホイップサンド、エビフライ、鯖ごま衣焼き、鶏の唐揚げ、フレンチサラダ、フルーツ、牛乳、イチゴゼリー、ココアプリンなどの盛りだくさんの料理が廊下や教室に並びました。

感染症予防のため、食べたい料理を各自で自由に取り分けるバイキング形式の配膳は行わず、係の生徒達が、料理を小皿に取り分ける方式をとりました。給食センタ-の調理員さん達にも配膳のお手伝いをしていただきました。

グループでの会食はできませんでしたが、生徒達は食べきれないほどの贅沢な料理にたいへん満足の様子でした。

中学校生活の思い出に残る時間を過ごすことができました。準備に携わっていただきました調理員さん、給食担当の先生方、ありがとうございました。

3年生は卒業まで残すところ1ヶ月となりました。健康に留意して進路目標達成に向けて努力するとともに、鹿島中生として過ごす1日1日を大切にしてほしいと思います。

服務倫理委員会を開催しました

本日2月10日(水)放課後、本校全職員による校内服務倫理委員会を開きました。本校では常日頃から不祥事防止と風通しの良い職場環境形成に努めているところですが、今回の会の前半は、県教育委員会の映像資料をもとに研修を行い、

後半は小グループに分かれて不祥事を起こさないために、個人として、組織としてどうしていくべきかを確認し合いました。

これからも、より一層気を引き締めて、地域・保護者の皆様に信頼される教職員集団づくりに努めていきたいと思います。

外灯を設置していただきました

本日2月9日{火)、校舎北側、北駐輪場、西駐輪場に外灯を設置していただきました。

日没後や部活動終了後も安全に安心して下校できるようになりました。

ありがとうございました。

シトラスリボンプロジェクトを継続します

県の新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急対策期間の延長を受けて、本校生徒会が中心となって推進している「シトラスリボンプロジェクト」も2月14日まで継続します。

本日2月8日(月)の朝の放送で生徒会長が全校生に知らせしました。引き続き、誰もが居心地のよい学校づくりと感染症予防に努めていきましょう。

<生徒会長より>

先週、福島県新型コロナウイルス感染症対策会議において、県の緊急対策期間の延長が決定しました。

そこで、シトラスリボンプロジェクトの運動期間を14日まで延長します。

3年生は、高校入試、卒業式などを控える大事な時期です。また、気温の低下、空気の乾燥などが原因で体調を崩しやすい時期です。

鹿島中学校の全員で健康管理と新型コロナウイルス感染対策をしっかり行い、この鹿島中学校が誰にとっても居心地の良い環境になるように努めてください。

よろしくお願いします。

県立高校前期選抜出願

昨日から県立高校前期選抜の出願受付が始まりました。本校からは、本日2月5日(金)、3学年の3名の先生方が各高校へ出願に向かいます。

さあ、いよいよ受験本番が近づいてきました。3年生の皆さん、寒風に負けることなく大きな春を迎えるべく確実な日々を送っていってください。

基礎学力テストにむけて

本校では、学習の基礎となる漢字、計算、英単語の定着と目標に向けて学習する習慣の確立をねらいに、年3回の基礎学力テストを実施しています。

明日放課後、全校一斉に第3回英単語テストを行います。今週一週間、各学級では明日にそなえて朝自習の時間15分を使って「出題プリント」をもとにした学習を進めてきました。

明日のテストでは、これまで学習してきた「出題プリント」の中から厳選された英単語50語が出題されます。しっかり学習して達成感を味わってほしいと思います。

図書室2月前半の企画は・・・

本校図書室の2月前半の企画は「バレンタインデー」です。企画コーナーには古典文学からノベライズまで古今東西の恋愛小説、和歌集、お菓子作りやお菓子の本が取り揃えられています。今回のこの企画、立ち止まって眺めたり、手に取ってみたりと男子生徒からも好評のようです。

3年生最後の実力テスト

雪が舞う立春の朝です。

県立高校前期選抜まであと1ヶ月となる本日2月3日(水)、3年生は1校時より最後の実力テストに臨んでいます。本番を想定して、これまでの学習の成果を発揮すべく真剣に取り組んでいます。頑張れ3年生!

今日は節分

本日2月2日(火)は暖かい朝を迎えました。今日は節分、そして明日は立春です。三寒四温の言葉のように、寒さと暖かさを繰り返しながらも次第に春の暖かさが近づいてきています。

節分には季節を分けるという意味があり、一年を健康で過ごすことができるように歳の数だけ豆を食べたり、邪気を払い災厄を防ぐために豆まきをする風習が古くから伝わっています。今日の給食では「黒糖福豆」をいただきました。また今日は「ふくしま健康応援メニュー」の中から、味噌の量を減らすためにケチャップを入れてトマトの旨味で塩分を控えめにした「減塩豚汁」を美味しくいただきました。

卒業文集編集会議

3年生では卒業文集作成に向けて、各学級の活動が活発になってきました。放課後には編集委員が集まって学級のページの編集方針や約束事、表紙のデザインについて話し合いを深めています。

卒業文集作成がスタート

1月29日(金)、卒業式まであと28日となりました。3学年では各学級での卒業文集作成がスタートしました。生徒達は3年間の中学校生活を振り返ったり、将来に思いをはせたり、友達とアイディアを交換したりしながら下書きを進めています。

授業風景(1月28日)

本日1月28日(木)3校時の2年美術(鑑賞)では、「仏像のひみつ~今日から君も鑑定士~」をテーマに平安時代の仏像の鑑賞のポイントを学びました。生徒達はこれまで社会の授業で学んだ地理的・歴史的背景と関連づけ、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像の表情や構造、技術的な工夫点などについて深く考察しながら鑑賞しました。

また、3年生社会では「財政は私達の生活の中でどのような役割を果たしているか」について、教科書や資料、さらに、これまで学んできた大恐慌時代のアメリカの経済政策、日本銀行の働き、日々の私達の生活と関連させながら考えを深めました。そして財政は景気の行き過ぎを抑えたり、国民の平等を守る大切な働きを担っていることを学びました。

1年生美術では、現在、絵文字の制作を進めています。6校時の授業では、「工夫」をテーマに友達の作品を鑑賞し、それぞれの作品の中の良さへの気づきを生かして作品の完成に向けて取り組みました。友人の工夫や努力を認め、さらに自分自身を高めようとする気持が取り組む姿から感じることができました。

また、1年生音楽(鑑賞)では、「日本の音階について学習しよう」をテーマに、日本の特徴的な音階である民謡音階、律音階、都節音階、琉球音階を聴き取ったり書き取ったり、それらの音階を用いて作られた民謡や童謡などを鑑賞したりして日本の音楽への理解を深めました。生徒達にとっては琉球音階が最も印象深かったようでした。また、J-POPのヒット曲の中にも日本の音階が使われている楽曲があることを知り、日本の音階を一層身近に感じた様子でした。

研究授業を行いました(2年英語、1年国語、3年学級活動)

本日1月27日(水)、3~5校時に研究授業を行いました。

3校時の2年生英語では、「新商品の良さを伝える紹介文を作ろう」をテーマに、現在学習している比較級・最上級の文を使って身の回りの物や商品のCM作りに取り組みました。生徒達は、自分が紹介したい物や商品についてその良さを伝えるためにはどのような表現にすれば良いか積極的にやりとりしながら紹介文づくりに取り組みました。

4校時の1年生国語では、「詩の情景や作者の思いについて考えたことを文章にまとめる活動を通し根拠を明確にして考えよう」をテーマに、萩原朔太郎の詩「竹」の構成や表現の特徴から詩に描かれた竹の姿や作者の思いについて考えました。生徒達は詩の特徴や受ける印象をもとに作者の思いについて友達との交流を通して考えを深めました。

5校時の3年生学級活動では、「自分や友達の個性(長所)について考えてみよう」をテーマに、これまで力を注いできたことから自分自身や友達の個性を見つけ伝え合いました。さらに、自分の長所とその根拠となるエピソードをまとめ紹介し合いました。自他の個性を知り長所を見つけることは、高校入試の面接やその後の新しい友人との出会いにおいて、とても大切になってきます。今日の学習を今後にいかしてほしいと思います。

埋設保管除去土壌撤去作業が完了しました

昨年9月から行われてきた校庭の埋設保管除去土壌撤去の作業が先週末に全て完了し、広々とした校庭が戻ってきました。これまでの保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力に感謝いたします。業者の方には授業や部活動、登下校の際の生徒の安全を第一に考えて作業を進めていただきました。ありがとうございました。

ボランティア活動に参加しました(環境委員会)

ボランティア活動に参加しました(環境委員会)

1月23日(土)、真野川堤防敷(真野川右岸落合橋~桜田橋)において真野川桜づつみ整備事業の一環としてのボランティア活動が実施されました。当日は、花壇のオーナーの方々が集まり、40個の花壇に花苗の植え付けを行いました。本校からは環境委員14名が参加しました。春を迎える頃には、パンジーやビオラが元気に咲きほこることでしょう。今から楽しみです。

授業風景(1月22日)

3年生理科では、「真夜中に見られる星座は1年を通してどのように変化するのだろうか」を課題に、モデル実習を通して地球から見て逆方向にある星座の移り変わりを調べました。「星座は、1ヶ月ごとに変化していき、1年間で最初の星座に戻る」ということが分かりました。

3年生英語では、今日から中学校英語最後のプレゼンテーション「Junior High School Life」に取り組んでいます。1時間目の今日は「ブレインストーミング」を行い、プレゼンテーションのアイディアを書き出しました。「努力したこと・一番の思い出」「学んだこと・経験したこと」「友人へのメッセージ」「中学卒業後の新たな将来の目標」などについて、辞書をひいたり、周囲の友達と伝え合ったり、教え合ったりしながらアイディアを英文にしていきました。

1年生理科では、「岩石のでき方を調べよう」をテーマに地表近くで急に冷えてできた岩石や地下深くでゆっくり冷えて固まった岩石について、ルーペで観察したり、触ったり、重さを比べたりしながら調べ、急に冷えてできた火山岩では結晶が一部しかできていないこと、ゆっくり冷やされてできた深成岩では、大きくきれいな結晶になっていることに気づきました。

2年生数学では、「平行四辺形の等しい線分や角を見つけ、成り立つ理由を考えよう」をテーマに、平行四辺形の性質を踏まえ、平行四辺形の中の等しい線分や等しい角をできるだけ見つけ出し、なぜ等しいのかその理由を一つ一つ解明していきました。

2年生社会では、「明治維新は成功したのか」をテーマに思考ツールの一つ「ダイアモンドランキング」を使いながら「富国強兵」に最も効果的な政策は、「五箇条の御誓文」「版籍奉還」「身分制度」「学制」「地租改正」「廃藩置県」「藩閥政府」「徴兵令」「殖産興業」のうちのどれかを、「政府として」「人々の立場から」など様々な視点から総合的に考えました。

授業風景(1年生数学)

本日1月21日(木)、1年生数学では、「おうぎ型の弧の長さや面積はどう求めればよいか」という課題解決にむけて学習を進めました。

<教師>「ケーキを6人家族で分けるにはどうしたらいい?」

<教師>「4等分ならここは何度?」

<生徒>「90°」

<教師>「8等分なら?」

<生徒>「45°」

<教師>「6等分なら?」

<生徒>「60°」

<教師>「60°はどうやって作る?」

<教師>(円周上に1点をとり)「ここが半径…」

<生徒>「あ!」「正三角形だ!」

生徒達は、教師の気づきを促す問いかけに応じながら、考えを深め、ねらいに迫っていきました。

今日は大寒

本日1月20日(水)は大寒。各地で寒さのピークを迎えました。

今は1年でもっとも寒い時期ですが、春に向けてエネルギーをたくわえる大切な時間でもあります。

3年生は学年末テストが終了し、明日の朝から卒業式当日まで、鹿島中に登校する回数はあと35回となります。残り少ない中学校生活の一日一日を大切に過ごし、学年全体で真剣に学習できる雰囲気づくりを心がけ、納得のいく進路をつかみとってほしいと思います。また学年や学級の仲間を思いやり、皆でよい思い出をつくってほしいと思います。

校庭の埋設保管除去土壌撤去作業もいよいよ仕上げの段階です。仮囲いのフェンスや地面に敷きつめられていた鉄板が取り払われ、埋め戻された校庭を平らにならす作業が行われています。

学年末テストを実施しています(3学年)

本日1月19日(火)、3学年では学年末テストを1校時から実施しています。3年生にとってはこれが中学生活最後の定期テストです。全員が真剣に取り組んでいます。今日は国語、保体、社会、美術、理科の5教科、明日は英語、音楽、家庭、数学の4教科のテストを実施します。体調に気をつけて最後まで乗り切ってほしいと思います。

授業風景(3年生数学)

3年生の数学では、現在、「円」の性質についてくわしく学び、「円」についての見方を広げることをねらいに学習をすすめています。今日は円周上にある角の大きさを調べました。生徒達は「円周上の角がすべて60°になるのはなぜか」という課題について、iPadとの連携によって電子黒板上に示されるヒントをもとに、考えを交流させながら、ねらいに迫っていきました。

吹奏楽部員が出発しました

本日1月16日(土)9:30、吹奏楽部員7名が第48回福島県アンサンブルコンテストが行われるいわき芸術文化交流館「アリオス」に向けて出発しました。

〇金管7重奏

「地区の代表として、しっかり演奏してきます。」

今回のコンテストも地区大会と同様に無観客で行われ、参加者にも2週間前からの健康調査が義務づけられるなど、徹底した感染症対策のもと開催されます。また、学校から会場までの移動も、密を避けるために中型バスを利用します。

入学願書下書き指導

3月15日の県立高校入試合格者発表まで2ヶ月となる本日放課後、3学年では福島県立高校前期選抜の入学願書の下書き指導を行いました。志望校ごと各教室に分かれ、定められた書き方について先生方から指導を受けながら練習しました。鉛筆を手に真剣に取り組む後ろ姿からは受験生としての自覚と緊張感が伝わってきます。来週には学年末テストも実施されます。計画的に学習をすすめ、自分の夢の実現への着実な歩みを進めてほしいと思います。

頑張れ!3年生!

学力テストを実施しています

本日1月15日(金)、 今年度のこれまでの学習状況を把握するために全学年で学力テストを実施しています。皆集中して取り組んでいます。この結果を、今後の次年度に向けた「まとめの学習」にいかしてほしいと思います。

野口英世賞入選! 賞状をいただきました

今年度の中学生・高校生の優れた科学・技術研究論文をたたえる「野口英世賞」の受賞者が発表され、中学校共同研究の部において、本校3年生2名がまとめた論文が入選しました。(主催:福島県教育委員会)

2人は、夏休み中に「果物と野菜の変色を防ぐための条件」をテーマとして研究に取り組み論文をまとめました。

これからも好奇心や探究心をもって積極的に学び深めていく姿勢を大切にしてください。おめでとうございます。

感染予防のための歯磨き指導

県内の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、飛沫を防ぐ歯磨きの仕方について、本校養護教諭が給食時に放送で全体指導を行うとともに、5校時の学級活動の時間に各教室で具体的に指導しました。

感染症予防には日頃の「手指消毒・石けんでの手洗い」とともに「うがいや歯磨きによる口腔健康管理」の励行が大切ですが、歯磨きの際には、飛沫を防止したり、ブクブクうがいや水の吐き出しを注意して行ったりすることも大切です。リスクを低減した歯磨きの実践に努めていきたいと思います。

<新型コロナウイルス感染予防のための給食後の歯磨き>

〇手洗い場が混まないようにしましょう

・密にならない、時間帯をずらすなどの工夫をして行う

〇歯みがき中に向かい合ってのおしゃべりはやめましょう

・歯みがきによる飛沫が飛び散りやすくなってしまいます

〇うがいは少ない水で(10ml)

・水は低い姿勢でゆっくりと吐き出し、はね返らないように

〇歯ブラシを清潔に

・水で洗い、ティッシュで拭き取り乾燥させて保管する

シトラスリボンプロジェクトを再開します

本日1月13日(水)、県内の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、お昼の放送時に生徒会長が、全校に向けて、「シトラスリボンプロジェクト」の再開を呼びかけました。

<生徒会長より>

新型コロナウイルの感染急拡大によって1月7日に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県に緊急事態宣言が出されました。今週に入って、大阪府、京都府、兵庫県の関西圏、さらに愛知県、岐阜県、そして栃木県にも緊急事態宣言の発令が検討されています。

また、昨日、福島県でも内堀知事が県民への外出自粛や飲食店の時短営業の要請を行い、今日から2月7日まで県独自の緊急対策が実施されます。

南相馬市内でも連日、新たな感染が報告されるなど、感染は確実に身近に迫っています。私たちはこれまで以上に健康管理と新型コロナウィルス感染対策をしっかりするとともに、学校や私たちの住む地域などで感染が広がった場合でも、感染した人や濃厚接触者となった人を責めない、差別しない、偏見を持たないなど人権を守る環境作りをしていく必要があります。

そこで今日から、自粛要請がされている2月7日までの間をシトラスリボンプロジェクトの運動期間として、鹿島中学校の全員で健康管理と新型コロナウィルス感染対策をしっかり行い、この鹿島中学校が誰にとっても居心地の良い環境になるように努めましょう。

雪の朝です

本日1月12日(火)は雪の中の登校となりましたが、予定通り1校時より1、2学年では冬休みの課題テスト、3学年では実力テストを実施しています。生徒達は皆、冬休み中の学習の成果を十分に発揮できるよう集中して取り組んでいます。

3学年掲示板より

3年生は今が頑張りどころです。目標実現のために、強い意志をもち粘り強くやり抜こう!

3学期がスタートしました。

本日、令和3年1月8日(金)1校時に、第3学期始業式をリモートで実施しました。

生徒代表による「意見発表」より

〇1年生代表「新年の抱負」

・今年をよりよい1年にするために、新1年生の先輩として頼られる存在になるために、3つのことを成し遂げ、有意義に過ごしたい。

・テスト前だけでなく、毎日真面目に家庭学習に取り組むことを習慣づけ、各教科をバランス良く勉強して、着実に力を伸ばしていきたい。

・部活動では、先輩との距離を縮めて部の和やかな雰囲気を保ち、アドバイスされたことをもとに積極的に基礎を鍛え直して上達したい。

・休み時間や部活動において、「密にならないこと」「こまめな消毒や手洗い」などを互いに注意し合い、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底したい。

〇2年生代表「冬休みの反省と3学期の抱負」

・冬休み中は、得意教科の学習を中心に取り組んだので、苦手教科の克服があまりできなかった。

・就寝時間が遅くなり生活のリズムを崩してしまった。

・しっかり準備運動をせずに練習に取り組んでしまった。

・以上の反省を踏まえ、3学期は学習と運動を両立させていきたい。特に、苦手教科の克服を中心に学習を頑張りたい。

〇「冬休みの反省と3学期の抱負」3年生代表

・3学期は3年生にとって中学校最後の学期なので、終わってから悔やむことのないように過ごしたい。

・冬休みは受験への取り組み、新型コロナウイルス感染対策に向けて、ゲームの時間を減らすなどの生活の改善を図った。

・生活する環境への意識を変え、部屋の掃除や空気の入れ替えを重点的に行い、感染症対策を徹底できた。

・これまで以上に3学期や受験のことを真剣に考えることができた。受験生としての意識がもてたのではないか。

・自分の行きたい高校に行けるよう、さらに生活を改善し集中して学習に取り組みたい。

・<3年生の皆さんへ>:全員が希望の進路を実現するためのに、皆で協力して学習に取り組みましょう。そして卒業生としての自覚をもち、感動の卒業式を迎えられるようにしましょう。

昨日、東京では新型コロナウイルス新規感染者が2000名を超え、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県に緊急事態宣言が出されました。本県でも感染が相次いで報告されています。若い年代の感染者も出ており、中学生にとっても決して他人事ではありません。感染防止対策をしっかり行い充実した3学期にしていきましょう。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

第2学期終業式

本日、第2学期終業式を放送により行いました。

校長式辞の後、各学年の代表が2学期の反省や冬休み、3学期に向けての抱負などについて発表しました。

1年生代表

<2学期の反省と3学期の抱負>

・日頃から少しずつ勉強することを心がけ、テスト前も計画的に勉強を進めることができた。3学期は少しでも苦手教科をなくしたい。

・練習を積み重ねるうちに自分の楽器にも慣れ、演奏することが楽しくなってきた。初めてのアンサンブルコンテストでも、仲間との練習の成果を発揮することができた。3学期は自分の課題を克服できるようにしたい。

・友達がいてくれるおかげで、毎日楽しく学校生活を送ることができた。感謝を忘れず、3学期も仲良くしたい。

<冬休みに頑張りたいこと>

・宿題を計画的に進めたい。ただやるだけでなく、集中して効率のよい勉強をしたい。

・普段なかなかできない家の手伝いを積極的に行い、家族への感謝を伝えたい。

・時間を大切にして有効な2週間にしたい。

2年生代表

<2学期を振り返って>

・大きく成長することができた学期だった。

・テスト勉強において、一つの教科にのみ力を入れてしまい、結果的に順位を落としてしまった経験から、何事にもバランスよく努力することの大切さに気づくことができた。

<3学期の抱負>

・3学期を「3年生になるための準備期間」ととらえたい。受験と中体連にむけて、勉強と部活動を両立させていきたい。

・自分の力量を再確認し、無理をせずに、自分のペースで努力していきたい。

・1年間をしめくくる学期なので、学級委員長として、自分らしく学級をまとめられるようにしていきたい。

3年生代表

<2学期に頑張ったこと>

・特に合唱コンクールでは、3年3組全員が一丸となって取り組み、念願の3冠を達成することができた。限られた時間の中で、一回一回の練習に皆でしっかり取り組み、上達していったことがよい思い出となった。

・3年生になっての毎月のテストでは、なかなか点数が伸びずに落ち込むこともあったが、 あきらめずに、地道な努力をすることができた。

・冬休みも、足りないところを集中して丁寧に勉強し、志望校に合格できるようにしたい。

<2学期の反省点>

・2学期は学校生活にメリハリをつけることができなかった。

・3学期は受験が目前となるので、生活にメリハリをつけ、時間を大切にして、一つ一つのことに集中して取り組んでいきたい。

・冬休み中は毎日運動して、健康管理に気ををつけ、3学期にも元気に登校できるようにしたい。

コロナ禍の中、厳しい条件下でも「どうしたらできるか」を考え、創意工夫によって成功をおさめた輝響祭や修学旅行をはじめとする様々な学校行事、無観客ながら練習の成果を発揮することができた各種大会への参加など、助け合い、競い高め合い、一人一人たくましく成長したと思います。成長と感動の2学期でした。

本校教育活動に対しての保護者の皆様のご理解ご協力に心より深く感謝いたします。

優秀プレゼン賞をいただきました

「スクールチャレンジ南相馬市大会」で優秀プレゼン賞をいただいた本校2年生に対し、本日、本校校長室において、大和田教育長様より、表彰状がおくられました。この大会は、市内の小・中学校の代表が、「Pepper」を使って行っているプログラミング学習の成果を発表するもので、本校生徒は、「SDGsについて理解できるようにしよう~Pepperと一緒にSDGsを学習しよう~」というテーマで発表しました。

<表彰伝達後の懇談にて>

・SDGsを取り上げた理由は?

「テレビで取り上げられていたことから興味をもち、もっと知りたい、もっと調べてみたいと思いました。」

「調べるうちに全世界で取組むべきことだと知り、みんなにも伝えたいと思うようになりました。」

・Pepperを使って楽しく伝えようとするチャレンジ精神が素晴らしい。苦労したことは?

「少ない時間の中で、Pepperが自然な日本語を話せるようにすることが大変でした。」

・南相馬市の取り組みについて取り上げているところも素晴らしい。

「市のホームページを調べて、市の取組とSDGsのつながりを考えました。」

・これからしてみたいことは?

「まだまとめきれていないことがあるので、もっと調べてしっかり伝えていきたいです。」

今回の経験を生かして、これからもいろいろなことに興味をもってチャレンジしてほしいと思います。

実力テストを実施しています(1、2年生)

本日12月22日(火)、1、2学年では実力テストを実施しています。内容はそれぞれ2学期末までの学習内容を中心としています。今回のテストで分らなかった問題は冬休み中に復習し、3学期の学習につなげていってほしいと思います。

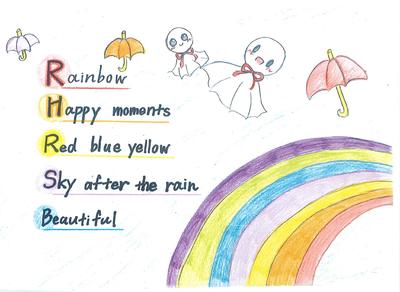

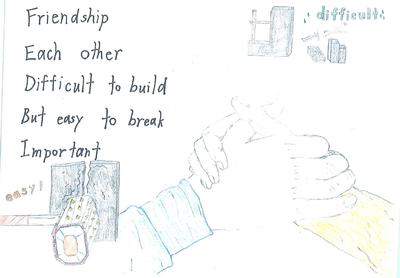

英語で5行詩を作りました(2年生)

2年生は教科書のDaily Scene 6で英語の詩を作ることに挑戦しました。

1行目:話題を1語で

2行目:2語を加える

3行目:3語で描写する

4行目:気持ちや情景を4語で

5行目:話題を1語でまとめる

というルールの中で、「クリスマス前の気持ち」「暗い時代を明るくしたい」「友情とは」など、自分自身で自由にテーマを決めて、思いを込めて英語の5行詩を作りました。

自分の思いをもとに英詩を作るという創造的な表現活動に、皆、興味関心を持って意欲的に取り組みました。また詩の内容に合うイラストも工夫して描きました。

作品のいくつかを紹介します。

〇この詩に込めた思い

クリスマス前の乙女心を詩にしました。物語みたいな詩を書きたかったので書いてみました。

〇工夫したところ

色塗りを工夫しました。詩を見なくても絵だけでも分かるように描きました。

〇この詩に込めた思い

今の時代、コロナで暗いニュースばかりだけど、虹を見ると、なぜか少し明るい気持になれたので、見る人に明るい気持になってほしいという思いを込めました。

〇工夫したところ

なるべく明るい色を使うようにしました。「雨上がりの空」という文があるので、傘やてるてる坊主を描いて表現しました。

〇この詩に込めた思い

友情がテーマということで、友情はどのようなものかを詩に込めました。「共に支え合うこと」「友情をこわすことは簡単だが、つくるのは難しい」ということを書きました。

〇工夫したところ

少ない時間でしたが、イラストも良いものが描けるよう、簡単かつ大きくしました。友情について簡単にまとめられるように頑張りました。

高速通信環境整備工事を進めています

現在、本校では、南相馬市による小中学校高速通信環境整備工事が行われています。これは、子どもたちの学習の基盤となる「情報活用能力」を育て、より主体的・対話的で深い学びができるICT環境の構築に向けて行われるものです。今回の工事で無線アクセスポイントを整備することにより、今後、各教室、特別教室、体育館等で高速大容量の通信ネットワーク環境と無線LAN(Wi-Fi)が利用できるようになります。

クリスマス特集(お昼の放送)

放送委員会は、お昼の放送にSeon先生をお迎えして、2回にわたりクリスマス特集の番組を放送しました。番組では、クリスマスにちなんだインタビューを届けました。

今日の放送の様子をお伝えします。

Question

What kinds of cake do you like the best?

どんなケーキが好きですか。

Answer

I like two kinds of cake. These are cheese cake and black forest cake. Black forest cake is made with chocolate and fruits. When both cakes are made together, it is called black forest cheese cake.

私は2種類のケーキが好きです。それは、チーズケーキとブラックフォレストケーキです。ブラックフォレストケーキはチョコレートとフルーツでできています。チーズケーキとブラックフォレストケーキを一緒に作ったとき、それはブラックフォレストチーズケーキと呼ばれます。

Question

What birthday present were you given when you were a child?

子どもの頃どんなプレゼントをもらいましたか。

Answer

When I was a child, I got many gifts. For example, I was given new shoes, lots of money, a new cell phone, a game system just to name a few.

私が子どもの頃、たくさんのプレゼントをもらいました。例えば、新しい靴やお金、新しいスマホやゲームなどです。これらは私がもらったプレゼントの一部です。

Question

What school lunch do you like the best?

一番好きな給食は?

Answer

I like all meals with seafood such as fish, squid, salmon and so on. I like seafood a lot, so any school lunch that has seafood in them, I like those the best.

私は魚やイカなどの魚介類の給食が好きです。魚介類が好きなので、それらが入った給食は何でも好きです。

最後にSeon先生おすすめのクリスマスソングから2曲

・Jesus Born On This Day by Mariah Carey

ジーザス・ボーン・オン・ディス・デイ/マライア・キャリー

・O Holy Night by Mariah Carey

オー・ホーリー・ナイト/マライア・キャリー

を紹介しました。

放送後の給食風景です。

雪景色

今日の朝は久しぶりの雪景色となりました。

滑りやすい路面状況のため、朝早くから用務員さんと地域の交通安全ボランティアさんに車の誘導をしていただきました。

これからの季節、朝夕の送迎時の路面凍結が心配されます。安全運転をよろしくお願いします。

冬季学習講座(2年生)

本日12月16日(水)の5校時、2学年では、南相馬市が「学習塾等と連携した学力強化推進事業」の一環として仙台市より講師の先生方を招聘して行っている「冬季学習講座」3回目の授業に臨みました。今回は1組が英語、2組が国語、3組が数学の弱点補強の問題に取り組みました。

3回の講座を終えて、講師の先生方からは「皆、素直で、一生懸命に話を聞こうとする姿勢や反応の良さが素晴らしかったです。」という感想をいただきました。3回の講座で学んだことを今後の学習にいかしてほしいと思います。

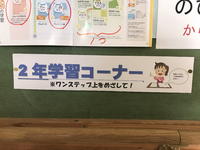

自己マネジメント力の育成に向けて

2学年廊下に「学習コーナー」が設置されました。生徒達は、自分自身の学習課題や目的に応じて「学習コーナー」から必要な教材を選び、朝自習や家庭での自主学習に活用しています。

これは、来年度の進路選択、進路決定に向けて必要な「基礎学力の向上」と「自己マネジメント力」の育成をねらうものです。

進路目標の実現を目指し、基礎学力とともに

・自分の課題を的確にとらる

・自分の課題にそった学習計画を立てる

・自分からすすんで学習する

・学習の取組みを振り返り確かめる

・学習方法・内容を修正する

という力(自己マネジメント力)を身に付けていってほしいと思います。

性に関する学習を実施しています

子どもを取り巻く環境はかつてないスピードで変化しており、地域社会の結びつきの希薄化、スマホ・メール・SNSへの依存、規範意識、自尊感情・自己肯定感の低下などの問題も表面化しています。性の問題も例外ではなく、学校における性教育を通して、子ども達がこれからの未来をたくましくそして幸せに生きるための力を育むことが求められています。

本校では、

①人間尊重・男女平等の精神に基づき互いに豊かな人間関係を築く

②自分自身の心身を大切にするとともに他者の心身も大切にする

③幸せな将来に結びつく行動の選択ができる資質・能力を養う

ことをねらいとして、中学校3年間にわたり、計画的・継続的に性の指導・学習を実施しています。

授業は各学年それぞれに設定されたテーマ

・「生命誕生のしくみ・異性の理解と男女の関わり」(1年)

・「かけがえのない命」(2年)

・「自分の生き方を考える」(3年)

のもと、学級担任と養護教諭がティームティーチングによりすすめています。

授業において、生徒達は真剣に「命」に向き合い、これまでの生活や行動を見つめ振り返ることを通して、これからの自己の生き方について考えを深めています。

アンサンブルコンテストに向けて

本日12月13日(日)12:50に吹奏楽部がアンサンブルコンテストの会場(南相馬市民文化会館ゆめはっと)に向けて出発しました。

〇金管七重奏

今まで練習してきた成果を十分に発揮できるように頑張ってきます。

〇木管四重奏

今までの練習の成果が発揮できるよう、皆で楽しく頑張ってきます。

〇サクソフォーン三重奏

顧問の先生方や講師の先生方に教えていただいたことを生かして楽しく演奏してきます。

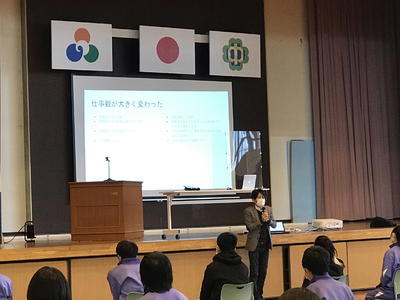

いろいろな職業を知ろう(3年総合学習)

本日12月11日(金)5・6校時、3年生はキャリア教育の一環として、株式会社リビングロボット代表取締役社長川内康裕さん、株式会社シンプリシティのインテリアデザイナー但野詩織さんの講話を聞きました。

また、アシスタントとして株式会社アサヒ電子株式会社の宍戸芳行さん、コーディネーターとして株式MAKOTOキャピタルの伹野謙介さんにもご参加いただきました。

(伹野詩織さん、宍戸芳行さん、伹野謙介さんは本校の卒業生でもあります。)

大手電機メーカーでカラー液晶カメラ付き携帯端末をはじめとする数々の世界初の製品を開発してきた川内さんは、モバイル型ロボット電話ロボホンの開発を手がけることを通して、便利な道具だけでなく人に寄り添う「何か」を作りたいという思いでリビングロボットを立ち上げ、ロボットが人とともに生きる社会の実現に向けて、現在、南相馬市ロボットテストフィールドでロボットを開発をしています。

49歳で新しい会社を立ち上げた川内さんは、人生の選択では、「大変か」「大変でないか」などの選択肢がある中で、例え大変であっても、「後悔しない」方向に舵を切っていると話され、若いうちは失敗は悪いことだと考えずに、失敗を恐れず、いろいろな失敗を重ねて経験値を上げていってほしいとメッセージをおくってくださいました。

15歳当時、インテリアデザイナーになるとは想像していなかったという伹野さんは、高校時代、舞台美術に興味を持ったことをきっかけに美大進学を志しました。「もっと絵を描きたい」、「ものづくりに関わりたい」など、自分の「やりたい」という気持ちを大切にしながら、努力を重ね、現在デザイン事務所シンプリシティでインテリアデザイナーとして国内外の店舗設計を手がけています。

進路を選択する際には、「どんな職業があるのかを知ること」、やりたいことが見つからない人には、「小さい頃、夢中になったことや楽しくてしょうがないと思っていたことの中になりたいものがあるかも知れないこと」、やりたいことがある人には、「実際にやっている人の話を聞いたり、体験してみたりするとよいこと」などをアドバイスしていただきました。

伹野謙介さんからは、次のようなアドバイスをいただきました。

・今は、やりたいことをつきつめていき、それが誰かの役に立てば仕事になる時代

・今の3年生が社会に出る時代には、今までになかった仕事がたくさん出てくるかもしれない

・予測できない未来を生き抜くために次のことを考えていってほしい

(1)自分はどんな瞬間に幸せを感じるか、何をしている時に自分を忘れて没頭できるかなど、自分と向き合い、もっと詳しく自分を知ってほしい

(2)自分の「好き」を仕事にしている人を見つけ、どんな人生をたどってそこにたどり着いたのかを知ってほしい

・これらのことがこれからの人生につながっていく

とアドバイスをいただきました。

進路選択の場面や人生の岐路に立った時、今日学んだことを生かしてほしいと思います

新メニュー「手作りチーズカレーパン」

今日の給食のメニューは、手作りチーズカレーパン、五目ビーフンスープ、一口梨ゼリー、牛乳です。チーズカレーパンは南相馬市内の調理員さんが考えたメニューです。給食センターの調理員さん達が、時間をかけて具を作り、一つ一つコッペパンにはさみ、とろけるチーズをかけて焼きあげました。心のこもった新メニュー、とても美味しくいただきました。

研究授業(3年道徳)

本日12月10日(木)6校時、3年生道徳の研究授業を実施しました。

「私」がいつもの電車のいつもと同じ席で、いつも乗ってくるおばさんと会話していると、一人の女性が乗りこんでくる。片手に菓子パン、片手に缶コーヒー、大きなバッグを肩にかけて。イヤホンからは「チャカチャカ・・」と音楽がもれてくる。電車が急ブレーキをかけた時、その女性が窓際に置いていた缶コーヒーが床に落ちる。コーヒーが「私」にかかる。「ごめんなさい」と女性は言うが、混んでいる車内の人をかき分けて降りていってしまう。

女性の行動にどんな問題があったのか。「私」はどうすべきだったのか。よりよい社会をつくっていくために私達が心がけなければならないことは何かを、じっくりと考えました。

図書室の12月〜1月の企画は「冬本」

現在、図書室では12月〜1月の企画「冬本」を実施中です。あったまる本、冬のミステリー、クリスマスや大晦日・お正月関連の本など、ぜひ今の季節に読んでほしい本が多数取り揃えられています。ぜひ読書を通して冬を楽しみましょう。

〒979-2333

福島県南相馬市鹿島区

寺内字落合28番地

TEL.0244-46-2019

FAX.0244-46-2229

e-mail:kashima-j@fcs.ed.jp

〇お知らせ

・保護者及び地域のみなさまへ.pdf(教職員の働き方改革にご理解とご協力を)