出来事

フォローアップ研修

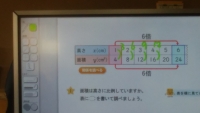

採用2年目の教師の授業研修を実施しました。算数科の比例の学習です。電子黒板、デジタル教科書を使い、板書時間をカットし、視覚的に有効に利用していたと思います。今年度、全教室配置の電子黒板の活用が進んでいると感じました。

インフルエンザ感染

インフルエンザ感染

先週からインフルエンザ感染が広がり始めました。今日は、4年、5年、6年生でお休みしています。体調変化、発熱等がありましたら、早めの対応、受診をし、重篤化、感染拡大を防ぐよう、お願いいたします。

校内マラソン大会

子どもたちは、自己記録や上位を目指し、練習以上に気合いを入れ走っていました。約一ヶ月間の練習の成果が出たように思います。出場した子どもたち、みんなが完走しました。

1年生のスタートの様子-みんな、がんばりました!

2年生のスタート直後 3年女子

3年男子 4年生ー校舎北側付近

5・6年女子 5・6年男子

相双地区の運動能力は、震災後やや低い状況にあります。運動の日常化を図りながら、運動能力・体力を鍛えていきたいと思います。

明日、マラソン大会

風が少しあるようですが、明日10日(木)校内マラソン大会となります。2校時に1~3年、3校時に4~6年です。10月初めから徐々に練習の内容を濃くしてきました。

各学年で気持ちを高め、自己新記録へチャレンジします。

さくらの葉が紅葉した校庭を元気に駆けるひばりっ子の応援にどうぞおでかけください。

各学年で気持ちを高め、自己新記録へチャレンジします。

さくらの葉が紅葉した校庭を元気に駆けるひばりっ子の応援にどうぞおでかけください。

第49回花いっぱいコンクール 県教育長賞受賞

第49回花いっぱいコンクール 県教育長賞受賞

先週行われた審査において、今年度の花いっぱいコンクールにおいて「県教育長賞」受賞が決まりました。校地が広く、道路に面している本校の花壇は、長さが100メートル以上あり、環境づくりが大変です。地域住民が散歩コースにしていたりもします。

震災後、しばらく花壇のお世話ができなかった時期もありましたが、花壇に腐葉土などを入れ、元気な花が咲くようになりました。毎年、5月と10月に季節の花の苗を全校生の縦割り班で植えてきました。去年、今年とようやく色とりどりの花がきれいに咲くようになりました。全校生で喜びたいと思います。

震災後、しばらく花壇のお世話ができなかった時期もありましたが、花壇に腐葉土などを入れ、元気な花が咲くようになりました。毎年、5月と10月に季節の花の苗を全校生の縦割り班で植えてきました。去年、今年とようやく色とりどりの花がきれいに咲くようになりました。全校生で喜びたいと思います。

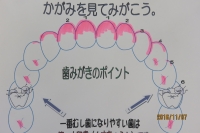

歯みがきチャンピオン大会

歯みがきチャンピオン大会

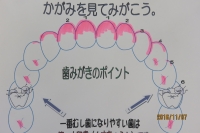

7日(月)の3校時、全校生で歯みがきチャンピオン大会を開催しました。最初に保健委員会から「歯」や「むし歯」「歯周病」などについてクイズや説明がありました。その後、保健の先生から歯のみがき方と染め出しについての説明があり、各クラスに分かれて、いよいよ歯みがきです。

むし歯があったり、歯並びの関係から、きれいにみがくのは難しいようでした。でも、多くの子どもたちがA評価となり、チャンピオンになりました。

学校歯科医の羽生先生も来校され、子どもたちに指導してくださりました。また、歯科指導のDVDや掲示資料のご寄付もいただきました。ありがとうございました。

むし歯があったり、歯並びの関係から、きれいにみがくのは難しいようでした。でも、多くの子どもたちがA評価となり、チャンピオンになりました。

学校歯科医の羽生先生も来校され、子どもたちに指導してくださりました。また、歯科指導のDVDや掲示資料のご寄付もいただきました。ありがとうございました。

ドローン体験教室 5・6年生

ドローン体験教室 5・6年生

1日(火)5・6年生が「ドローン体験教室」に参加しました。市のロボット産業推進室のサポートにより実現しました。

震災後の復興・再生を目指し、市ではイノベーションコースト構想に基づき、ロボット産業推進に取り組んでいます。津波被害地域近くにロボットテストフィールドを設ける計画も進んでいます。子どもたちは、ドローンの仕組みや市の取り組み説明を聴いた後、1チーム5人になり、各自ドローン操作(離陸、前進、後進、着陸等)を練習し、チーム対抗レースを体験しました。

5年生は、昨年、国語教科書にあった「マッスルスーツ」のロボット製作について学習し、スーツも着用して体験していました。しかし、今回はそれ以上に興味があり、集中、真剣、興奮の時間だったようです。6年生は「住みよい南相馬市」の学習をしているので、今後のまとめ・提言に役立ちそうな時間となりました。

震災後の復興・再生を目指し、市ではイノベーションコースト構想に基づき、ロボット産業推進に取り組んでいます。津波被害地域近くにロボットテストフィールドを設ける計画も進んでいます。子どもたちは、ドローンの仕組みや市の取り組み説明を聴いた後、1チーム5人になり、各自ドローン操作(離陸、前進、後進、着陸等)を練習し、チーム対抗レースを体験しました。

5年生は、昨年、国語教科書にあった「マッスルスーツ」のロボット製作について学習し、スーツも着用して体験していました。しかし、今回はそれ以上に興味があり、集中、真剣、興奮の時間だったようです。6年生は「住みよい南相馬市」の学習をしているので、今後のまとめ・提言に役立ちそうな時間となりました。

わくわくサイエンス

市事業のスーパーティーチャー特別授業で学研科学創造研究所の湯本博文所長と助手の西嶋さんに来校いただきました。内容は「わくわくサイエンス」ということで、空気の重さや熱の変化、ドライヤーなどを使ってボールや巨大サイコロを浮遊させる実験を見せていただきました。子どもたちの参加を所々に取り入れ、飽きさせない構成でした。教育週間の取り組みとして保護者の方々も参観し、楽しい実験を味わいました。家庭で実験で見たことなどが、話題となり再び盛り上がったらうれしいですね。

最後は空気砲を発射しました。多くの子どもたちが見たりしているようでしたが、湯本先生は、「自分で作って見ることが大事だよ。」と話していました。科学や理科への興味喚起になればうれしいですね。

最後は空気砲を発射しました。多くの子どもたちが見たりしているようでしたが、湯本先生は、「自分で作って見ることが大事だよ。」と話していました。科学や理科への興味喚起になればうれしいですね。

全校集会 表彰

10月31日(月)全校集会では、この秋各種コンクール、作品展で入賞した児童の全校生への紹介とともに、表彰状を伝達しました。市美展市長賞、発明工夫展、選挙啓発ポスター、野馬追の里絵画コンクール、相馬地方の作文や読書感想文の表彰もあり、多くの児童がステージ上で受け取りました。おめでとうございます。

観賞教室 下学年

観賞教室 下学年

27日(木)、1~3年生の鑑賞教室を体育館で実施しました。今年は、「語り芝居」ぼっこの会のお二人に来て頂きました。布や鐘などの小道具を上手に使い、お話の場面、情景を表し、子どもたちは吸い込まれるように夢中に視聴していました。

上学年は、11月4日、ゆめはっとで劇団四季のミュージカル『エルコスの祈り』を鑑賞します。

上学年は、11月4日、ゆめはっとで劇団四季のミュージカル『エルコスの祈り』を鑑賞します。

花いっぱい ボランティア活動

秋晴れに恵まれ、来春へ向けての花の苗植えを全校生の縦割り班24班で行いました。各班で27苗程度のパンジーやビオラを植えました。その後、6年生にはチューリップの球根も植えてもらいました。来春の卒業の3月、入学の4月頃、色とりどりの花が咲き誇る花壇になると思います。

熱演!学習発表会

22日(土)秋晴れの天気のもと、学習発表会が催されました。今年度は、5年生と合奏部以外は、「劇」に取り組みました。ステージ大道具や小道具などを自分たちでセッティングしたり、片付けたり「自ら表現、元気に発表」の重点目標に向かい、力強く、パフォーマンスしました。

合奏部演奏では、先生方も熱演でした! 笑い、笑い、ちょい涙の学習発表会でした。

代表委員会による開幕 5年 合唱奏

2年 ももたろう

3年 音楽のきらいな王様 4年 オムニバス日本昔ばなし

合奏部演奏 オリンピックメドレー ちびまる子を全校生でダンス

1年 ずきんちゃんとおおかみ 6年 杜子春

(トトロも登場)

合奏部演奏では、先生方も熱演でした! 笑い、笑い、ちょい涙の学習発表会でした。

代表委員会による開幕 5年 合唱奏

2年 ももたろう

3年 音楽のきらいな王様 4年 オムニバス日本昔ばなし

合奏部演奏 オリンピックメドレー ちびまる子を全校生でダンス

1年 ずきんちゃんとおおかみ 6年 杜子春

(トトロも登場)

♪♪ 原町区小中学校音楽祭

20日(木)、南相馬市民文化会館大ホール「ゆめはっと」において、区内の8小学校の5年生の子どもたちと中学校4校の吹奏楽部の生徒たちによる音楽祭が開催されました。

原町二小は、合唱「Believe」と合奏「風になりたい」を子どもらしい元気と優しさを表現し、演奏してきました。壮行会の発表を少しアレンジし、とてもいい仕上がりになりました。

子どもたちは、他校(少人数でも歌声のきれいな小学校や大人数で迫力のある演奏、中学校の吹奏楽の素晴らしさ等)の演奏に触れ、音楽の楽しさや素晴らしさを感じたことと思います。

原町区小中学校音楽祭の壮行会

20日に開催される『原町区小中学校音楽祭』に参加する5年生の壮行会を開きました。合唱曲と合奏曲の2曲をやさしく、丁寧に演奏していました。当日のステージでも素晴らしい演奏ができるなと感じました。頑張ってください。5年生。

市内小学校交流会

市内の小学校の特別支援学級で学ぶ子どもたちが集い、交流学習を毎年実施しています。今年も昨年に続き、ボーリングをしながら楽しく交流しました。

1年生でも、スコアー100をはじき出すなど、みんながんばりました。

1年生でも、スコアー100をはじき出すなど、みんながんばりました。

リサイクルプラザ・クリーンセンター見学 4年

13日(木)秋晴れの中、社会科学習の一環で、市のゴミ処理施設を見学してきました。これまで、ゴミ集積所調査をしたり、燃えるゴミ・燃えないゴミの処理量の変化などを調べてきました。資源の再利用に目を向けるよい機会になりました。

学校で行っている牛乳パック回収やペットボトルキャップの収集にも意識が変わるものと思います。

学校で行っている牛乳パック回収やペットボトルキャップの収集にも意識が変わるものと思います。

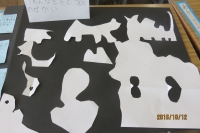

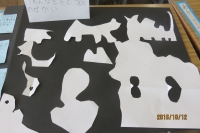

校内図画工作科授業研究

12日(水)、今年度から校内研究を進めている図工の授業研究を実施しました。2年生の「はさみのあーと」という題材でした。はさみを使って初めて見た形を切ってみようという活動を前時にしました。本時は、切った形が何に見えるか、子どもたちが話したり、黒い画用紙に切った形を置いて、「○○○の世界」だよと並べてできた形を楽しんでいました。表現と言語活動、鑑賞などの過程の中で、生き生きと活動していたように思います。

業間マラソン 3

9月末から始まった休み時間のマラソン練習も3回目となりました。走るだけでなく、スキップやウォーキング、逆回りなどを混ぜ合わせ全校生で動いています。

マラソン大会までは、まだ一ヶ月ありますが、運動機会を継続していくことが積み重ねの力となりそうです。

マラソン大会までは、まだ一ヶ月ありますが、運動機会を継続していくことが積み重ねの力となりそうです。

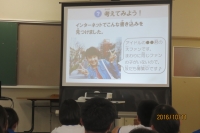

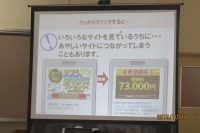

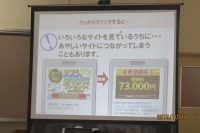

スマホ・ケータイ安全教室 6年

11日(火)の6校時、6年生対象にスマホ・ケータイ安全教室を開催しました。

自分のケータイを持っている児童もおり、安全な使い方とともに、危険な場合をみんなで考えながら学習しました。

ネットいじめになってしまう事例やなりすましによる誘い出し事例、立ち入り禁止場所で撮った写真をSNSに投稿した事例、勉強や食事中の使用事例など、子どもたちの中には、ドキッとした場面があったようです。子どもだけでなく、保護者にも管理する責任があります。ルール作りをしながら、段階的な使用が大切になってくると思いました。

自分のケータイを持っている児童もおり、安全な使い方とともに、危険な場合をみんなで考えながら学習しました。

ネットいじめになってしまう事例やなりすましによる誘い出し事例、立ち入り禁止場所で撮った写真をSNSに投稿した事例、勉強や食事中の使用事例など、子どもたちの中には、ドキッとした場面があったようです。子どもだけでなく、保護者にも管理する責任があります。ルール作りをしながら、段階的な使用が大切になってくると思いました。

かげの長さ

3年生の理科学習では、「太陽とかげの動き」や「太陽の光」について学習します。4日(火)天気がよく学級全員のかげをつないだら何メートルになるだろうと実験しました。

結果、17名で51メートル50センチメートルでした。時間によっての違いにも気づいたようです。その後、影おになどをして遊びました。

結果、17名で51メートル50センチメートルでした。時間によっての違いにも気づいたようです。その後、影おになどをして遊びました。