2019年11月の記事一覧

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日は、おからハンバーグの"おから"についてのお話です。おからは豆腐を作るときにできた絞りかすです。「絞りかす」というとあまり栄養がないように聞こえますが、おからにはたんぱく質や食物繊維などの栄養がたくさん入っています。とても健康的な食材なので、給食でもおかず料理やサラダ・ドーナツにも使っています。おからは色が白いことから、関東では「卯の花」、関西では「雪花菜(きらず)」と呼ばれています。今日のおからハンバーグは肉と一緒におからと野菜が入ったヘルシーなハンバーグです。大根のおろしソースをかけているのでごはんにも良く合うおかずになっています。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日は『野菜の力』について、お話しします。食べ物には色々な栄養があり、野菜には体の調子を整えてくれる働きがある栄養がたっぷり入っています。みなさんが食べた肉や魚が体の中で筋肉や血になるときも、ご飯やパンがエネルギーになるときも、野菜の力が必要です。健康に成長するために、野菜も、なくてはならない食べ物なのです。苦手でも、野菜をまずは一口チャレンジして食べましょう。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日は、さばのお話です。さばは、歯が小さいことから、小さい歯と書いて「小歯(さば)」と言われるようになったそうです。特にさばやさんまのような青魚は生活習慣病予防に良いと言われます。EPAという脂肪酸が多いからです。また、頭の働きを良くするDHAという脂肪酸も多いです。ことわざに「物事に勢いづいたこと」を、あぶらがのってきたと言いますが、あぶらの多いさばからきています。今日はさばの塩焼きです。あぶらがのって身がふっくらと焼きあがっていると思います。

第2回避難訓練実施

本日の5校時に、第2回避難訓練を実施しました。

出火場所は保健室、北西の風有、延焼とそれに伴う煙を回避するために、南校舎の1Fには降りずに北校舎を回っての避難訓練を実施しました。

本日は校庭の状況が悪く、体育館への避難訓練となりました。

消火栓の使用方法についての説明

消防署の方からは前回の反省点であった、避難の最中は話をせずに無言で移動することに関して本日はしっかりとできていたこと、本日のような1階からの出火の場合は、煙の動きに十分に注意し、ハンカチで口と鼻を押さえて移動しないと誤って煙を吸い込んだ際に気道を火傷することにつながること、そのために煙の発生状況によっては、姿勢を低くして逃げることにより新鮮な空気を吸いながら逃げることができることなどを教わりました。

最後に、消火器と消火栓の使用方法についても教わりました。

生徒代表お礼のことば

これから冬にかけ、乾燥する日が多くなってきます。

本日学んだ、その時の状況に応じて避難することとともに、ストーブなどの火の後始末にも十分に注意し、防火を意識した生活を心がけていきたいと思います。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日は「ほうれん草の白和え」です。『白和え』は、白い衣をまとったような和え物料理をいいます。とうふと白ごまなどをすりまぜ味をつけた"和え衣"と、ゆでた野菜に、下味をつけたこんにゃくなどの具材をあわせて作る、たいへん手のこんだ料理です。白和えの他にも、和食にはいろいろな和え物があります。給食では、おかか和え、のり和え、じゅうねん和えなどがあります。今日は甘くてやさしい味わいの白和えを味わってみましょう。

「報徳仕法って何だろう」~1年ふるさと教育~

本日の6校時に1年生を対象に、NPO法人南相馬サイエンスラボの齋藤実先生を講師としてお招きし、「報徳仕法って何だろう」~1年ふるさと教育~を実施いたしました。

サブテーマは「二度の大飢饉からこの地を救った二人の名君」です。

衣装や道具を借り、登場人物になり切って演じました。

予め決められた生徒が、衣装や道具を借りて台本を元にセリフを言い、相馬藩主や家老、富田高慶や二宮尊徳を演じながら、学習を進めました。

途中で質問を交えながら、理解を深めました。

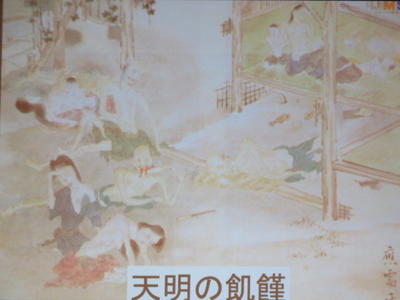

浅間山の大噴火により天明の飢饉が発生しました。

天明の飢饉では、死んだ人の体の一部を食べるなどの惨状が起きました。

この大災害で相馬藩では人口が半減し、年貢収納高も大きく落ち込みました。この状況を乗り越えるために、17歳で藩主となった相馬益胤は、家臣の給与を6分の1にするとともに自らも節約し、借金をなくす政策を断行し、借金をなくすことに成功しました。

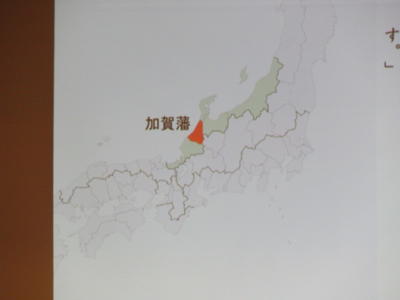

人口を増やすために加賀藩から「浄土真宗移民」を受け入れました。

借金がなくなり、相馬益胤は藩主の座を息子の相馬充胤に譲りましたが、今度は天明の飢饉を上回る天保の大飢饉が起きました。相馬藩ではこの時、備蓄米を活用したり、藩の財宝を売ったりして藩から一人の餓死者を出さずに済みましたが、莫大な借金が再び発生しました。

この危機を乗り切るために、相馬藩の富田高慶が数々の村を復興させている二宮尊徳に弟子入りをお願いし、断られながらも4カ月後には認められ、最終的には二宮尊徳の一番弟子となり、相馬藩の復興に貢献しました。

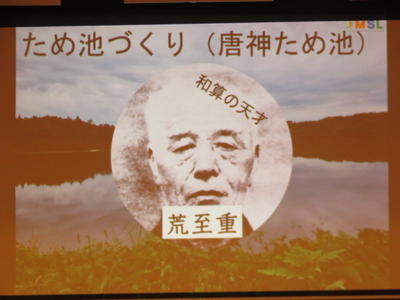

富田高慶の弟子の荒至重が測量技術でため息や用水路を作りました。

報徳仕法が相馬藩に浸透し始め、相馬藩の人々の生活は徐々によくなりました。

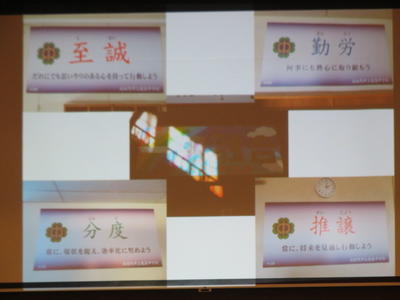

本校には、報徳仕法の教えを表す言葉が校舎内のあちこちに掲示されています。一つ一つの言葉が表す意味についても確認しました。

最後に報徳訓を全員で読み、その意味についても学びました。

1年生では総合的な学習の時間に「地域学習」としてこれまでも、地域について学んできました。今回の講義では鹿島区も含めた相馬藩の歴史、報徳仕法の具体的な中身について、改めて学ぶ大変よい機会となりました。

先人の様々な努力の上に「今」があること知り、この地に根づいた「報徳仕法」を実践し、自分たちの力でこのふるさとをさらにすばらしいものにしていこうという気持ちを高める機会となりました。

南相馬サイエンスラボの皆様には様々な準備をして本日の講義を行っていただきました。大変お世話になりました。有り難うございました。

食育(3年)

本日の5校時、体育館において3年生を対象に、本校栄養教諭による食育講座「朝食を摂取することの良さを生かそう」を実施いたしました。

学習プリント、スクリーンを用いて学習を進めました。

受験を控える3年生にとって、これから役に立つ内容を多く教わりました。

特に朝食を摂ることに関しては、「食べない」、「おにぎりのみ」、「バランスのよい食事」の中で、 「バランスのよい食事」を朝しっかり取ることが、体温を保ち、長時間、集中力を持続できるようになることについて、実際のデータをもとに学びました。

毎日寒さが厳しくなってきています。集中して学習に取り組むことに加え、かぜやインフルエンザにかかりにくい体づくりをするためにも、毎朝、朝食を欠かさず採るようにしてほしいと思います。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日のサラダはスイートポテトサラダです。さつまいものサラダです。では食べ物クイズです。Q さつまいもは次のどの部分を食べているのでしょうか? ①葉っぱ ②茎 ③根っこ 答え ③番の根っこです。じゃがいもと違う部分を食べています。ちなみにじゃがいもは地下の茎を食べています。さつまいもが甘いのは、エネルギーのもとになる「デンプン」が加熱によって「糖」に変わるからです。さつまいもはおかずにもおやつにもなる優れた食べ物です。また、カリウムや食物繊維も多く含むのでお腹の環境を整えてくれる働きもあります。

第2回いじめ問題対策連絡協議会

本日、委員の方にお集まりいただき、第2回いじめ問題対策連絡協議会を実施しました。

資料をもとにした説明

初めに学校におけるいじめの現状について説明した後、協議を行いました。

協議内容の一部につきましてご紹介いたします。

<委員の方からのご意見>

・先日、区の敬老会に行ってきました。そこでは、ボランティアとして鹿島中の3年生が、本当に見ていて気持ちよく、お年寄りに優しく声を掛けて接してくれる姿を見て、すばらしいなあと思いました。

・文化祭の様子を見ても、子どもたちが本当に生き生きと活動し、また、卒業生たちも来ていて、懐かしく中学校の様子を見ている姿を拝見し、よい雰囲気の中で学校運営がされているからこそ、こうした姿が見られると感じました。

・毎月のアンケートと、事案に対する対応の話を聞き、子どもたちは昔と比べ、大変、こうした問題に敏感となっていると感じたし、先生方もしっかりとアンケートを受け止め、丁寧に対応され、大変ご苦労様なことと思いました。

<スクールカウンセラーのご意見>

・学校では先生方が担任、顧問、教科等、様々な立場、場面で複数の目で多面的に子どもたちのことを見て、すばやく動いており、そうしたことについて子どもたちにも伝わっている。

・子どもたちは若さあふれる年代であり、元気過ぎてボディタッチ一つとっても、捉え方によっては叩かれたと感じてしまうこともしばしば見受けられる。

・子どもたちに身に付けてほしいと感じていることに、「たくましさ」、「打たれ強さ」がある。同じことを何かされても捉え方は子どもによって様々である。そうした時に「このくらいであれば大丈夫。」と受け流せるような強さも必要だと感じている。

・そうしたことは身に付けるには、例えば、大人も含めた違った年代の人とかかわる機会を持つなど、子どもの経験を豊かにすることで、突き出た過敏さがならされていくような感じで、身に付いてくると思う。

いただいた様々なご意見を生かし、今後もいじめを防止できるような指導・支援に努めて参りたいと思います。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日は、お煮しめについてお話します。お煮しめは日本の伝統的な家庭料理です。煮汁が残らないように時間をかけてじっくり煮ることから「お煮しめ」と言われるようになりました。お煮しめに使われる具材は地域や季節によって様々です。今日のお煮しめには、肉・野菜・いも・こんぶ・魚の加工品などが入っていますので、炭水化物、たんぱく質、ビタミンやミネラルをまるごと体に取り入れることができます。秋野菜のだいこん、ごぼうのおいしさを楽しみながら食べてみましょう。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日は食事マナーについてのお話です。残さず食べることも食事マナーの一つです。残さず食べることで、感謝の気持ちを表すことができます。生き物の命をいただいていることへの感謝、食べ物を育てたり、漁をする生産者の皆さんへの感謝、食事を作ってくれる人への感謝です。毎日、当たり前に食事をしていますが、たくさんの人や生き物に感謝の気持ちをこめて、食べることを忘れないようにしてくださいね。

第2学期 期末テスト

テスト前の5日間は部活動なしで一斉下校とし、昨日と本日の2日間、第2学期 期末テストを実施しました。

本日、テスト2日目の最後のテストの時間の様子をご紹介いたします。

1年2組の様子(国語)

2年3組の様子(英語)

3年2組の様子(社会)

少しでもよい点数となるよう、みんな真剣に取り組んでいました。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

毎月19日は食育の日です。南相馬市では食育の日にあわせて「日本型食生活の日」として、主食・主菜・副菜・汁物がそろった、和食の献立を実施しています。今日の主菜のおかずは、調理員さんがカラッと香ばしく揚げてくれた『こがれいのから揚げ』です。ヒレの部分のエンガワもカリカリとした食感でおいしく食べられます。エンガワには骨を丈夫にするコラーゲンがたっぷりです。箸を上手に使って、骨に気を付けながら、良くかんで食べましょう。口の中で骨に気づいたら、骨は飲み込まずに口から出すようにして、気を付けて食べましょう。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

キッチンドクター”キャベツ”のお話です。今日の副菜はキャベツのおかか和えです。キャベツをゆでて、かつお節と和えました。キャベツは甘味があっておいしい野菜です。また、キャベツの原産地のヨーロッパでは、古くから「台所のお医者さん」と言われていて、元気のないときはキャベツを食べる習慣があります。キャベツにはめずらしい健康成分があって、胃腸の病気予防・治療に効きます。よくかんでしっかり食べて、病気になりにくい体をつくりましょう。

青少年健全育成標語入賞者表彰式

11月17日(日)9:30、万葉ふれあいセンター大会議室において、令和元年度南相馬市青少年健全育成市民会議鹿島地区推進協議会による青少年健全育成標語入賞者表彰式が行われました。

「あいさつで つながるひろがる 地域の輪」…地域でのあいさつ、大切にしたいですね。

これは、青少年の明るい心を表す標語で地域に呼びかけ社会を明るくすることをねらいに行われているものです。区内4小中学校から出品された336作品より優秀作品として2点が選ばれ、その中の1点が鹿島中生の作品でした。

作品は今後、鹿島区役所前に掲示されます。表彰式の後には花いっぱい運動も行われ万葉ふれあいセンター、さくらホールの敷地で花植え作業を行いました。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日はかじきカツバーガーです。ごまみそソースがかかったかじきカツを丸パンに挟んで食べます。かじきカツは福島県立いわき海星高等学校の生徒さんが『福島丸』という実習船に乗って60日間で獲ったかじきで作ってあります。獲ったかじきはすぐマイナス30℃に急速冷凍され、新鮮な状態で保存するそうです。給食に出す数日前に職人さんが一切れ一切れ切り分けて一つ一つに衣をつけたカツは、学校と給食センターに運ばれ、おいしくサックサックに揚がりました。南相馬市産のグリーンカールレタスと一緒にいただきましょう。

元女子バレーボール全日本代表 大山加奈さん 講演会

11月13日(水)の午後、元女子バレーボール全日本代表として活躍し、ワールドカップやオリンピックにおいて大活躍した大山加奈さんにおこしいただき、5校時には1年生を対象としたバレーボール教室、6校時には全校生を対象とした「夢や希望の実現に向けて」と題した講演会を行っていただきました。

<バレーボール教室>

トップアスリート大山さんとの対面

1年生は初め、わくわく感と緊張感の入り交じった様子でした。

人柄も笑顔も、とてもさわやかです。

やることを教わっています。いつも背が高いと感じていた体育の男性の先生の方が本日は小さく、「おーっ」と、自然にどよめきが起きました。

「さっ、ボールを離すよ。床に落ちる前に拾えるかな?」

「すごーい。できました!!すごいね。」

これ以外の場面でも、できたことをたくさん認め、褒めてもらいました。

「ボールを〇回落とさず、続けられた人?」

元気よく手があがります。5校時はあっと言う間に終わりました。

<講演会>

「みんなすごーい。こんなにも真剣に聞いてくれる学校はなかなかないですよ。ありがとう。」と度々お褒めの言葉をいただきました。

大山さんは高校を卒業してすぐに全日本代表入りし、「日本のエース」と呼ばれ、大活躍しました。そんな大山さんですが、小さい頃はぜんそく持ちで、医者からはぜんそくの発作を起こすので運動禁止と言われ、バレーボールをやることをおうちの人からも禁止されていた大山さん。バレーボールを生き生きとやっている先輩の姿に憧れ、おうちの人を説得してバレーボールを練習しているうちにぜんそくがよくなりました。そして一つ一つの目標をクリアしていきました。

中学生の頃は、授業にも集中できない日々があったそうですが、こんなことをしていたらいけない、全日本代表選手にはなれないと気付き、本気で授業に打ち込むようになると、周囲の方々が自分を応援してくれるようになりました。そして結果もついてくるようになったそうです。

高校を卒業してすぐに全日本代表入りし、オリンピックにも出場しましたが、そこでも実は大きな試練がありました。腰の調子が悪化して激しく痛み出し、頑張りたいのに頑張れない日々が続き、とうとうオリンピックの4カ月前、合宿場にある自分の荷物を全てまとめて合宿場を逃げ出すところまできました。逃げ出す直前に、高校でお世話になっていた先生、そして自分の両親に電話で全て話すと、「そんなにつらい思いしてやることない。戻ってこい。」との話。ただの人になっても自分を受けれ入れてくれる人がいることに気付き、その人たちのためにも頑張らなければと自分を奮い立たせる勇気が湧いてきて、オリンピックに出場し、活躍することができました。

オリンピック終了後も腰の痛み、腰の治療との闘いが続き、とうとう歩くこともままならなくなった大山さん。チームメイトを羨む自分を「何て嫌な人間なんだろう」と自己嫌悪するつらい日々が続きました。しかし、ケガのためにこうなっているんだと理解し、声を掛け励ましてくれるのもチームメイト、仲間でした。「私は一人じゃない」と思え、約500日ぶりにコートに戻ることができました。そしてたった2分間でしたが、復帰戦に出ることができました。自分の中ではこの2分間の復帰戦の方が、オリンピックに出るよりうれしかったそうです。

これまでの自分の人生を振り返り、みんなにぜひ伝えたいこととして、次の点を伝えていただきました。

・周囲から応援されるような人になること。

・辛いときは辛さを一人で抱え込むのではなく、周囲にその辛さを伝えること。

・困っている人には積極的に声をかけ、他の人を勇気づけ、助けてあげることのできる人になること。

・夢や目標を持って頑張ること。もしも夢が達成されなかったとしても、頑張ったことは決して無駄にはならずに、必ず役立つ日が来るということ。

<バレーボール部への指導>

講演会の後、バレーボール部へご指導いただきました。

大山さんから直接、具体的なご指導をいただきました。

元日本代表の大山さんから直接ご指導をいただき、夢のような時間はあっと言う間に過ぎました。

御礼の言葉

代表生徒より、心のこもった御礼をお伝えしました。

大山さんからは、自分の弱さを含めて率直に話していただき、私たちがこれから生きて行く上での大切なことについて、大きな学びを得ることのできた貴重な講演会となりました。大山さんの素敵なお人柄にも感銘を受けました。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日のサラダは”のまたんサラダ”です。南相馬市で採れた『きゅうり、白菜、水菜、わさびな』の4酒類の野菜が使われています。森のきのこカレーには『舞茸、しめじ、エリンギ』の3種類のきのこが入っています。野菜やきのこには、食物繊維が多く含まれています。食物繊維は、お腹や血管の掃除をしてくれます。食物繊維の多い食べ物は、噛みごたえもあるので、食べ過ぎによる肥満や虫歯の予防にも役立ちます。食物繊維が多い食品は、海藻やこんにゃく、大豆もあげられます。体の調子を整え、健康を保つためにも、毎日の朝ごはん・夕ごはんでも、野菜や食物繊維の多い食べ物を食べたいですね。

本日の給食

本日の給食をご紹介いたします。

今日は給食の"ごまおはぎ"ができるまでを紹介します。まず、おはぎの中に入れる"あんこ"を丸めて、あん玉を作ります。次に、もち米であん玉をつつみます。あんこが外にでないようにつつむのが、少しむずかしい作業です。最後に、もち米のまわりに、すりごまをまぶせば出来上がりです。給食では、すべて手作りなので時間がかかります。調理員さんは、みなさんがおいしく食べてもらえるように手際よく 作業をしています。感謝していただきましょう!苦手な人もちょっと食べてみましょう。

県学力向上支援チーム 学校訪問

本日、福島県教育委員会の学力向上支援チーム担当の先生が2名おこしになり、本校で成果を上げている学力向上の中から、国語の学力向上の取組について話を聞かれて行かれました。

本校の取組について、説明を聞いていただきました。

本校国語科の取組の柱である

・根拠をもとに自分の考え・意見を持たせる。

・出た考え・意見を級友と共に練り上げ、自分の考えを深め、よりよい考えにする。

そのために実際の授業で行っている具体的な内容について説明させていただきました。

今後も、生徒の夢や希望を実現させる原動力となる「学力向上」の実現に向け、職員一丸となって邁進していきたいと思います。

〒979-2333

福島県南相馬市鹿島区

寺内字落合28番地

TEL.0244-46-2019

FAX.0244-46-2229

e-mail:kashima-j@fcs.ed.jp

〇お知らせ

・保護者及び地域のみなさまへ.pdf(教職員の働き方改革にご理解とご協力を)