2021年9月の記事一覧

令和3年度全国学力・学習状況調査結果について

5月に実施されました令和3年度全国学力・学習状況調査結果が出ましたので、お知らせいたします。「全国学力・学習状況調査」からご覧いただけます。

第2学期中間試験

2学期が始まって約1ヶ月の本日9月30日(木)、2校時から中間テストを実施しています。どの教室にも緊張感が漂っています。

修学旅行(3年生)、職場体験(2年生)まで14日

現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、集中対策は解除されていますが、市内では新規感染が確認されています。

学校では、今後、修学旅行、職場体験、文化祭などの行事を予定しおり、実施に向けた準備も順調に進んでいます。引き続き、感染防止対策の徹底に努めていきましょう。

今日から行事参加に向けた生徒(2、3年生)・ご家族の毎日の健康チェックが始まります。ご家庭のご協力をお願いします。

後期生徒会総会

本日9月29日(水)5校時に後期生徒会総会をリモートで実施しました。

前期活動内容と引き継ぎ事項、新型コロナウイルス感染予防対策ならびにシトラスリボンプロジェクト取組み状況、会計予算執行状況についての報告と審議、後期活動計画についての提案と審議を行いました。

今年度の生徒会のスローガンは「昇華」です。昇華とは物事がより高い状態に飛躍することです。つまり、鹿島中を今よりもっと良い学校にしたいという思いが形になるということです。

ちょうど今、令和3年度の折り返し地点です。

今日の生徒会総会では理想の鹿島中にどれくらい近づいたか、今後、何を頑張ればいいのかを確認することができました。より良い学校づくりは本部役員や各奉仕委員長の力だけではできません。鹿島中生一人一人が理想に向かって頑張っていくことが必要です。

鹿島中をより良い学校にしていこうという思いをあらたにし、一人一人が協力し、笑顔のたえない、より良い学校づくりに取り組んでいきましょう。

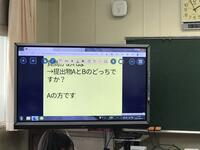

ロイロノートを使った全校生アンケートを実施しました。

朝の読書の時間を利用して、ロイロノートを活用して全校生への国語科のアンケートを実施しました。

放送の指示に従って、全校生がスムーズに回答していました。

性教育出前講座(2年生)

本日9月27日(月)、4校時、2学年を対象に、福島市の西口クリニック産婦人科院長の野口まゆみ先生をお招きして「性教育出前講座」を実施しました。この講座は、国際ソロプチミスト大阪‐北様の支援によるものです。

国際ソロプチミスト原町より、会長の横山様、担当の垂石様にもお越しいただき、国際ソロプチミストの活動内容や「未来を担う中学生に心身ともに健康に育ってほしい」という本講座の趣旨をお話しいただきました。

講座は、「思春期のこころと体~きちんと知ってほしい性の話」というテーマですすめられました。生徒達は性の多様性、思春期におこる体の変化、命の誕生、お互いの心を理解して生きることの大切さについて学び、命の大切さを感じるとともに、異性への理解を深めました。

新人戦壮行会

本日9月24日(金)、お昼の放送時に、新人戦に臨む野球部、男子バドミントン部、女子バドミントン部、男女剣道部の壮行会を実施しました。

<野球部>

県大会出場を目標に練習してきたことを全部出し切り、悔いの残らないように全員野球で頑張りたいと思います。

<男子バドミントン部>

チームの連携を意識して練習に取り組んできました。このことを新人戦で活かせるように頑張りたいです。

<女子バドミントン部>

今年度の団体戦は1チームしか県大会に出場することができないので、1位を目指し全力でプレーしてきます。

<男女剣道部>

男女剣道部ともに、新人戦では、一人一人が全力で臨み、個人、団体とも優勝を目指して頑張りたいと思います。

駅伝試走

本日9月22日(水)、特設陸上部は県大会に向けて楢葉町総合グラウンドで試走を行いました。大会前の最後の試走となる今回は、大会当日のスタート時刻に合わせて、ユニフォームを着て襷をかけ、コースどりを考えながら走るなど本番のレースを想定した練習を行いました。

今日から秋の交通安全週間です

本日9月21日(火)から9月30日(木)までの10日間は「秋の交通安全週間」です。

年間スローガン「わたります 止まるやさしさ ありがとう」のもと、「安全は 気配り 目くばり 思いやり」を合言葉に、

(1)子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

(2)夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上

(3)自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底

(4)飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

にむけた取組みを進めます。

特に、

・横断歩道 止まって確認 お先にどうぞ

・みんなで守って!歩行者の安全を確保しよう

にもあるように歩行者の安全確保が大きなテーマとなっています。

保護者の皆様による車での送迎の際は、正門付近での減速、横断歩道や校地内での徐行をよろしくお願いします。

また、次第に秋らしくなり日没も早まってきていますので、自転車も自動車も早めのライト点灯と安全運転に心がけてください

リモート授業に備えて(2年生理科)

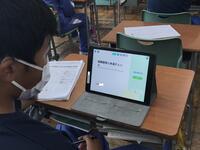

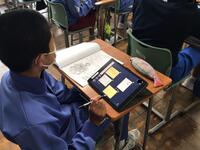

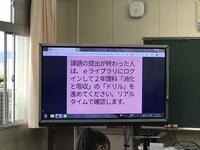

本日9月16日(木)、2年生理科ではリモート授業やハイブリッド授業に備え、「家に持ち帰ったiPadでどのような学習ができるか」をテーマに、家にいることを想定して、iPadそしてロイロノート、eライブラリを使った授業を行いました。

これまでも各教科ではiPadを積極的に活用していますが、持ち帰りを想定しての授業は初めてのことです。

今日の授業は、1校時目の授業のつもりで朝の健康観察からスタートしました。

まず生徒達は自らのアカウントでログインし体温と体調を報告し、次に先生から送られた理科の課題に取り組みました。

授業の中ではロイロノートの付箋の機能を使って家から学校にいる先生に質問する方法や課題の提出方法も学びました。課題は先生が採点して返却します。

一つ目の課題が終わると、先生の指示で次の課題であるeライブラリの練習問題を各自のペースで進めました。

新型コロナウイルス感染は予断を許さない状況がまだまだ続きます。今後も、子どもたちの学習機会保障のため、スムーズにリモート学習が行えるよう、様々な場面を想定した練習を重ねていくとともにネットリテラシー教育も充実させていきたいと考えています。

修学旅行説明会(3年生)

本日9月15日(水)、3年生保護者の皆さんを対象に修学旅行説明会を実施しました。

新型コロナウイルス感染予防のため16:00〜と17:00〜の2回に分けて実施しました。

会では、校長より修学旅行の日程の変更の経緯、実施にあたってお願いしたいことについてお話しさせていただきました。また、東武トップツアーズより担当者様にお越しいただき、新たな旅程、経費、保険、旅行中の感染症対策について詳しく説明していただきました。

今年の修学旅行もいろいろな感染対策をとりながらの修学旅行となります。

思い出に残る修学旅行になるよう毎日の感染対策と旅行準備をしっかりすすめていきましょう。

生まれてきてくれて、ありがとう(3年生道徳)

本日9月14日(火)、3年生の道徳では「生命の尊さ」「家族愛」について考えました。自分が生まれてきた時の家族の気持ちを想像したり、資料「生まれてきてくれて、ありがとう--助産師からのメッセージ」を読んで助産師さんが赤ちゃんをとりあげたときに抱く感謝の気持ちの意味を考えたりすることを通して、自分たちの誕生に関わってくれた人たちの思いに迫りました。担任の先生が紹介する家族の方からの自分たちの誕生のエピソードを聞いたり、自身が家族の方からの励ましのメッセージを読んだりする場面では、初めは驚きの表情を浮かべていましたが、読み進めるうちに目頭を熱くする様子も見られました。生徒たちは、「自分が生まれてきた時のことを初めて知って驚いた。」「自分が生まれてきた時、こんなに喜んでくれていたことを知って嬉しかった。」」生きていることに感謝して、命を大切にしていきたい。」などと素直な思いを言葉や表情にしていました。多くのことを感じ、そして考えた1時間でした。

学年集会(2年生)

本日9月13日(月)、2年生では朝の時間に学年集会を行いました。

まず2学期スタートから先週までの3週間の学校生活を振り返りました。英語弁論大会や駅伝大会でなどでは2年生はめざましい活躍をしました。今後も校内・校外のさまざまな場面での活躍を大いに期待しています。

さて、福島県に出されている「まん延防止等重点措置」及び県内全域を対象とする県独自の「集中対策」が9月30日(木)まで延長されました。デルタ株は、これまで以上に感染力が強く、子どもや若者たちの感染も増えていることから、これまで以上に対策を徹底していく必要があります。

2学期の職場体験学習や文化祭、3年生の修学旅行などの思い出に残る大きな行事にも影響が出てくるかもしれません。

常に自分の意識や行動をアップデートしていってほしいと思います。

あなたのインターネット、SNSの使い方は大丈夫?(1年生)

本日9月10日(金) 6校時、1年生はSNSの危険性について学習しました

日頃、生徒達が日常的に利用しているスマートフォン、タブレットなどの情報端末ですが、SNSで何気なく投稿したことがきっかけで他人を傷つけたり、個人情報の特定に繋がったりしてしまう可能性もあります。

そこで、今日は、誤った使い方をしてしまうと思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれてしまったり、いじめの原因になったりしてしまうこと、そして、それらのことは誰にでも起こりうる可能性があることなどを学びました。

また、被害者や加害者にならないためにはどうすればよいか、そして、スマートフォンやタブレット、SNSをどのように使っていったらよいかについて考えました。

スマートフォンやタブレット、SNSは、便利な面もありますが、同時に危険な面をあわせもっています。ぜひ今日学んだり、考えたりしたことを生かして、他人には迷惑をかけないように、そして自分の身は自分で守っていくようにしていきましょう。

ご家庭でも、お子さんの利用状況の把握や、家庭内でのルールづくりなどすすめ、安全に利用できるようご協力をお願いします。

「ネットの危険からお子様を守るために〜保護者ができる3つのポイント」(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/3.html

研究授業(3年生技術「情報に関する技術」)

本日9月9日(木)6校時、3年生の技術の授業では、「情報に関する技術」の学習の一環として、Playgroundsというアプリを使って「バイト」というキャラクターを動かすための命令(コード)作成に挑戦しました。

生徒たちは、まず目の前にいる先生や友達を動かすための命令作りに挑戦しました。いざやってみると、相手を思うように動かす命令を作ることは難しいことに気づきます。しかし具体的で細かい命令を出すと、思ったように動いてくれました。この経験をもとに、「コードを学んで実行しよう」という学習課題を立てて、分からないことは周囲の友だちと意見交換したり、ロイロノートで共有したりしながら試行錯誤を繰り返して課題解決に取り組みました。

今日の学習は、生徒たちにとって、情報処理の手順に興味をもったり、「人には大まかに説明しても通じるが、コンピュータは細かく指示を出さないと動かない。しかし、指示が的確であれば、確実に実行することができる。」など、人を動かす時とコンピュータを動かす時の指示の出し方の違いに気づいたりと、新たな発見があった時間となりました。

モデル授業研究会(3年生社会「人権と共生社会」)

本校では今年度、「主体的な学び合い活動を通して考えを深め自己肯定感を育む授業づくり」をテーマに、教職員一人一人が授業改善に取り組んでいます。

本日9月8日(水)、放課後に校内研修会を開催して、テーマに迫る授業作りについて学び合いました。

事前に研修主任が収録した授業動画を視聴して、本時の学習課題である「みんなが幸せに生きるためにどうすればよいだろう?」に迫るための授業者の手立ては有効だったか、他にどのような手立てが考えられるか、気になったところ、今日の授業から学んだことなどについて小グループに分かれて意見を交換し合いました。また、若い先生の日頃の授業作りについての悩みについて、ベテランの先生が熱心にアドバイスをする場面もありました。

これからもこのような機会を生かして全教職員が協働して授業力の向上を目指していきたいと思います。

充実した2学期にするために

現在、福島県では新型コロナウイルス予防集中対策を9月12日まで実施しています。

部活動や学校生活でも練習試合や合唱の練習ができないなどの制限があります。

こうした対策の効果が少しずつあらわれつつあるものの、まだ油断はできません。

そこで、本日9月7日(火)、朝の放送の時間に、保健委員長が新型コロナウイルス感染予防対策の徹底をあらためて呼びかけました。

「1学期は、全校生の協力のおかげで、3年生は中体連などに悔いを残すことなく参加することができました。この2学期は、文化祭、修学旅行、職場体験、新人戦など様々な行事が行われる学期です。県内では、今、感染力の強いデルタ株の拡大により、3密ではない状況でもクラスターが発生している事例もあります。これまで通り、手洗い、アルコール消毒の徹底のほか、休み時間などに大声を出さない、友達とくっつかないなど、コロナウイルス感染予防を意識した生活をしていきましょう。」

おおらかな気持ちで(2年生道徳)

本日9月6日(月)、2年生道徳では、認知症の方達がスタッフとして働くレストランでのエピソードが綴られた資料「注文をまちがえる料理店」を読み、どうしたら間違いを受け入れ、間違いを一緒に楽しむことのできる社会を作っていくことができるかについて考え、付箋やiPadを使って意見を交流させることを通して、一人一人が互いに相手を認め理解していくことの大切さについての考えを深めていきました。

文化祭に向けて

本日9月3日(金)、3年生各学級では今年度の文化祭「輝響祭」にむけて実行委員を選出し、さらにメインテーマ、サブテーマを考えました。メインテーマは文化祭の成功に向けて全校生が準備の段階から意識していくとても大切なものです。生徒達は自分の思いを表すのにぴったりな言葉を集中して探したり、友達同士でアイディアを交換し合ったりしながら中学生時代最後の文化祭にふさわしいテーマを考えていました。

昨年度同様、コロナ禍での文化祭となりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底を図りながら、知恵を出し合い工夫して思い出に残る文化祭を創っていってほしいと思います。

創意と工夫で(3年生音楽)

現在、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る福島県非常事態宣言が令和3年9月12日(日)まで延長されており、音楽の授業では、十分に声を出して歌うことができません。3年生音楽では中学校生活最後の合唱コンクールの実施に向けて、パートに分かれて音源を聴いたり、楽譜を読んだり、表現について話し合ったり、鼻歌でメロディをなぞったりと、感染防止対策をとりながら、創意工夫して、取り組む合唱曲へのイメージをふくらませています。

〒979-2333

福島県南相馬市鹿島区

寺内字落合28番地

TEL.0244-46-2019

FAX.0244-46-2229

e-mail:kashima-j@fcs.ed.jp

〇お知らせ

・保護者及び地域のみなさまへ.pdf(教職員の働き方改革にご理解とご協力を)