上真野小の出来事

同窓会監査がありました

12/10(金)は、同窓会の会計監査がありました。148年の伝統がある上真野小学校には同窓会があり、地域をあげて学校を支えて下さっています。

当日は同窓会長さんと3名の監事の方に来校していただき、監査をしていただきました。役員さんたちの昔話や、震災前の様子などを聞かせてもらいながらの作業は監査だけにとどまらない有意義な時間になりました。また、折笠元PTA 会長さんからは、例年お世話になっているモチ米の寄贈もしていただきました。16日のもちつき大会で活用させていただきます。

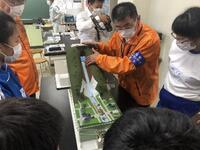

画面の中はこうなっていた(5年生)

12/9(木)に、社会科の一環で福島市のTUFさんに見学に出かけました。いつもは画面でしか見たことのない世界が、そこには広がっていました。知識では知っているつもりだったアナウンサーやカメラクルー、ディレクターやタイムキーパーの方が実際に目の前でお仕事している姿を見学するのは、南相馬市内ではなかなか体験できることではありません。

今回はタイミングよく生放送の番組をオンエア中だったので、エンディングに出演することもできました。これも貴重な体験となりました。キャリア教育の意味でも、素晴らしい時間を過ごすことができました。TUFのみなさま、ありがとうございました。

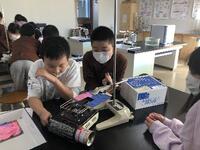

森林環境学習(5年生)

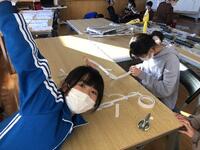

今年の最後の木工教室は5年生でした。今回作ったのは「ぱたぱたケース」です。小さな作品ですがいつもの木と釘だけではなく、磁石やひもなど部品もあるだけではなく、微妙な調整も要求されるものでした。

仮組みは簡単にできましたが、ひもで板をつなぐ作業や、ひもの端の処理などが難しい作業でした。また、釘打ちも板と板をぴったっと合わせることは繊細な作業でした。自然と友達同士で協力し合っている姿も見られました。それでも何とか完成までこぎつけることができました。今年も木工教室を通して、素敵な体験がたくさんできました。

森林環境学習(2年生)

2年生の木工教室でした。2年生が作ったのは「カエルのお手紙入れ」です。2年生ということなので木工用ボンドだけで組み立てました。簡単に見えたのですが、隙間なく、段差もなく組み立てたいという思いが強かったので、「緊張するぅ~」「手が震えるぅ~」という声が聞かれました。それでも全員綺麗に完成させることができました。

スムーズに作業を進められたので、時計を見るとだいぶ時間が残っていました。そこで釘打ちにも挑戦することにしました。多くの子が釘や金づちを触るのも初めてです。一瞬緊張が広がりましたが、森林組合の講師の方がやり方を教えてくれたので、安心感を取り戻しました。一本打ってしまえば慣れたもので、釘打ち名人へまっしぐらでした。完成したお手紙入れはがっちりとした仕上がりで、それは素晴らしいものになりました。

長なわとびコンテストに挑戦しています

12/1から始まっている県のなわとびコンテストに挑戦しています。中でも6年生は1分間の8の字跳びに10月頃から取り組んでいるので、それなりの自信があったようですが、今回のコンテストは3分間なので、より持久力が必要で少し勝手が違うようです。昨日も2度計測しましたが、現在のところまだ4位です。「すごいねぇ」と声をかけると「1位になりたいんです」という強い言葉が返ってきました。県内の学校と切磋琢磨していけるといいですね。

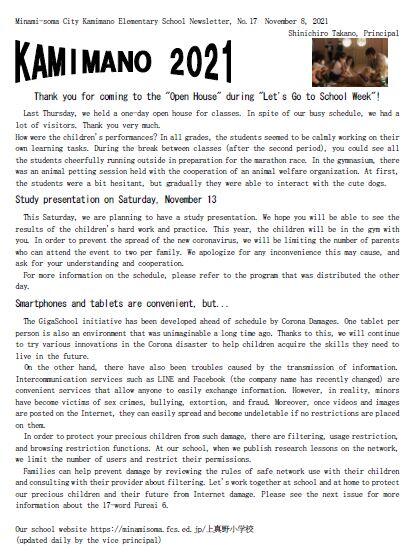

紙版画を刷りました(2・3年生)

2年生も3年生も版画の学習の時期です。本日は、いままで作ってきた版を使っていよいよ印刷の日です。今回の版画は一気に1枚の絵になるのではなく、木や家や動物などのパーツを組み合わせて1枚の絵にしていくやり方の版画です。同じ版でも色を変えるだけでイメージが変わりますし、1つの版を何度も印刷することもできます。1本の木しか作っていなくても森にすることができるのです。インクの量やこする力加減によってイメージが変わるのも面白いですね。

ドキドキ鹿島中学校訪問(6年生)

6年生18名は、4月から通うことになる鹿島中学校を訪問しました。兄姉が通学している子もいますが、自分が訪問するとなると、やはり緊張します。

中学校では、校長先生のお話を聞いたり生徒会の動画を視聴したりしてほんの少しだけ中学校のことを知ることができました。また、校舎も見学させていただけたので、中学校の雰囲気も感じることができました。春から同級生になる鹿島小学校と八沢小学校の6年生にも会うことができ、大変有意義な1時間になりました。

ジャンピングボード始動

市の大工さんに作っていただいた縄跳び用のジャンピングボードの試運転が始まりました。本来ならばボードに縦割り班でイラストを描いて完成なのですが、真っ白いままでも機能的には同じなので、使ってみることにしました。

早速1年生が昼休みにJump、Jumpしていました。前跳びも苦手だった子も積極的に縄跳び練習に挑んでいました。すると、前向きな気持ちといつも以上のジャンプ力が相乗効果を発揮して最高記録を出すことができました。また、ジャンピングボードは6台もあるので、友達と競い合うこともできます。これから寒くなると縄跳びの季節です。たくさん活用して体力づくりを進めていきたいと思います。

春の足音(5年生)

2学期に予定されている5年生の書写の時間はもう2時間しかありません。そこで本日は「春の足音」を既定用紙に書いてみました。20枚しかないので1枚1枚が勝負です。

ところが!いつも練習に使っている紙と違い、墨がにじんでしまう感じがします。ほとんどの子が、1文字目の「春」がにじんでしまいました。しかし、上小の5年生はそこでうろたえることはありません。イーグルスのマー君のように試合中(子どもたちにとっては清書中)に修正していました。よって、「の」からはにじむこともなく、書き上げていました。と言っても1枚目ですから、完璧には程遠い作品でした。それでもこの1枚目の経験を活かして次週の第2弾の清書、冬休みの清書に備えます。それにしても、楽しみながら書いていたのが何よりでした。

このパンツのサイズは?(1・2・3年生)

12/6は先生方の検診が重なってしまったため、1~3年生合同で過ごす時間がありました。秘密基地を通して仲良くなった21名は、楽しくデカパンリレーを行いました。運動会などの親子種目として有名なデカパンリレーですが、1~3年生だけで行っても大盛り上がりでした。1枚のパンツを2人で履くなんてめったにない経験ですよね。これからもますます仲良く遊んでいけそうです。

走って勝ち取ったキラリ☆

11/24に行われた校内持久走記録会の表彰式が行われました。今年度初めて入賞した3年生の男の子にとっては、首を長くして待っていた日です。5年生男子に関しては、3名とも前年度までの最高記録を上回っていて、ハイレベルなレースでした。全力で走って手にしたメダルは、金、銀、銅どの色でもキラリと輝いていました。

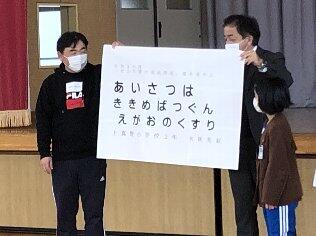

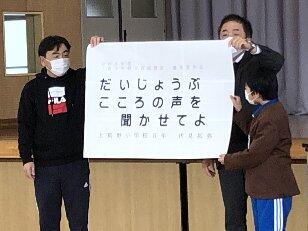

キラリな標語

先日、南相馬市青少年育成市民会議 鹿島地区推進協議会による青少年育成標語の表彰式が行われました。今回は校内で改めて表彰し、優秀賞に輝いた標語のお披露目を行いました。2年生の永林さんの作品が「あいさつは ききめばつぐん えがおのくすり」。5年生の伏見さんの作品が「だいじょうぶ こころの声を 聞かせてよ」です。どちらも温かい気持ちで生活していくための素敵な標語ですね。

もののあたたまり方(4年生)

理科の学習では熱の伝わり方の実験を行いました。初めは、金属の棒の様々な部分を熱して示温テープの色の変化を観察しました。空気や水と違って、熱した部分から温まっていくことが分かりました。次に、金属の板の様々な部分を熱して示温テープの色の変化を観察しました。棒と同じく熱した部分から温まっていくことが分かりました。

最後に凹型の金属の板での熱の伝わり方の実験をしました。予想を聞くと、様々な考え方が出ました。それまで学習したことを活用して考えているのですが、それぞれの考えが納得できるものなので楽しい予想タイムになりました。結果は、熱が端まで伝わっていくというものでした。本日はここまででしたが、次回は実験結果を自分の言葉で説明できるようにしたいです。

「ら」(3年生)

書初めの練習も2回目でした。今回はお題「とら年」の「ら」の練習です。前回の「と」もですが、ひらがなは3年生にとってはとても難しい文字です。漢字と違って丸味をおびた筆遣いは、異次元ストーリーです。みんな苦戦しながら、「ら」の丸まりに挑戦していました。

書き上げた文字は自己評価をして、友達にも見てもらいながら話し合いました。さらに、そこで分かった改善点に気を付けながら2枚目に挑戦しました。もちろん劇的に上手くはなりませんが、考えながら練習することによって「ら」のポイントがよくわかって来たようです。次回は清書用紙を使って書きます。楽しみですね。

学校だより「上真野 No,20」をアップしました(We uproaded new school newsletter)

学校だより「上真野2021 No,20」をアップしました。

赤い羽根共同募金

やってみよう委員会が中心となって赤い羽根共同募金を行っています。ここ数日間で、全校児童や先生方から多くの募金を集めることができています。きっと、少しでも困っている人の役に立って欲しいという願いが届くことでしょう。

避難訓練をしました

天候の関係で延期になっていた避難訓練を行いました。地震からの火災を想定した訓練でした。参加した子ども達は「お・か・し・も」を完璧に守り、真剣な態度で訓練に参加しました。避難場所では、消防署の方や校長先生から「命を守ることが一番大切である」「小さな火が大きな火災につながってしまう」「学校だけではなく、家庭での避難の方法も確認しておかなくてはならない」などのお話を頂きました。

講評の後は、放水訓練を見学しました。ものすごい勢いの放水は、みんな驚きの表情で見ていました。ホースを持った先生方もよい経験になりました。もちろん火災が起こらないことが1番大切なので、これからも十分注意して生活していきたいものです。

カレンダーにイニシャル(3年生)

総合的な学習の時間として、パソコンを使ってカレンダーづくりを行いました。先日ICT支援員からソフトの使い方を学んだばかりなので、今日はスムーズに活動できました。

来年の干支にちなんでトラのイラストを描く子が多い中、富士山や日の出などおめでたいイラスㇳを描く子もいました。冬らしく雪の結晶などもありましたね。後日、持ち帰るので新年は子どもの手作りカレンダーで迎えてみてはいかがでしょうか。

音づくりフレンズ(2年生)

2年生は図工で「音づくりフレンズ」を行いました。様々な材料を使って、オリジナルの楽器を作る学習です。1年生の時に作ったマラカスや、空き箱に輪ゴムの弦を張ったギター、丸い段ボールを張り合わせた太鼓などが次々に出来上がりました。実際に正しい演奏は出来ませんが、2年生の頭の中には素敵なメロディーが奏で続けられていたことでしょう。

あきのおもちゃずかん(1年生)

生活科の学習で、「あきのおもちゃずかん」作りを行います。今回はマラカスづくりに挑戦です。2つの紙コップの中に拾ってきたドングリを入れて、振って音を鳴らすものです。紙コップの周りの飾り付けと入れるドングリの数の違いによる音色の違いが楽しいポイントです。1年生のみんなは、落ち葉も活用して、秋らしさを表現していました。

また、松ぼっくりと芋のつるを使ったリース作りも行いました。こちらは一気にクリスマス気分になりました。

個別懇談期間中です

昨日から個別懇談が始まりました。午後の時間確保のために短縮時程を組んでいますが、なんとなくあわただしい感じがします。それでも子ども達は、いつも通りの生活を続けています。清掃も無言でいつも通りにしっかりと行っていました。

職員室前の廊下には各種行事の写真が展示中なので、懇談の帰りにはぜひご覧ください。

こいつは便利だなぁ(6年生)

森林環境学習として、木工教室が開催されました。6年生が挑戦したものは「便利棚」です。その名の通り、立てればコーナーラック、横にすれば本棚になるお便利グッズです。しかし、棚なのでただ組み立てるだけでは使い物になりません。水平やガタつきに気を付けないといけませんでした。

子ども達は、友達と協力しながら釘打ちやヤスリがけをして完成させていました。木の香りに包まれながらの工作は、癒し効果があるのか、穏やかな気持ちにさせてくれました。

時をかける小学生☆彡

11/25(木)に、3~5年生が社会科、総合的な学習の時間の一環として、原町区にある武山家住宅と市立博物館へ校外学習に出かけました。武山家住宅では、江戸時代に建てられた武士のお屋敷で二宮仕法のお話を聞いたり、昔の道具を見せてもらったりしました。いきなりの令和から江戸時代へ、タイムスリップです。

子ども達は、不便そうな道具や、床板から感じる冷気に、昔の人々の生活の大変さを感じていました。どれだけバーチャルリアリティーば進んでも、本物から感じる学びには勝てないのだろうと思いました。

博物館でも主に御仕法について見学してきました。子ども達からは、「全部見たかった」「また見学したい」という声が聞かれました。3学期に機会があれば、もう一度行こうと思います。市として博物館が整備されている街は多くないので、南相馬市のこの素晴らしい環境をどんどん活用していきたいですね。

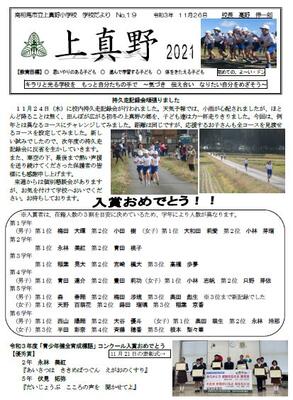

学校だより「上真野 No,19」をアップしました(We uproaded new school newsletter)

学校だより「上真野 No,19」をアップしました。学校だよりのバナーか、下の画像をクリックしてください。

今日のわくわくクラブ

今日のわくわくクラブは、重曹に酢を入れて反応を見る実験を行いました。基本的には水に洗剤を入れて、そこに重曹を投入して準備完了です。この液体に酢を入れると・・・なんということでしょう!ビーカーの中からすごい勢いで泡が盛り上がってきました。その後は、それぞれの割合を代えてみながら実験を続けました。いろいろやってみたら、重曹と酢が反応していることが分かりました。簡単な実験でわくわくすることができました。

走れ!

持久走記録会の本番の日が来ました。この日に向かってそれぞれが、自分なりの目標をもって取り組んできました。「新記録の更新をするぞ」「昨年よりも上の順位になりたい」「自己新記録を出したい」などの想いを胸に秘めて、スタート時刻を待っていました。

スタート前は、「応援がたくさんいて恥ずかしい」「今日は足が痛い・・・」などと言っていた子どもたちも、走り出してしてしまえば全速力で駆けていきました。頭の中には、「Runner」や「Get Wild」が流れていたかもしれません。走り終わった子ども達の表情は、笑顔だったり咳込んでいたり涙目になっていたりしましたが、走り切ったという満足した気持ちは全員が持てました。今回もみんなのキラリが輝く行事になりました。

保護者の皆様には、寒い中応援や交通整理、会場設営の準備などしていただきありがとうございました。

走れば走るほど(試走の様子)

本日も秋晴れの素晴らしい天候でした。そこで、全学年が持久走記録会の試走を行いました。

4~6年生の試走では暑すぎたのか、途中で歩いてしまう子もいましたが心は全員全力疾走でした。「前より5秒遅くなった」「3秒縮むってすごいことですか」「本番では早くなるし」などと様々な感想を持っていました。

22日は雨の予報なので本日が最後の練習になるかもしれませんが、準備は整いました。24日の記録会当日は、保護者のみなさまも、お時間がありましたら応援よろしくお願いいたします。

秋のIndication(1・2年生)

木の葉が色を変える季節になりました。上小の1・2年生も秋を探しに原町区の高見公園に出かけました。公園に着くと早速、落ち葉や松ぼっくり等を集めました。袋いっぱいに秋の贈り物を詰めることができました。

秋探しの後は、走り回って秋を感じました。秋の風や、落ち葉に紅葉、触ったり見たり、聞いたりしてたくさんの発見をしました。高見公園には遊具もたくさんあるので、校庭ではできない遊びもたくさんできました。帰りのバスでは寝てしまうほどしっかりと遊びました。今回の校外学習も大変に実りのあるものになりました。

試走日和でした

持久走記録会は来週の水曜日です。その日に向けて、コースを試しに走っています。今年の持久走記録会は、今までと距離は同じですが、新コースになりました。子どもたちからは、「今までより長く感じる」「いやいや走りやすいよ」などと様々な感想です。(学年が上がったので、距離は伸びているのですけど・・・)

4年生の姿を見ていましたが、みんな本気で走り切っていました。走り終わると、中には涙を流している子もいました。記録会まで残り少ないのですが、みんなの気持ちはドンドン盛り上がっています。

森林環境学習(1年生)

1年生は、森林環境学習の一環で木工教室を行いました。挑戦したのは「えんぴつ立て」です。本来ならば釘打ちをして作るのですが、1年生ということでボンドを使って組み立てました。

とかろが紙をノリで貼りつけるようにはいかず、みんな苦戦していました。それでも、どうしてくっつかないのかを考えて、いろいろ工夫していたら次第にうまくいくようになっていました。友達同士で教え合ったりする姿も見られ、有意義な時間になりました。完成すると、早速鉛筆を立ててみる子もいました。自分の手て作ったものはやはり嬉しさが違うのでしょうね。

朝ご飯をしっかり、ぜんぶたべよう(2年生)

今回は2年生が櫻井先生をお迎えして食育の授業をしました。テーマは「朝ご飯をしっかり、ぜんぶたべよう」です。世間には「時間がない」「早く起きられない」といった理由で朝ご飯を食べてこない人もいるようですが、朝ご飯には物凄い力が備わっていました。パンやご飯などの主食は「脳のスイッチ」、魚やソーセージなどの主菜は「体のスイッチ」、サラダやみそ汁などの副菜や汁物は「お腹のスイッチ」なのだそうです。

このことを学んだ5名の2年生は、今まで以上に朝食に対して大切さを感じたはずです。やはり早寝、早起き、朝ご飯は元気のもとですね。

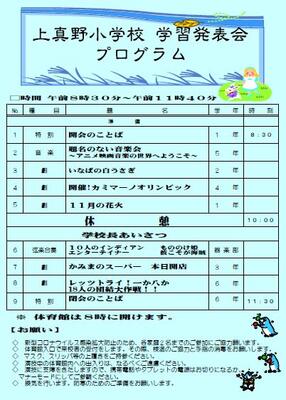

上真野小学校 学習発表会

1 開会の言葉(1年生)

2 「題名のない音楽会~アニメ映画音楽の世界へようこそ~」(5年生)

鹿島区の音楽祭で披露した「虹」だけではなく、ジブリメドレーや「打上花火」も演奏して、1発目から学習発表会を大いに盛り上げてくれました。短時間で数多くの曲が弾けるようになった5年生。「好きこそ物の上手なれ」ですね。

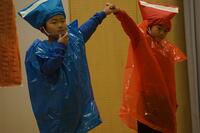

3 「いなばの白うさぎ」(2年生)

学校で一番人数が少ない2年生ですが、6年生などに協力してもらって、神話の世界を再現しました。劇の中ではうさぎ跳びをしたり、楽器の演奏も行ったりして日頃の学習の成果を披露しました。

4 「開催!カミマーノオリンピック」(4年生)

架空の国のカミマーノで開催されたオリンピックでは、跳び箱競技の跳び箱がTB団に隠されてしまうという事件が起こりました。跳び箱を取り返してもらおうと立ち上がった選手たち。一方で悪いことをしてしまったTB団にも切ない理由がありました。体育の学習を取り入れた劇でしたが、精一杯頑張る姿が恰好よかったです。

5 「11月の花火」(1年生)

9名の1年生が様々な色に扮して無駄なもの、いらないものはこの世には無いということを伝えてくれました。声も大きく、かわいらしい動きは会場中の視線をくぎ付けにしました。1人複数の役を行って、少人数だということは全く感じませんでした。

6 「10人のインディアン」「もののけ姫」「エンターテイナー」「彼こそが海賊」(器楽部)

2~6年生までの仲良し器楽部の演奏です。こちらも鹿島区音楽祭で演奏した「10人のインディアン」「エンターテイナー」「彼こそが海賊」だけではなく、「もののけ姫」も仕上げてきました。メインは6年生でしたが、他の学年はハンドベルで間奏などを演奏し、素敵なハーモニーでした。

7 「かみまのスーパー 本日開店」(3年生)

社会科で学んだことをふんだんに取り入れた劇でした。上真野地区にスーパーができたらどのようになるのかということを通して、地元の良さを再発見できる素晴らしい内容でした。7人の息の合った演技は素晴らしいし、地元の生産者(のお子さん)も友情出演してくださり、リアルな感じがする出し物でした。

8 「レッツトライ!一か八か18人の団結大作戦!!」

長縄跳びを1分間で180回跳ぶという目標に向かっていく6年生のドキュメンタリー劇でした。本人の役を演じるというのも珍しいですし、最後に180回にリアルに挑戦するというのもドキドキものでした。結果は180回跳べなかったのですが、子ども達からは様々な意味のこもった涙が流れました。最終目標だった発表会当日が、新たなる出発点になりました。これからも上小6年生から目が離せません。

9 「閉会のことば」

明日は学習発表会です

いよいよ明日は学習発表会です。今までの練習の成果を発表する日です。何度も繰り返し練習しているので自信はあるはずですが、やはり不安もあることでしょう。この緊張感こそが子どもたちを成長させてくれるのです。お時間の許す限り、上真野っ子への応援、よろしくお願いいたします。

なお、今年も新型コロナウイルス感染症予防から入場者数を制限させていただきました。当日来ることができないご家族の方は、お家に帰ってきたら演技の様子などをお聞きになって、感想やお褒めの言葉かけなどしていただけたら幸いです。R3 プログラム

学習発表会まであと2日

令和3年度の上真野小学校の学習発表会まで、あと2日となりました。今年のスローガンは「キラリかがやく学習発表会をみんなで作り上げよう」です。

本日も各学年で練習をしたり、準備をしたりドンドン気分が盛り上がってきています。自分たちだけではうまくいっても、他の学年の人に見られたとたんに恥ずかしさが出る子もいます。それでも土曜日はお家の方の前で演技をしたり演奏をしたりすることが楽しみなようです。お客さんを前にしての発表というのは、やはり大切な経験ですね。

磨いたらツルツルになった(4年生)

相馬地方森林組合さんのお世話になって、木工教室を行いました。今年作ったのは「かわいい!ベッド あしあと付き♪」です。組み立てるだけでしたが、ボンドやくぎを使うので、紙工作とは違ってなかなか難しかったようでした。中でも大変だったのが、真っすぐにくぎを打ち込むことでした。真剣にやっても曲がっていく釘に悪戦苦闘していましたが、何本も打ち込むうちにコツをつかんだようで、上手になってきました。

組み立てが終わると紙やすりで磨きました。磨けば磨くほどツルツル滑らかになっていき、頬ずりしている女の子もいました。完成したベッドには、いったい何を飾るのでしょうかね。

朝ご飯を食べるために自分ができることを考えよう(5年生)

6年生に引き続き、5年生も櫻井先生に食育の授業をしていただきました。5年生のテーマは、「早寝・早起き・朝ご飯」です。櫻井先生からは、毎日朝食を食べる人は、成績が伸びたり、運動ができるようになったりすることを教えていただきました。

タブレットを使い、和食・洋食それぞれの朝食の献立をつくってみることにも挑戦しましたが、迷いながらも好きなメニューを選択し、自分なりの朝ご飯を考えることができたようです。授業の最後には、きちんと朝食を食べるための目標を立てました。

バランスのとれた朝食を考えよう(6年生)

栄養教諭の櫻井先生をお招きして、食育の学習を行いました。6年生は、「まかせてね 今日の食事」をテーマに、主食、主菜、副菜、汁物がそろったバランスのよい朝食の献立をたてることに挑戦しました。いざ、一食分の献立を考えてみると、「どの野菜を使おう」「メニューが思いつかない」など、何を作ったらいいのか悩んでいる子がたくんさんいました。櫻井先生にアドバイスをいただきながら、なんとか完成することができましたが、バランスのとれた献立を考えることの難しさがわかり、毎日の給食やご飯のメニューを考えてくれている、栄養士の方やおうちの人に感謝したいという気持ちが芽生えたようです。

SNSは正しく使おう

本日の全校集会は表彰と校長先生のお話でした。はじめに、テニスと作文で入賞した人に賞状を伝達しました。

SNS、スマホの使い方では、1年生から6年生までが分かりやすいようにお話してくれました。軽い気持ちで悪口を書いたらどうなってしまうのか、写真や動画はどのように取り扱わなければならないのか、などの話をみんな真剣に聞いていました。ネットワークは便利でなくてはならないものになってきていますが、子どものうちから正しい使い方を知ることがとても大切です。ご家庭でもゲーム機以上に大人の知っている範囲の中で、正しく使えるようにご指導お願いいたします。

学校だより「上真野 No,17」をアップしました(We uproaded new school newsletter)

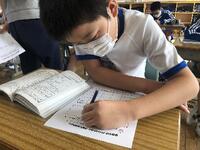

「元」に挑戦(3年生)

3年生の書写では「元」を通して「曲がり」の書き方の練習をしました。「はね」を何とか書けるようになったので、「曲がり」は油断していたのですが、なかなか書けませんでした。

今回の写真は、お互いの練習した字を見て、話し合っているところです。「墨のつけすぎだよ」「(筆の)毛の向きが違うんじゃないかな」「力の入れすぎだよ」「○○ちゃん上手い」などと意見を出し合っていました。これを繰り返して少しずつ上手になっていきました。次回もお手本みたいな文字を目指して頑張ります。

業間マラソンが始まる

11/24(水)の持久走記録会に向けて、業間マラソンが始まりました。短い時間ですが、少しずつでも体を長い距離が走れるように慣らしておくのが目的です。学習発表会の練習や、委員会活動などもあるのでなかなか全員揃うことはまだできないのですが、走っている子は、みんな真剣そのものです。

自分の目標に向かって頑張る姿は、上真野小の子はみんなキラリです。

上真野の花園

今日のスキルタイムは「花いっぱい活動」でした。パンジー、ビオラ、ノースポールを春に向けて植えました。全員で協力した結果、15分程度で作業を終えることができました。

ピカッとクリーン委員会を中心に、毎日の水やりを頑張っていきます。

学校開放日です

11月1日からは学校へ行こう週間ということで、4日が学校開放日でした。昨年度はコロナウイルス感染症のために実施できなかったのですが、今年度は開放出来てほっと一息です。

本日はお忙しい中、15名もの保護者の皆様においでいただき、感謝申し上げます。授業参観とは違う、普段の子どもたちの姿を見ていただけたのではないでしょうか。

学校に動物がきた。

1~3年生が動物とのふれあい体験を行いました。今回はしっぽの会のボランティアさんたちと、相双保健福祉事務所の方々にお世話になって、犬との触れ合い方や、犬の心臓の音を聞いて命の大切さを学びました。

みんな犬と仲良く触れ合いができて、楽しかったようでした。

宿泊活動⑱(5・6年生…帰校式)

予定通りに5・6年生が学校に到着しました。ほとんどの子が、バスの中ではお昼寝タイムだったようです。帰校式では、最後の力を振り絞って役目をこなしていました。

思い出としては個人個人が様々のようでしたが、誰もが楽しい時間を過ごせたようでした。今回の2日間で得た経験はすぐ発揮されるものではないかもしれませんが、間違いなくどこかの場面で生かされるはずです。明日は休日なので、ゆっくり休んでください。

まかせてください!

5・6年生が宿泊活動に出かけているので、本日の学級清掃は1~4年生で行いました。いつもは5・6年生が主力でお掃除をしてくれていますが、小さな力を合わせて、頑張っていました。いつも高学年の皆さんの姿を見ているので、とっても上手にお掃除をしてくれました。

宿泊活動⑰(5・6年生…振り返り・別れの集い)

2日間の振り返りを行ったら、お世話になった「いわき自然の家」との別れの集いです。たくさんの思い出を持ち帰りますので、この2日間についてぜひお話してください。

宿泊活動⑯(5・6年生…野外炊飯Ⅱ)

野外炊飯、大成功でした。準備、火起こし、調理、食事、後片づけ…すべて協力できた結果です。お家に帰ったら、たくさんお手伝いできそうですね。

食育の学習(4年生)

今回も鹿島中学校の櫻井長子先生に来ていただいて、食育の学習を行いました。4年生は「健康な体づくりのための めあてを作ろう」ということで、お話をしていただきました。

健康になるためには睡眠が大切で、その睡眠を良いもにしていくには食事も大切だということです。規則正しい生活、好き嫌いを少なくしていく食生活などについても教えていただきました。人は「甘さ」、「しょっぱさ」は進んで採りに行くが、「酸っぱさ」「苦味」は嫌がってしまうそうです。それでも少しずつ慣れていけば克服できるはずなので、少しずつ食べるということがとても大切です。

学習の終わりには、個人の目標を立てました。これは、明日から実践していきます。嫌いなものを探すのではなく、食べられるものを見つけようというお話がとても大切だと感じました。

宿泊活動⑮(5・6年生…野外炊飯)

2日目のメインプログラムの野外炊飯が始まりました。メニューは定番のポークカレーです。

学校で焚火の練習や調理実習はしていますが、かまどの火を操りながらの調理は多くの子が初めての経験です。煙に焙られながら、完成目指して頑張ります。

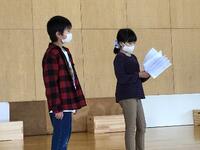

学習発表会に向けて(3年生)

学習発表会が11月13日に迫ってきました。各学年とも体育館での練習が始まっています。今日は3年生がセリフ合わせを行っていました。動きを加えたり、衣装を着たりするとさらに気持ちが盛り上がってくるでしょう。

宿泊活動⑮(5・6年生…朝食タイム)

縄跳びの後は朝食タイムです。朝のトレーニングという味付けが加わったおかげで、超一流ホテルも真っ青になるくらい美味しい朝ご飯になったはずです。エネルギーチャージをしたら、活動再開です。

宿泊活動⑭(5・6年生…朝の縄跳び練習)

朝のウオーミングアップはもちろん長縄跳びです。5年生も、6年生も宿泊活動(強化合宿)を堪能しています。朝食も、昼食も美味しく食べられそうですね。

宿泊活動⑬(5・6年生…起床)

宿泊活動2日目です。6時過ぎには起床し、朝も準備を行っています。朝日が差し込んできて、すがすがしい朝です。

本日のメインプログラムは野外炊飯です。火はうまくつけられるでしょうか?ご飯はうまく炊けるでしょうか?カレーは上手にできるでしょうか?

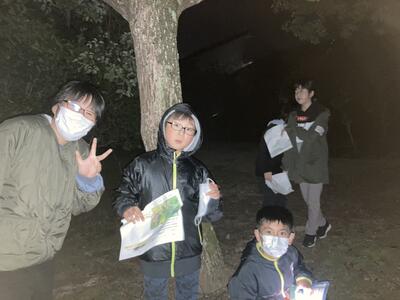

宿泊活動⑫(5・6年生…ナイトハント)

夜の活動のメインは「ナイトハント」です。子ども達には肝試しのように感じたかもしれません。暖かいイメージのいわき市も、夜になるとさすがに寒かったのですが、楽しい活動になりました。真っ暗の自然はなかなか体験できるものではありませんね。

宿泊活動⑪(5・6年生…夕食タイム)

夕飯は大食堂でみんな楽しく!!!ではなく、新型コロナウイルス感染症に対処しながらの食事です。一人一人きちんと仕切りがある、今だからこその食事風景です。それでもお腹がすいているのでしょう、みんなしっかりと食事をとっていました。

宿泊活動⑩(5・6年生…入所式)

朝から9時間が経ちました。バス移動や各見学、様々な体験などの活動を経ていよいよ「いわき自然の家」に到着しました。少しお疲れ気味の子、まだまだ元気な子とそれぞれですが、大きなケガもなく日程を消化しています。

入所式が終われば、自分たちの部屋に荷物を置いて夕飯やナイトハント、入浴やベッドメーキングなどを行います。消灯までの時間を力を合わせて楽しく過ごします。

宿泊活動⑨(6年生…フォトラリー)

フォトラリーは、全部クリアした班、クリアできなかった班がありましtが、草原を走り回ってとても他もしそうでした。雨でぬかるんでいるところもあり、泥だらけになった子もいますが、それもいい思い出になったことでしょう。

マリンタワーからの景色は、とても綺麗でした。高所恐怖症の子は怖がっていましたが、みんなで支え合いながら登りました。(リポート:橋本知佳特派員)

宿泊活動⑧(5年生…小名浜港見学)

5年生も、小名浜港湾建設事務所の職員の方に同乗していただき、普段は一般の方が入ることのできない未体験ゾーンへと旅立ちました。国際港の小名浜港を、なかなかできない視点で見学することができました。社会科の学習にも直結する有意義な時間になりました。

宿泊活動⑦(5年生…釣り体験・ランチタイム)

アクアマリンふくしまの子ども体験館「アクアマリン えっぐ」釣り場で、釣り体験を行いました。釣ったアジは、唐揚げにして全てお弁当のおかずになりました。自分でつかまえた魚を食すという活動は、素晴らしい食育になりました。

宿泊活動⑦(6年生…マリンタワーで記念撮影)

いわきマリンタワーをバックに記念撮影をしました。

宿泊活動⑥(6年生…公園でお弁当)

昼食は三崎公園で食べました。風が少しありましたが、外で食べるお弁当は格別です。

宿泊活動⑤(6年生…小名浜マリンブリッジ)

6年生は湯本から小名浜に移動して、「小名浜マリンブリッジ」を通って、3号ふ頭に渡りました。普段ではなかなか通れない「小名浜マリンブリッジ」の通行は貴重な経験になりました。

※4人の後ろにチラッと見えるのが「小名浜マリンブリッジ」です。

宿泊活動④(5年生…アクアマリンふくしま見学)

5年生の最初の活動場所は、アクアマリンふくしまです。クイズをしながら館内を見学したり、アジ釣りをして昼食のおかずにしたりします。グループごとに仲良く活動しています。

宿泊活動③(6年生…石炭化石館「ほるる」の見学)

6年生の最初の活動は、湯本にある石炭化石館「ほるる」の見学です。常磐炭鉱の歴史やフタバスズキリュウをはじめとした大昔の生物の化石について学びました。

宿泊活動②(5・6年生…トイレ休憩タイム)

5・6年生の旅は、順調に進んでいます。9時過ぎには、ならはPAでトイレ休憩でした。

宿泊活動①(5・6年生…出発式)

今日から5・6年生は、いわき自然の家での宿泊活動です。当初の予定では8月でしたが、コロナウイルス感染症が落ち着いてきたので、2か月遅れでようやく実施できます。6年生は昨年度が中止だったので、1年以上待っての実施となりました。

「5時40分には起きました」「楽しみすぎて4時には起きちゃいました」という声も聞かれるくらい、みんな楽しみにしていました。1泊2日という限られた時間ですが、学校では得られない楽しい思い出がたくさんできることでしょう。

「小」を清書しました(3年生)

4月から始めた毛筆ですが、少しずつ上手になってきています。今回は「はね」に気を付けて『小』を書きました。少しでも太く、大きく書くように頑張りました。

食に関する指導(1年生)

1年生は、鹿島中学校の櫻井長子先生を講師としてお迎えして、食に関する指導を行いました。「すききらいしないで たべるためには、どうしたらいいかな」ということ学びました。

初めに櫻井先生から、食べ物は赤・黄・緑に分けられることを、教えていただきました。そのあとは、ロイロノートを使って食材の分類に挑戦しました。最初は「赤」に入る食材です。肉や魚はすぐできましたが、卵や牛乳などは難しかったようでした。次に「緑」、最後に「黄」を考えました。段々慣れてきて、楽しく活動できました。

まとめとして、「初めての食べ物が出たとき」について考えました。子どもたちからは、「残さないで食べる」「頑張って食べる」という意見が出されました。素晴らしい意見ですね。しかし、櫻井先生から最後に、「初めての食べ物が出たときは、ちょっとだけでも食べてみる」と教えていただきました。理想は「何でも、残さずに」ですが、実際の食生活を見据えてお話していただきました。来週は、給食で「すききらいしないで たべてみる」を、実践していく予定です。

みんなでストレッチ(すこやか委員会)

昼休みの時間を使って、すこやか委員会さんの皆さんがストレッチ体操教室を開催しました。近頃はタブレットなどを見つめる機会も増えてきたので、目の運動も加わっていました。

すこやか委員会さんが見本を示して、体操開始です。マネするのは結構難しいようですが、みんな一生懸命でした。また、体の堅い人や柔らかい人など様々でしたが、自分なりのペースで体操していました。短い時間でしたが、良い経験になりました。

南相馬☆未来絵日記2021で表彰されました

27日には市役所で表彰式があり、立派に受け取ってきました。後日、市内の施設で巡回展示を行いますのでぜひご覧ください。

学校だより「上真野 No,16」をアップしました(We uproaded new school newsletter)

喜びました(6年生)

6年生は長縄跳び(8の字跳び)を1分間で180回跳ぶことに挑戦しています。1秒間に3人跳ばなくてはならないので、かなり過酷な目標です。毎日練習しているのですがなかなか100回の壁が越えられません。

ところが努力はウソをつかないというように、その時は突然やってきました。90回を超えたあたりからボルテージはMAXになり、100のカウントと同時にみんなで大喜びしました!時間はまだ残っていたというのに・・・!それほどの喜びだったのでしょうね。伸びしろはまだまだあります。180回の先にはどのような風景が見えるのでしょうか、楽しみですね。

とび箱遊び(2年生)

初任者研修として体育科の「とび箱遊び」研究授業を行いました。今回は「ジャンプとび」「いもむしとび」「うさぎとび」の3種類に挑戦しました。お互いの演技を見せあって、友達の跳び方の良さに気付けるような学習でした。2年生は5名なので、準備や後片づけが大変なのですが、みんなで協力しながら頑張っていました。

防災教室で学びました(5年生)

福島県相双建設事務所さんや、砂防ボランティア協会のみなさんのお世話になって防災教室を行いました。近年よく目にする土石流や土砂崩れなどの災害について学びました。

土砂災害から身を守るのに一番大切なのは逃げることなのですが、時や場所によって逃げ方や逃げる場所をよく考えなければならないということでした。また、土砂災害の仕組みや防災の仕組みを、模型を使って詳しく教えていただきました。とても分かりやすく、自分の事としてとらえることができたようです。命を守るためにこれからも様々なことを学んでいきたいです。

秘密基地:secret base(2・3年生)

学級活動の話合いで決まった秘密基地づくりをしています。1年生と仲良くなるために様々な工夫をしていました。秘密基地なだけにここではまだその内容を明かすわけにはいかないのですが、精一杯な努力をしていました。招待される1年生は間違いなく大喜びすることと思います。完成が楽しみですね。

調理実習:ごはん&味噌汁(5年生)

5年生の調理実習第2弾は、ご飯とみそ汁です。日本人のソウルフードである、ご飯とみそ汁を作る実習はみんなワクワクしていました。はじめに、お米を研いだり、野菜を切ったり、煮干しから出汁をとったりして準備を行いました。

お米は透明な鍋で炊いたので変化がよくわかりました。途中泡だらけになったり、こげた臭いがしてきたりして焦る場面もありましたが、最後まで蓋を取ることはありませんでした。みそ汁は、味を確認しながら慎重に作っていました。

完成したご飯とみそ汁は、友達の班とも食べ比べしながら味わいました。もちろん、完食です。将来につながる素晴らしい実習になりました。

ニコパークに行ったよ(1・2年生)

20日(水)に、小高区子どもの遊び場(NIKOパーク)に行ってきました。生活科の学習として、1・2年合同で楽しい時間を過ごしました。

遊具で遊んだり、施設の方に遊びを教えていただいたりしながら時間いっぱい遊びました。なかなか小高区まで行く機会はないかもしれませんが、同じ南相馬市内なのでお時間があればご家族でも行ってみてもよいと思います。

学校だより「上真野 No,15」をアップしました(We uproaded new school newsletter)

久しぶりの全校集会

前回はリモートで行ったので、体育館での全校集会は久しぶりです。本日は、校長先生が絵本の読み聞かせをしてくれました。読んでくれたのは『十二支のはじまり』でした。有名なお話ですので、みんな集中して聞いていました。

今年の丑年も残りわずかですが、充実した日々を送って欲しいということでした。また、先日来ていた中学生の職場体験で聞いた話も教えてくれました。中学生の小学校時代の思い出は「運動会」「あいさつ運動」「クラブ活動」「学級レク」など、どれも特活の内容だということです。在校生も特活を頑張っているので、楽しい思い出を作って欲しいですね。

ようこそ先輩、最終日

鹿島中からの職場体験も2日目の最終日になりました。生徒さんたちもすっかり慣れて、昨日以上に積極的に小学生と関わっていました。体育の時間には前向きな応援を送ってくれたり、中学生ならではの試技を見せてくれたりしました。書写のアドバイスや虫取りの手伝いなどでもお世話になりました。遊びの場面でも若さで小学生を引っ張ってくれました。6年生とは違うお兄さん、お姉さんの姿が素晴らしかったです。6年生にとっても来年に向けていい刺激になっていました。

2日間という短い期間でしたが、大変有意義な時間となりました。何年後かに本当の先生になって、また上小に戻ってきて欲しいです。

火起こしの練習をしていたら芋が焼けた(5・6年生)

11月1日、2日は、5・6年生が楽しみにしている宿泊活動です。宿泊活動の中でも楽しみにしているプログラムに野外炊飯があります。そこで本日は学習の一環として、校庭で火起こしの練習をしてみました。事前に消防署鹿島分署さんに連絡をして、安全に焚火を行う準備物などをお聞きしておいたので、水や消火用砂もスタンバイしておきました。

各班で薪を組んでから、いよいよ着火です。すぐに火が付いた班、いつまでも付かない班と様々でしたが、薪と薪の間に隙間が有るか無いかが大きな要因だったようです。理科の物の燃え方にもつながる学習にもなりました。

以前学校農園で採れたサツマイモをアルミホイルで包み、火の中に置いておくと、なんとおいしい焼き芋になっていました。焚火で作る焼き芋はほとんどの子が初めてだったのですが、市販品よりも何倍もおいしかったそうです。少し昔の秋の風景が楽しめた時間になりました。

改良強化型(わくわくクラブ)

今週もわくわくクラブではシャボン玉に挑戦しました。先週の経験を生かし、洗剤や砂糖の割合を微調整してより大きなシャボン玉ができるように頑張っていました。

しばらく試行錯誤を続けていると、各グループとも納得のシャボン液ができました。外で実際に行ってみると、先週とは比べ物にならないくらいの大きなシャボン玉になりました。工夫することによって、改善されることが実感できたクラブ活動になりました。

ようこそ先輩!

上小出身の鹿島中学校の2年生が職場体験に来てくれました。小学校時代の担任の先生方もいるのでリラックスした気持ちなのかと思いましたが、しっかりと緊張していたようです。それでも朝の草むしりに率先して参加してくれたり、明るい挨拶をしていたりさすが上小出身だなと思いました。

校長先生とのお話の中では、小学校時代の楽しかった思い出として「委員会活動や」「児童会の活動」などを挙げていたそうです。今も続いている委員会活動の基礎を作ってくれた先輩方でもあります。

授業中や休み時間には、担当の学年の小学生と様々なかかわりを持ってくれました。小学生もすぐに慣れて、みんな楽しい時間を過ごすことができました。放課後には、器楽部の当時の部長さんが練習を手伝ってくれる場面もありました。明日も職場体験は続きます。また、中学生にしかできないたくさんのことを伝えて欲しいです。

いい歯になろう

11月8日は「いい歯の日」です。そこに向けて、自分の歯や口の健康状態を理解して健康の保持増進ができるために歯科検診を行いました。今回も、西町歯科医院の吉田豊先生に診ていただきました。4月の1回目の健診よりも全体的に虫歯、歯肉、歯垢の様子が改善していました。これからも歯磨きやフッ化物洗口を行って歯や口の健康に気を付けていきたいです。

おいしいカボチャ(3年生)

総合的な学習の時間に、カボチャを使ったお菓子作りを行いました。メニューは蒸しパンとクッキーです。事前に収穫して下準備しておいたカボチャと、ホットケーキミックス粉などの材料を混ぜて生地を作りました。蒸しパンは蒸し器で蒸すだけですが、クッキーはそれぞれ考えて形にしていました。指だけではなく、竹串や爪楊枝を使って自分の思い描いた形にしていました。オーブンで焼き始めると、「いいにおいがしてきた」「プクッとふくらんできたよ」と、耐熱ガラス越しに盛り上がっていました。

給食の後食べてみると、それはそれはおいしいお菓子になっておりました。3年生、大成功。

スピーキングクエスト(5年生)

外国語の学習では、「スピーキングクエスト」というものに挑戦しています。タブレット端末を使って、AIと会話をしながら英語での発信力を高めています。ヘッドセットをしながら真剣に取り組んでいるので、次第に力も付いてきています。少しでも英語で会話ができるようになると、自信もついてきますね。

汚れも落ちて、爽やかな香り(6年生)

8日(金)に、6年生は家庭科で洗濯の実習を行いました。運動着や、ビブスを洗濯しました。洗いあがりは洗剤の香りがかすかにして、体操着は真っ白になっていました。手洗いでも綺麗になるということが実感できました。

乾かすのは物干し竿ではなく、ジャングルジムに干しました。するとどうでしょう。ジャングルジムは現代アートの作品のようになりました。家庭科なのに、図工をやっているような錯覚に陥りました。教科書で学んだ知識を実践することで、子どもたちは多くのことを身に付けることができています。

楽しい稲刈り(5年生)

1学期から育ててきたバケツ稲も、いよいよ稲刈りの日を迎えました。近頃はスズメも食べに来ていたので、収穫時期なのは間違いありません。本日はJAふくしま未来の田辺さんに教えていただきながら、稲刈りと脱穀の作業を行いました。稲刈り鎌や脱穀の機会を使うのが初めての子がほとんどでしたが、みんな積極的に体験していました。

後日、お米に精米して持ってきてくれるそうです。また、残ったわらで縄もじりをする予定です。少し汚れてしまったお米も動物のえさになるそうで、捨てるところのない植物だということも教えていただきました。総合学習や社会科、理科の大好きな5年生、次の体験は何になるのでしょうね。

団結、達成感(6年生)

7日(木)には、県教育庁義務教育課指導主事の肥沼志帆先生をお迎えして、特別活動研究部会相馬大会事前授業研究会が行われました。

さて、6年生は、小学校生活最後の学習発表会を、自分たちの手で作り上げていこうとしています。ベースとなる劇は決まりましたが、そのテーマを表すための「団結」「達成感」を具体的に何で表すのかで悩んでいました。そこで開かれたのが今回の学級活動です。たくさんの参観者がいたので、はじめは緊張していたようですが、次第に話合いもスムーズにできていました。最後には何とか折り合いもつき、まとめることができました。

この授業は、22日に行われる県大会のオンライン研究会で見ていただきます。

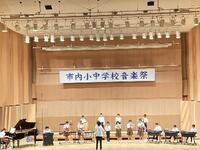

上小っ子、大舞台に立つ

鹿島区の音楽祭でした。昨年度は開催できなかったので、子どもたちも気合も倍以上です。

5年生の合奏『虹』は、練習の成果を発揮して上手に演奏できました。各パートの見せ場もうまくいき、全員で合わせる部分も最高でした。器楽部も、大きなホールに素敵な音楽を奏でてきました。みんな、今までで1番楽しく演奏できました。練習で培った自信が、子どもたちに「音」を「楽」しませてくれました。

クラスの、部活の絆が深まる最高の音楽祭になりました。後日「みなみそうまチャンネル」で放送するので、楽しみにしていてください。

勝利の栄光を、君に!

全校生で久しぶりに集まれたので、なかなか出来なかった表彰を行いました。読書感想文、市民大会陸上競技の部、理科作品展です。みんな頑張りました。

音楽祭壮行会が行われる

いよいよ明日は、鹿島区の音楽祭です。本日は、参加しない児童が中心となって壮行会を行いました。

昼休みに全員が体育館に集合すると、壮行会のスタートです。6年生の軽快な司会のもとに、校長先生のお話や5年生と器楽部代表からの意気込み発表がありました。

ついに演奏披露の時間が来ました。「緊張してきた」と話していた5年生の女子も、音楽が始まると冷静に練習の成果を出して演奏していました。演奏曲は菅田将暉さんの『虹』でしたが、上小の5年生にしか奏でられない「虹」を演奏で表現していました。器楽部は安定の素晴らしさ、迫力の演奏でした。『10人のインディアン』『エンターテイナー』『彼こそは海賊』と次第に会場を盛り上げていきました。

明日は心地よい緊張感と、ハーモニーを奏でた達成感を味わってほしいです。

1年生もリモート授業

Googlemeetを使って1年生もリモート授業を行いました。空いている教室に散らばって学級活動に挑戦しました。

マイクのミュートなどがうまくいかずに、ハウリングしてしまうこともありましたが、次第に慣れてきて、きちんと話合うことができました。ICT機器を使いこなす1年生、素晴らしいですね。

衣替え

10月1日は衣替えです。多くの子どもたちが制服を着てきました。なんとなく暑い日が続いていますが、生活科で捕ってくる昆虫はいつの間にか秋の虫になっています。

コロナウィルスも、少しだけ落ち着きが見られるようになりました。少しでも例年のように、「食欲の秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」を体験できることを願います。

※写真は制服を着て練習する器楽部の皆さんです。

大きくなり続けるシャボン玉(クラブ活動)

本日のわくわくクラブの活動は、シャボン玉でした。お湯に砂糖を溶かし、そこに洗剤を入れてシャボン液を作りました。液ができればいよいよシャボン玉をふくらませます。最初はストローでやりました。すると小さなシャボン玉がたくさんできました。次にペットボトルの底を切り取ったものでやってみました。すると、ストローとは比べ物にならないくらいの大きさのシャボン玉になりました。それを見たらみんなの好奇心が黙っていません。理科室中をシャボン液で濡らして、次々とシャボン玉作りをしていました。

当初の目標はシャボン玉の中に人が入ることでした。今日の実験を生かして次回は目標を達成できるといいですね。

音楽祭に向けて(器楽部)

来週の10/5は鹿島区の音楽祭です。5年生と共に器楽部の25名も毎日の練習に励んでいます。月曜日には壮行会も開かれるので、いよいよ人前での演奏になります。ここ数日はパート練習ではなく、体育館での全体練習をしています。

曲目は、「10人のインディアン」「エンターティナー」そして「彼こそが海賊」の3曲です。初めは体育館の広さに音が広がりませんでしたが、一人一人が気持ちを込めた結果、ハーモニーが響くようになりました。音楽を奏でる楽しさを日々感じているようです。

人にやさしく(6年生)

総合的な学習の時間に、かみまの保育園のみなさんと交流しました。今週土曜日に運動会を控えている園児の練習の補助に行きました。

保育園の先生方からは、お父さんやお母さんの代わりの役目を頼まれました。綱引きや玉入れの手伝いをしたり、一緒に競技に参加したり、優しくお世話をしていました。自分たちと違う世代の方々との交流は相手のことを考えながら活動することになるので、大変貴重な体験になります。今日も小さな子ども達から、たくさんのことを学ぶことができました。上小のみんなは、素敵な地域の中でまっすぐに育っています。

スーパーマーケット探検隊(3年生)

3年生7名が、フレスコキクチ鹿島店さんへその秘密を探るために探検に出かけました。いつも買い物に来ているお店ですが、秘密を探らなければならないので緊張感が違います。店内をいつもとは違う目でしっかりと観察した後は、いよいよ未知の世界、バックヤードに突入です。初めて訪れた世界は、スーパーマーケットの心臓部でした。そこでは、いろいろな工夫を見つけることができました。

秘密を見つけた後は、お買い物体験です。お家の方に頼まれた物を、きちんと品定めをしていました。代金も自動支払機でしっかりと支払えました。今回の見学を通してお店の仕組みや働いている方々の気持ちがよくわかりました。また、これまでとは違った目線を持つことができました。フレスコキクチ鹿島店のみなさま、ありがとうございました。

ダムと焼却工場へ見学学習(4年生)

社会科の学習で、真野ダムとクリーン原町センターに見学に行きました。教室を飛び出して実際に見学することは、教科書だけでは学べないものも実感できます。

はじめに行った真野ダムでは、治水や農業用水として自分たちの生活に役立っていることを教えていただきました。大きな台風が来ても川の洪水を防いでくれていることが分かりました。ダムカードもおみやげとしていただき、ダムを今まで以上に身近に感じることができました。

次に訪れたクリーン原町センターでは、コロナの関係ですべてを見学することは出来ませんでしたが、見学できた場所を通して自分たちの生活に役立っている仕事を実感することができました。町をきれいに保ってくれている仕事の大切さが理解できたようです。これからもドンドン見学に行きたいと思います。

〒979-2451

福島県南相馬市鹿島区浮田字一丁田81

TEL 0244-47-2226

FAX 0244-47-2279

mail : kamimano-e@fcs.ed.jp