出来事

大甕小学校のひとコマ(10月20日)

▼今日の給食です。※南相馬市食材活用デー「のまたん献立の日」、「日本型食生活の日」

今日の献立は「くりごはん」「牛乳」「ちぐさむし(乳卵)」「こうみあえ」「とんじる」でした。

今日のひとくちメモです。【里芋】

南相馬市産の食材は「里芋」です。里芋の旬は秋から冬にかけてです。寒い時期に食べる温かい汁物やおでんの里芋はとてもおいしい味わいです。里芋のおいしさの秘密は、ねっとりとしたぬめりにあります。このぬめりには、免疫力を高め、病気から体を守る働きがあります。また今日は、「日本型食生活の日の献立」です。主食は秋の味覚を代表するホクホクの「栗」をつかった「栗ごはん」です。秋はおいし食べ物がたくさん収穫される季節です。実りの秋を、バランスのよい食事を食べて楽しみたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(10月19日)※「理科作品巡回展示」「学習発表会 係児童打合せ」

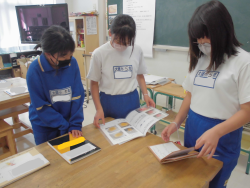

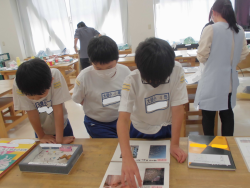

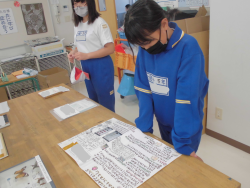

▼令和4年度理科作品展における入賞作品の巡回展示の様子です。

本日昼休みの時間を利用して、理科作品の巡回展示を行いました。子どもたちは、興味のある作品を鑑賞するとともに、その作品のよさを見つけていました。

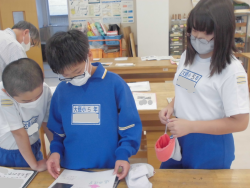

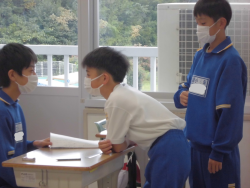

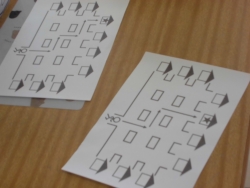

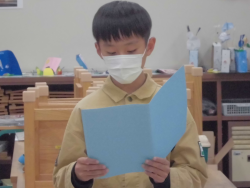

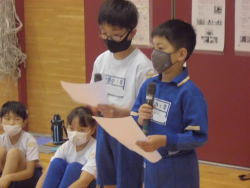

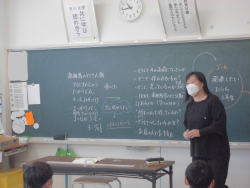

▼学習発表会に向けた係児童打合せの様子です。

5・6年生児童12名が係(放送・舞台)打合せを行いました。放送係(2名)は、アナウンス原稿の内容を確認するとともに実際に声に出してを練習をしていました。また舞台係(10名)は、準備物を確認するとともに、配置の仕方を練習していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「タンメン(卵)」「牛乳」「とうふのサラダ」「手作りラクピスゼリー(乳)」でした。

今日のひとくちメモです。【ラクピスゼリー】

「ラクピス」は、福島県立相馬農業高等学校の生徒さんが授業(実習)で作ったオリジナルの乳酸菌飲料です。ラクピスは、牛乳と乳酸菌を原料に作られた発行食品です。乳酸菌は、腸内環境を整え、体の免疫力を高める働きをします。ラクピスは水で割って飲む飲み物ですが、給食ではラクピスをアレンジして、デザートのゼリーにしました。「ラクピスゼリー」は、1学期に行った「食に関する意識調査」のアンケート結果から、リクエストが多かったメニューの一つです。

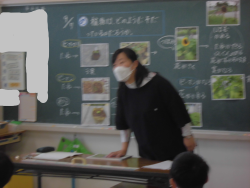

大甕小学校のひとコマ(10月18日)※「バケツ稲収穫作業(5年)」を含む。

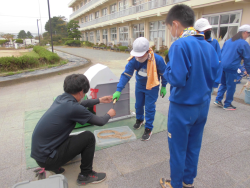

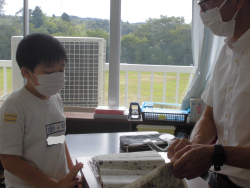

▼第5学年の学習の様子です。※JA職員の方を講師の先生とした収穫作業

社会科「わたしたちの生活と食料生産(米づくりのさかんな地域)」

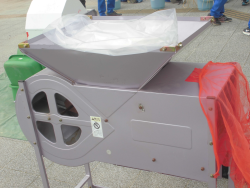

「バケツ稲の収穫作業を通して、米づくりについて理解を深めること <10月17日(月)5校時>」をテーマに体験学習をしていました。子どもたちは、稲刈り・脱穀・選別(唐箕:とうみの使用)等、それぞれの作業を体験しました。家族が食卓を囲むまでを想像しながら、米づくりの大変さ・工夫点・努力点について、理解を深めていました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「器械・器具を使った運動遊び(固定施設:鉄棒)」

「鉄棒を使って、いろいろな動き、遊びをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは“ぶたのまるやき”の姿勢から、チーム対抗戦のじゃんけん遊びを楽しんでいました。

▼第1学年の学習の様子です。※「アサガオの種取り」を含む。

行事「学習発表会練習」

「言葉(個人や全体)や動きをよりよくすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、“こんな姿をみてほしいなあ”という思いで、精一杯練習を重ねていました。

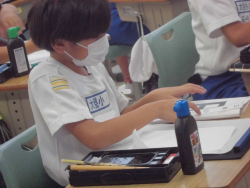

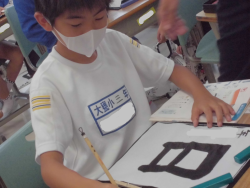

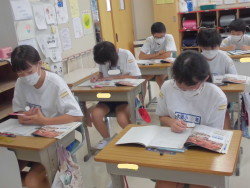

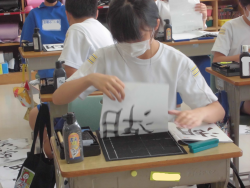

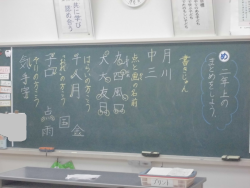

▼第6学年の学習の様子です。

国語科(書写)「漢字の組み立て(毛筆)」

「3つの部分の組み立て方を考えて書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、“湖”とは異なる3つの部分をもつ“街”の文字に挑戦していました。

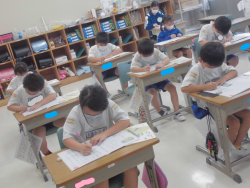

▼第4学年の学習の様子です。

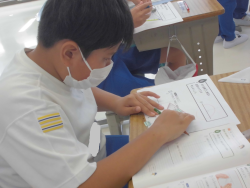

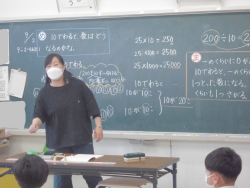

算数科「式と計算」

「( )を使って1つの式にすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「+-×÷」が混じった計算では、( )がなくても、「×÷」計算をひとまとまりと見て、先に計算することも覚えていました。

▼第3学年の業間の様子です。

第3学年一部男子(紅帽子を着用)対 5年生一部男子(白帽子を着用)でサッカーを行っていました。ゴールをねらったり防いだり、パスをしたり防いだりしながら、ゲームを楽しんでいました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「てづくりハンバーグ(麦)」「かんてんサラダ」「トマトとたまごのちゅうかスープ(卵)」でした。

今日のひとくちメモです。【ふくしま健康応援メニューの給食】

本日は、福島県食育応援企業と県が連携して、健康づくりを応援するオリジナルメニューの給食です。その応援メニューは「トマトとたまごの中華スープ」です。食べ物クイズです。トマトには、旨味を感じる成分がたくさん含まれています。トマトと同じ旨味成分を多く含む食べ物は次のうちどれでしょうか?1番「セロリ」2番「りんご」3番「昆布」 正解は3番「昆布」です。トマトには昆布と同じ「グルタミン酸」という旨味成分が多く含まれています。昆布は、給食では“出汁(だし)”をとるためによく使われています。出汁は旨味です。この旨味を引き出すことで、塩分も控えることができます。今日のスープの味も格別なものでした。

大甕小学校のひとコマ(10月17日)※「第3回業間マラソン」を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

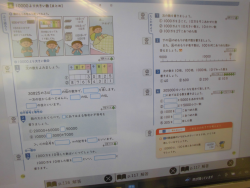

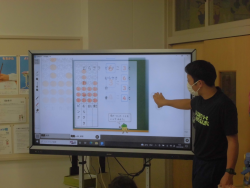

音楽科「くりかえしを見つけよう(おまつりの音楽)」

「繰り返しを使って音楽をつくること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、例示されているリズム打ちを確認しながら、提示された組み合わせのリズム打ちに挑戦していました。

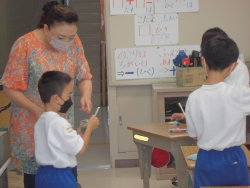

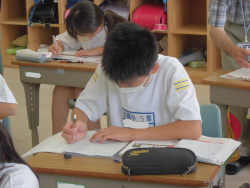

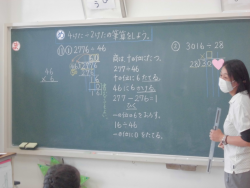

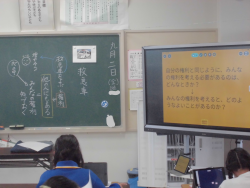

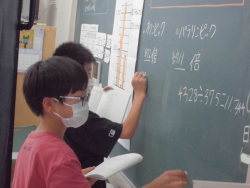

▼第3学年の学習の様子です。

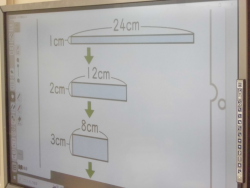

算数科「かけ算の筆算」

「これまでに学習した筆算のやり方で、3けたの数の計算ができるかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、例)253×3の計算を筆算で順序よく行いながら、これまでの学習内容を生かして計算できることを確認していました。

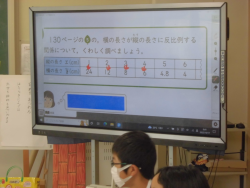

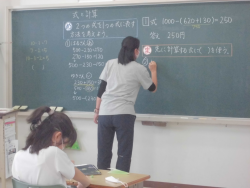

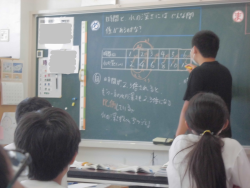

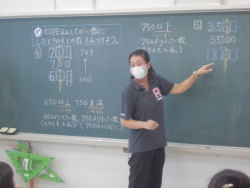

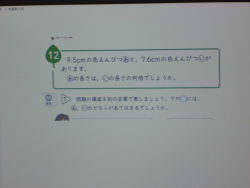

▼第4学年の学習の様子です。

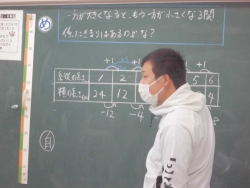

算数科「式と計算」

「2つの式を1つの式に表す方法を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、問題文から解決できることを順に式に表して2つの式をつくり、その後、最初に計算する( )を使って1つの式に表していました。

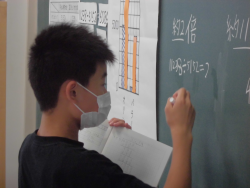

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「比例と反比例」

「反比例の関係を、“決まった数”を使って式に表せるかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、比例の関係を表す式を想起しながら、2つの数量を表すXとY、決まった数(定数)の関係を見つけ出して式に表していました。

▼第1学年の学習の様子です。

行事「学習発表会練習」

「先週までの練習の復習と、音楽や言葉を合図とする動きを覚えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、提示された動きのタイミングを覚えようと、何度も練習を重ねていました。

▼第5学年の学習の様子です。

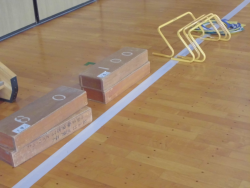

体育科「陸上運動(ハードル走)」

「ハードル間をリズムよく走り、ハードルをまたぎ超すこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分の現在の力(動き)を確かめながら、よりよい動きになるように挑戦を繰り返していました。

▼業間マラソンの様子です。

第3回目の業間マラソンを行いました。自分の走りのペースをつかみ始めたり、少しずつ楽に走り続けられるようになってきたりしています。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「えひめけんさん まだいのフライ(麦)」「もやしのゆかりあえ」「にしめ」でした。

今日のひとくちメモです。【煮しめ】

「煮しめ」は日本の伝統的な家庭料理です。煮汁が残らないように時間をかけてじっくり煮ることから「煮しめ」と言われるようになりました。煮しめに使われる具材は、地域や季節によって様々です。今日の煮しめには、肉・野菜・いも・昆布・魚の加工品等が使用されていますので、炭水化物・たんぱく質・ビタミン・ミネラルを丸ごと体に取り入れることができます。秋野菜のだいこん、ごぼうのおいしさを楽しみながら食べることができました。さらに、今日のメニューの「真鯛のフライ」は、10月7日提供の「伊達鶏のチーズ焼き」に続き、コロナの影響で出荷が停滞した国産食材を応援する事業から、無償で給食に提供していただいた食材です。感謝の気持ちを持ち続けたいものです。

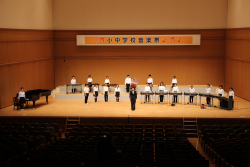

大甕小学校のひとコマ(10月14日)※「原町区・小高区合同小中学校音楽祭(5年)」

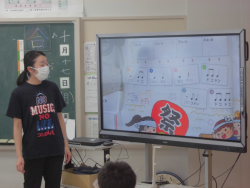

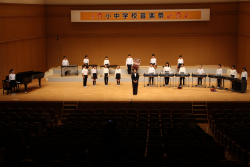

▼令和4年度原町区・小高区小中学校音楽祭の様子です。

第1部小学校演奏、第2部中学校演奏の流れ、及び、児童生徒の相互鑑賞という形態で開催されました。子どもたちは、これまでの練習の成果を発揮し、壮行会(激励会)時と比べると、さらに洗練された演奏を会場に響かせていました。演奏終了後には、ほっとした表情が見られ、達成感や充実感、満足感を抱いていました。鑑賞の場面では、各小学校・各中学校の演奏に聴き入り、それぞれの演奏のよさにふれていました。学習発表会当日、会場(大甕小学校体育館)でどうぞ御観覧ください。

▼今日の給食です。

※音楽祭実施のため弁当日(1・2・3・4・6年)。ただし、学級閉鎖日の分として4年生のみ給食。

今日の献立は「こくとうコッペパン」「牛乳」「げんきサラダ」「ハヤシシチュー(麦乳)「ひとくちなしゼリー」でした。

今日のひとくちメモです。【のまたん献立の日】

南相馬市食材活用デー「のまたん献立の日」です。南相馬市産の食材は、元気サラダの「キャベツ」と「きゅうり」です。「キャベツ」は世界で最も古い野菜の一つです。日本では、大根の次に収穫量が多い野菜です。キャベツが育つ適温は15度から20度で、涼しい気候のもとで育ちます。キャベツは収穫される時期によって、それぞれ歯ごたえや味に特徴があります。秋に収穫されるキャベツは、葉が柔らかく厚みもあり、生で食べても加熱して食べてもおいしいのが特徴です。南相馬市産の「キャベツ」と「きゅうり」で作った「元気サラダ」は、味も、そして、シャキシャキの歯ごたえも格別なものでした。

大甕小学校のひとコマ(10月13日)※「音楽指導(3年)」を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動き:持久走)」

「自分のペースを見つけて走り続けること」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分の走りを振り返ったり、友達のペースを参考にしたりしながら、どのように走るかを考えていました。

▼第4学年の学習の様子です。

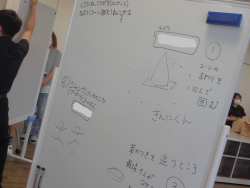

図画工作科「ここにいたい(造形遊び)」

「段ボールを使って、居心地のよい空間をつくること」をテーマに活動していました。子どもたちは、グループの仲間とアイディアを出し合ったり、相談・確認し合ったりしながら、オリジナルの空間をつくり上げていました。

▼第1学年の学習の様子です。

行事「学習発表会練習」

「劇の台詞(せりふ)や動きを確認すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分の役を演じることができるよう、説明や助言を聞きながら練習をしていました。

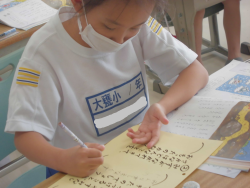

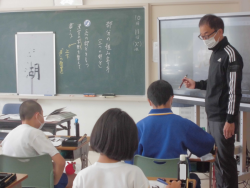

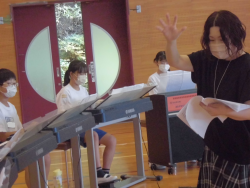

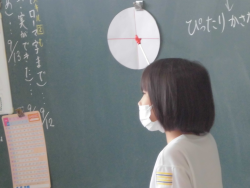

▼第3学年の学習の様子です。※「講師の先生による音楽指導」

音楽科「音の高さやせんりつのとくちょうなどをかんじとろう」

「旋律や歌詞の雰囲気を感じ取りながら歌うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、講師の先生の助言を受けながら、“柔らかな声・響きで表現する”ことを目指していました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「比例と反比例」

「比例の学習を想起し、比較しながら反比例について知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、比例の関係を基に、表に示されている数値から新たな関係(反比例)を見つけ出していました。

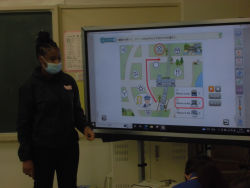

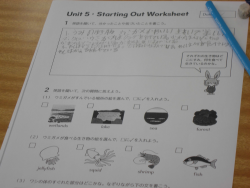

▼第5学年の学習の様子です。

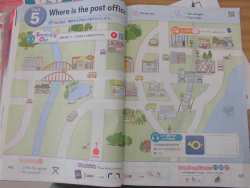

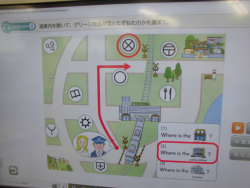

外国語科「Where is the post office? 」

「これまでの学習に“どれだけ進む”を加えて、道案内すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、前後左右の表現に、例)一区画分(ワンブロック)を加えて、進み方を相手に伝えていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「さけのはなかごやき(乳)」「きりこんぶのいために」「じゃがいもとえのきのみそしる」でした。

今日のひとくちメモです。【秋の味覚(鮭)】

10月も半ばに入ります。夏の疲れもとれ食欲が戻ってくる頃、味覚の秋の到来です。実りの秋と言われるように、おいしい食べ物が出回る時期、南相馬の真野川や新田川、太田川、小高川等の川にも、鮭が上ってくる季節です。海から川へと上ってくる秋の鮭は、1年のうちで最も脂がのっていておいしく「あきあじ」とも呼ばれます。今日の主菜は南相馬の鮭ではありませんが、調理員の皆さんが、アルミカップに鮭をのせ、カラフルピーマンとマヨネーズソースとチーズをかけ、さらに、スチームコンベクションで焼き上げた「鮭の花かご焼き」です。おいしさも格別でしたね。

大甕小学校のひとコマ(10月12日)

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動き:持久走)、走・跳の運動(小型ハードル走)」

「いろいろな動きや運動に挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、今の自分の力(できばえ)を確かながら、次の段階の活動の“めあて”を考えていました。

▼第1学年の学習の様子です。

行事「学習発表会練習」

「体育館の舞台(ステージ)を使った練習を重ねること」をテーマに活動していました。子どもたちは、発表の流れを確認したり、演技する位置を確認したりしていました。

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「お話を読んで、しょうかいしょう 等」

「物語を発表するための練習を重ねること」をテーマに活動していました。子どもたちは、発表の様子を録画した後に、発表の仕方(よかった点、さらによくしたい点)等について振り返っていました。

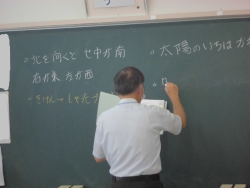

▼第3学年の学習の様子です。

理科「太陽とかげを調べよう」

「単元のまとめをすること、次の学習の見通しをもつこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、前時に行ったワークテストの結果を確認するとともに、答えの解説(説明)を聞きながら、学習のまとめをしていました。また、これからの学習単元「太陽と光を調べよう」についても見通しをもっていました。

▼第5学年の学習の様子です。

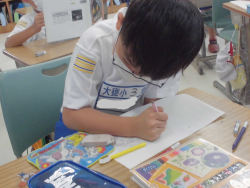

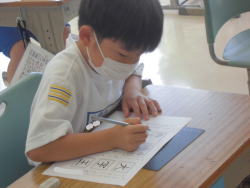

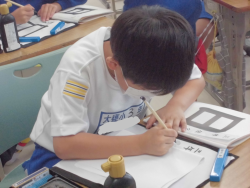

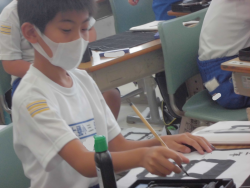

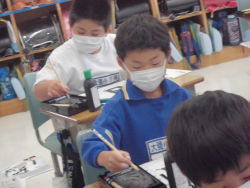

国語科(書写)「文字の配列(毛筆:道)」

「部分の組み立て方(にょう)に気を付けながら書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、「にょう」の右はらいが、中の部分より右側に出るように書いていました。

▼第6学年の学習の様子です。

学級活動「学習発表会に向けて」

「学習発表会に向けて準備を進めること」をテーマに活動していました。子どもたちは、役割を確認したり、演技に使用する物を作ったりしていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「カレーうどん(麦乳)」「牛乳」「こんにゃくサラダ」「きょほう2個」でした。

今日のひとくちメモです。【ぶどう】

「ぶどう」は、夏から秋の時期が旬の果物です。ぶどうには、たくさんの種類があり、世界には1万種類以上のぶどうがあると言われています。外国では生のまま食べるより、ワインの原料として多く栽培されています。日本では60種類近くのぶどうが栽培されていますが、その中でも、最も多く作られているのが「巨峰」です。巨峰は、今から約80年前に誕生したぶどうですが、大粒で果肉の甘味が強く、今でも人気がある品種です。ぶどうには、吸収されやすい糖質“ブドウ糖”が多く含まれているので、疲労回復の効果があります。これからも旬の果物を味わっていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(10月11日)※「音楽指導」含む。

▼第2学年の学習の様子です。

生活科「野さいのようすをつたえ合おう 野さいをしゅうかくしよう」

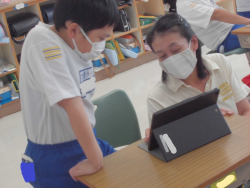

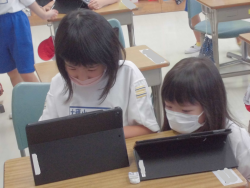

「夏の頃と今の時期の、野菜の様子を比べること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、タブレット端末で写真撮影をして、その後教室で、夏の頃の写真と比べながら、違いを見つけ出していました。

▼第1学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:たすけずにはいられないこころ 教材名:わきだしたみず」

「友達のために、または、みんなのために手助けになること考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、自分の生活を振り返るとともに、資料の中の出来事から、人のためになることについて考えを出し合っていました。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「太陽とかげを調べよう」

「単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、理解度を確認するために、ワークテストの問題解決に挑戦していました。解答の見直し終了後は、すき間時間を利用して活動していました。

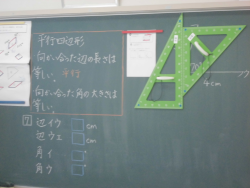

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「垂直、平行と四角形」

「単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書のまとめ問題や、ワークシートの問題を基に、垂直や平行の定義や性質を確認したり、、関係性を見つけたり、直線や図形をかいたりすることに挑戦していました。

▼第6学年の学習の様子です。

国語科(書写)「漢字の組み立て(毛筆:湖)」

「3つの部分をもつ漢字の字形を整えて書くこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、手本で字形を確認した後に、一画一画丁寧に練習していました。

▼第5学年の学習の様子です。※「講師の先生による音楽指導」

音楽科「音の重なり、いろいろな音色、和音の移り変わり、曲想の変化を感じ取ろう」

「よりよい合奏(音楽づくり)を目指すこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、テンポが変わる部分について助言を受けながら、繰り返し練習していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ぶたキムチどん」「牛乳」「だいこんとじゃこのごまドレあえ(乳)」「なすのみそしる」でした。

今日のひとくちメモです。【キムチ】

「キムチ」は、韓国の伝統的な漬物です。キムチが日本の漬物と異なるところは、唐辛子等の香辛料をたくさん加えて漬け込むところです。キムチには唐辛子が欠かせません。唐辛子には「カプサイシン」という辛み成分が含まれています。このカプサイシンが胃や腸を刺激して食欲をアップさせてくれたり、食べ物の消化をよくしてくれたりします。食欲アップ、かつ、疲れを取り除いてくれるビタミンB1がたくさん含まれている「豚キムチ丼」です。食事メニューに取り入れてみたい一品ですね。

大甕小学校のひとコマ(10月7日)※「特設ふるさとクラブ結団式(法螺貝演奏)」「業間マラソン開始」

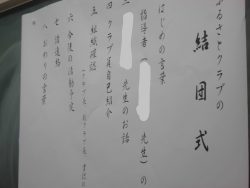

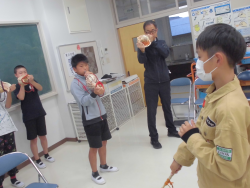

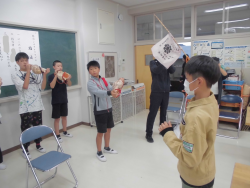

▼特設ふるさとクラブ(法螺貝演奏)結団式の様子です。

コロナ禍の状況により、令和2・3年度において、指導の先生をお招きしての活動を休止していました。この間、雨天時の昼休み時間等に子どもたちは自主練習を重ねてきたところです。状況も落ち着きを見せていることから、昨日10月6日(木)相馬野馬追祭:螺役経験者の先生をお招きして結団式を行い、その後、第1回練習として御指導いただきました。10月中には第2・3・4回練習(木曜日16:00~16:30)を予定しています。

結団式の流れは次のとおりです。(1)指導者の紹介(2)指導者のお話(3)クラブ員自己紹介(4)組織確認とクラブ長挨拶(5)今後の活動予定・諸連絡

今後の活動(練習や発表を含む)やクラブ員の募集等、詳細については、コロナ禍の状況に応じて検討を重ねていきます。

▼業間マラソンの様子です。

秋季の体力つくりを含め、11月10日(木)開催予定の校内持久走大会に向けて、業間マラソンを開始しました。11月7日(月)までの期間内、月・金曜日に継続して行います。子どもたちは、約5分間で、それぞれの周回コースを何周分走れるのか(走るのか)、自分の力を確かめていました。

▼今日の給食です。<目の愛護DAY献立>

今日の献立は「コッペパン」「牛乳」「いちごジャム」「だてどりささみのチーズやき(乳)」「やさいたっぷりスープ」「ブルーベリーゼリー」でした。

今日のひとくちメモです。【目の愛護デー献立】

来週月曜日10月10日は「目の愛護デー」です。目によい食べ物として、色の濃い野菜「緑黄色野菜」が挙げられます。今日の給食には、緑黄色野菜の仲間のにんじんとほうれん草、パセリが使われています。緑黄色野菜に含まれる「カロテン」は、体の中で「ビタミンA」になります。ビタミンAは、目や皮膚の粘膜の健康を保つのに大切な栄養素です。また、ゼリーの「ブルーベリー」の紫色は「アントシアニン」という色素で、目の疲れを和らげたり、視力低下を予防してくれます。目の健康のためには食事から栄養を補うとともに、早めに就寝し、疲れた目をゆっくりと休めたいものですね。

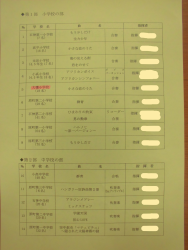

大甕小学校のひとコマ(10月6日)※「5年音楽祭壮行会(激励会)」

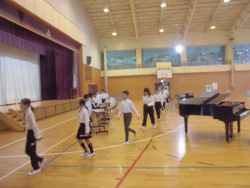

▼音楽祭壮行会(激励会)の様子です。

令和4年度南相馬市原町区・小高区合同小中学校音楽祭に向けて、4年生運営による壮行会(激励会)を実施しました。

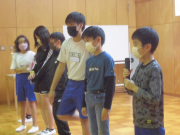

流れは次のとおりです。「校長先生の話」「励ましの言葉(4年生代表)」「曲の紹介(5年生代表)と演奏」「お礼の言葉(5年生代表)」

5年生は今日までの練習のまとめとして精一杯演奏し、つくり上げた音楽を体育館内に響かせていました。1~4年生は自分たちの演奏発表の日を思い浮かべながら、また、6年生は昨年度の自分たちの姿を思い浮かべながら、生演奏を鑑賞しました。

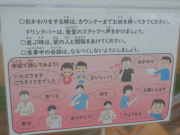

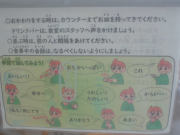

※音楽祭当日は、各小中学校における合奏・合唱にかかわらず、入場~演奏発表~退場の際にマスクの着用はありません。

次のような対策を講じて、本日も同様の形式で行いました。〇発表者同士の距離や間隔を空ける 〇待機・移動の際、不要は話はしない、向かい合わない 〇鑑賞者との距離を十分に確保する 〇業間に短時間で行う 〇十分に換気を行う

緊張の表情や、演奏に集中している表情、終了後の安堵の表情、音楽祭での発表意欲が高まった表情、代表者のマスクを通さない生声等、久しぶりに味わう、かつ、新鮮な感覚でした。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「たいのしおやき」「きりぼしだいこんサラダ」「なまあげのみそしる」でした。

今日のひとくちメモです。【麦ごはん、鯛の塩焼き】

「麦ごはん」:10月から給食のごはんには“麦”が登場(月曜日と木曜日の週2回)します。 麦には、白いお米には不足している栄養が含まれています。そのため、ごはんを炊く時に麦を混ぜると栄養がアップします。その栄養はビタミンB1です。麦の黒い溝の部分に多く含まれています。他にも、食物繊維が多く含まれています。そのため、麦ごはんには、お腹の調子をよくしてくれる働きもあります。

「鯛の塩焼き」:本日の給食で使用されている「鯛」は、真鯛の養殖日本一を誇る愛媛県の生産者の方から御提供いただきました。引き続き感謝の気持ちをもちながら、おいしく食事をしたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(10月5日)※「町探検(2年)出発前」

▼第2学年の学習(町探検 出発前)の様子です。

生活科「もっとなかよし まちたんけん」

「グループで協力しながら、町探検をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、グループの計画に沿って、小学校周辺の事業所等を訪問し、知りたいことを見たり聞いたりしていました。

御協力くださいました事業所等の皆様、大変ありがとうございました。

<事業所等> むぎのめスクール様、エポック美容室様、トヨタカローラいわき原町店様、ENEOS(株)猪狩商店 原町南SS様、ヤマト運輸 原町中央センター様、セブンイレブン原町大甕店様

また、子どもたちの活動の安全確保のために、引率ボランティアとして御協力くださいました 7名の保護者の皆様、大変ありがとうございました。

▼昼休み時間(校庭)の様子です。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょうゆラーメン」「牛乳」「てづくりはるまき(麦)」「キャベツときゅうりのレモンづけ」でした。

今日のひとくちメモです。【手づくり春巻き】

具をつくり、皮1枚1枚をはがして1つずつ具を包み、油で揚げた手づくり春巻きです。調理員の皆さんが、おいしいと喜んで食べてくれることを思いながら一生懸命つくってくださいました。感謝の気持ちをもちながら、キャベツときゅうりのレモン漬けも一緒に食べて、バランスのよいおいしい給食を味わいました。

大甕小学校のひとコマ(10月4日)※「音楽指導(5年)」を含む。

▼第5学年の学習の様子です。※「講師の先生による音楽指導」

音楽科「いろいろな音色、和音の移り変わり、曲想の変化を感じ取ろう」

「これまでの練習の成果を生かして、よりよい合奏をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、リズムに気を付けながら、しっかりと音を出すこと、パート内で息を合わせること等を目指していました。

▼第1学年の学習の様子です。

音楽科「どれみとなかよくなろう(ひのまる)」

「鍵盤ハーモニカの演奏を楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、指示された箇所(小節)の音を、リズムに乗ってはっきりと出すことを目指していました。

▼第2学年の学習の様子です。

図画工作科「ふしぎなたまご(絵画)」

「作品の仕上げと、紹介カードの記入をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、納得いくように手を加えたり、相手に伝わるように紹介文を書いていました。

▼第6学年の学習の様子です。

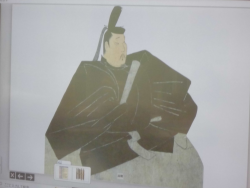

社会科「戦国の世から天下統一へ」

「年表や資料の情報から、学習問題をつくること」をテーマに学習していました。子どもたちは、人物や建造物、出来事等に着目して、調べたり話し合ったりしていました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「垂直、平行と四角形」

「平行四辺形の意味(定義)や性質を知り、そのかき方を覚えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、三角定規を使いながら、平行な直線を2組かいて、平行四辺形を作図していました。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「太陽とかげを調べよう」

「太陽の動きと、かげのでき方の関係についてまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、時間が経つ(太陽が動く)と、かげの向きも変わること等をまとめていました。

大甕小学校のひとコマ(10月3日)※「調理実習(5年)」

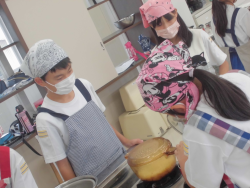

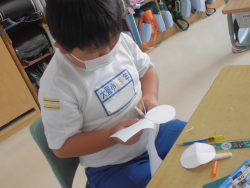

▼第5学年の学習の様子です。

家庭科「食べて元気!ご飯とみそ汁」

「日常の食事の摂り方を考えて、調理すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、グループで役割分担をしながら調理を進めていました。それぞれの過程を動画で確認しながら活動する姿も見られました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「こくさんキャベツメンチカツ」「ごもくいりどうふ(卵)」「さつまいものみそしる」でした。

今日のひとくちメモです。【さつまいも】

秋が旬の「さつまいも」から食べ物クイズです。さつまいもは、次のどの部分を食べているのでしょうか?1番「葉っぱ」2番「茎(くき)」3番「根っこ」 正解は3番「根っこ」です。さつまいもは、じゃがいもと違う部分を食べています。ちなみに、じゃがいもは地下の茎の部分を食べています。さつまいもが甘いのは、エネルギーの源となる「デンプン」が、加熱によって「糖」に変わるからです。さつまいもは、おかずにもおやつにもなる優れた食べ物です。また、さつまいもは、カリウムや食物繊維も多く含んでいるので、お腹の環境を整える働きがあります。

大甕小学校のひとコマ(9月30日)

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょくパン」「牛乳」「なしジャム」「タンドリーチキン」「イタリアンサラダ」「オニオンスープ」でした。

今日のひとくちメモです。【イタリアンサラダ(ツナ)】

今日のイタリアンサラダには、魚の「ツナ」が入っています。ここで、食べ物クイズです。「ツナ」は何の魚でしょうか?次の3つの中から選びましょう。1番「あじ」2番「さんま」3番「まぐろ」 正解は3番「まぐろ」です。まぐろは英語で「Tuna(ツナ)」と言います。ツナは、サラダやお寿司、サンドウィッチ、おにぎり等、いろいろな料理に使われています。缶詰めになっていることが多く、長く保存できるので便利です。いつでもそのまま食べることができ、災害時にも役立ちます。

大甕小学校のひとコマ(9月29日)※「鑑賞教室(1~3年)出発前」を含む。

▼第1~3学年:鑑賞教室 <南相馬市民文化会館 ゆめはっと> 出発前の様子です。

公益財団法人南相馬市文化振興事業団による舞台芸術鑑賞教室事業

作品名:「オズの魔法使い」 出演:劇団夢団

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「垂直、平行と四角形」

「三角定規を使って、垂直な直線や平行な直線をかくこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、提示されている直線や点に沿って、2枚の三角定規を使いながら直線をかいていました。

▼第5学年の学習の様子です。

音楽科「音の重なりや音色、和音の移り変わり、曲想の変化を感じ取ろう」

「音楽祭や学習発表会に向けた練習を重ねること」をテーマに活動していました。子どもたちは、発表の流れを確認するとともに、よりよい演奏になるよう、助言を想起しながら繰り返し練習していました。

▼第6学年の学習の様子です。

道徳科「他者を思いやる心 三つの話し方」

「ロールプレイ(役割演技)をしながら、思いやりの心について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、三つの話し方を体験するとともに、その時の気持ちを振り返りながら、よりよいかかわり方(話し方)について考えていました。

▼今日の給食です。

※下学年:鑑賞教室を実施するため、第1・2・3・5・6学年は、予定どおりの弁当日としています。

※第4学年は、学級閉鎖のため提供できなかった欠食分を、本日の給食提供としています。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「マーボーどうふ」「キャベツのゆかりあえ」「ヨーグルト」でした。

今日のひとくちメモです。【食べ物クイズ】

さて、大豆を原料として作る発酵食品は、次の3つのうちどれでしょう? 1番「とうふ」 2番「みそ」3番「きな粉」 正解は2番「みそ」です。納豆やしょうゆも大豆を発酵させて作った食品です。発酵食品にはたくさんの種類があります。発酵食品は免疫力を高め、、お腹をはじめ体の健康を守る働きがあります。日本人は特にみそ・納豆等の大豆を原料とした発酵食品を食べて健康な体を作ってきました。今日の麻婆豆腐には、大豆から作った豆腐と、大豆を発酵させて作ったみそが入っています。

大甕小学校のひとコマ(9月28日)※「原町第三中学校生徒:職場体験」を含む。

▼第5学年の学習の様子です。※「初任者研修:授業研究(外国語科)」

外国語科「Where is post office?」

「道案内する時に、どのような英語を使えばよいのかを覚えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「前進する」「停止する」「右へ曲がる」「左へ曲がる」等の言い方を、声に出しながら覚えていました。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「ボール投げゲーム」

「チームに分かれて、ドッジボールを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、ルールの説明を聞いた後に、ゲームの楽しさを味わっていました。

▼第2学年の学習の様子です。

図画工作科「ふしぎなたまご(絵画)」

「作品を完成させること」をテーマに活動していました。子どもたちは、卵から見える世界や広がる世界、生まれる世界等の発想を、精一杯表現していました。

▼第3学年の学習の様子です。

学級活動「学習発表会に向けて」

「学習発表会に向けて、必要なことを相談すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、演技(演目)の内容や役割等を確認した後に、自身が挑戦したい役割を考えていました。

▼第4学年の学習の様子です。※「原町第三中学校生徒:職場体験」

道徳科「主題名:公正な態度で 教材名:良太のはんだん」

「物事にみんなで取り組む時に大切なことは何かを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、資料の中の出来事や自身の生活経験を基に、大切なことを考え、そして、その考えを交流し合っていました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「比例と反比例」

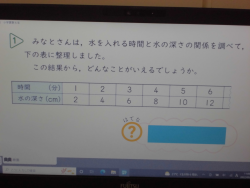

「時間と水の深さには、どんな関係があるかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、時間の変化に伴って変わる水の深さを示す表を基に、「右横へ」「左横へ」「下へ」「上へ」の見方を取り入れて、関係を探っていました。

▼今日の給食です。<かみかみ献立>

今日の献立は「おやこうどん」「牛乳」「ホタテのマリネ」「ぶどうゼリー」でした。

今日のひとくちメモです。【かむこと】

かむことのよさを表す言葉「ひみこのはがいーぜ」の4文字目「の」と5文字目「は」の話です。まず「の」は脳の発達です。かむことで脳の働きを活発にし、記憶力や集中力がつきます。次に「は」は歯の病気予防です。よくかむと唾液がたくさん出て、口の中をきれいにします。今日はかみかみ献立の日です。自分が何回かんでいるのか、意識的に数えてみるのもよさそうです。よくかんで食べた後には歯みがきもしっかりと行いたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月27日)※「原町第三中学校生徒:職場体験」「音楽指導(外部講師)」を含む。

▼第3学年の学習の様子です。

図画工作科「ふき上がる風にのせて(工作)」

「完成した作品の“紹介カード”を作成すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、作品の紹介をはじめ、工夫した点、見所等を書きまとめていました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動、器械・器具を使った運動遊び」

「いろいろな動きに挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、これまでに経験してきた動きに加えて、ミニハードルや箱等を利用した動きの説明をよく聞いていました。

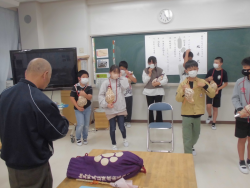

▼第1学年の学習の様子です。※「講師による音楽指導」

音楽科「どれみと なかよくなろう(どれみで あいさつ)」

「鍵盤ハーモニカの演奏の仕方を覚えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、講師の先生の助言(指の使い方やその動き、舌の使い方、音の出し方と止め方、リズムやテンポ等)を受けながら、演奏練習を重ねていました。

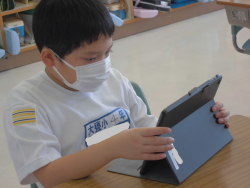

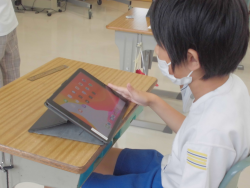

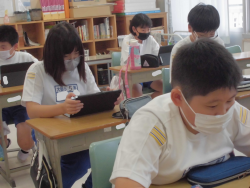

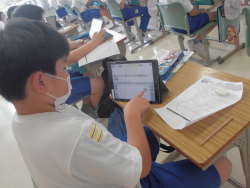

▼第4学年の学習の様子です。

総合的な学習の時間「タブレットの使い方に慣れよう」

「学習発表会の演技(演目)に関する資料を確認すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、タブレットを操作しながら、内容や役割等について情報を収集していました。その後、挑戦したい役割を決めていました。

▼第5学年の学習の様子です。※「原町第三中学校生徒:職場体験」

算数科「分数の大きさとたし算、ひき算」

「分数のたし算の方法を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでの学習(倍数)を生かしながら、「分母の大きさを揃える」「等しい分数に直す」「分母どうしを合わせる」等の考えをまとめていました。

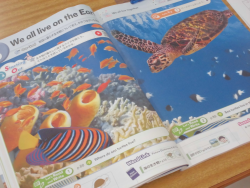

▼第6学年の学習の様子です。

外国語科「We all live on the Earth.」

「生き物に関するクイズのやり取りを聞くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、聞き取った内容をワークシートに書き込み、ぞの内容を全体で確認していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ホッケのからあげ」「のりあえ」「ピーマンとベーコンのみそカレースープ」でした。

今日のひとくちメモです。【ふくしま健康応援メニュー(ピーマンとベーコンのみそカレースープ)】

「ふくしま健康応援メニュー」とは、福島県と福島食育応援企業団が連携して、“健康づくり”を応援するオリジナルメニューです。今回は「ピーマンとベーコンのみそカレースープ」です。福島県民の食生活の課題は野菜不足と塩分の摂り過ぎと言われています。今日の給食では、ピーマンや玉ねぎ、人参、ベーコン、しめじを油で炒め、味付けはかつおだしの旨味スープに味噌を加え、カレー風味を効かせています。塩分少なめの具だくさんスープに仕上げられています。レシピは「食育だよりスマイル」に掲載されています。朝ご飯や夕ご飯でも「ふくしま健康応援メニュー」を参考に、旬の野菜とだしの味を生かして、減塩を心がけていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月26日)

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「わたしの大切な風景(絵画)」

「下絵に着色すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、「校舎が含まれる風景」や「校舎内の風景」を、その場で確認しながら着色を進めていました。

▼第3学年の学習の様子です。

体育科「器械運動(鉄棒)」

「今できる技を確認したり、できそうな技に挑戦したりすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、コツを取り入れたり、補助を受けたりしながら動きに挑戦していました。

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「リズムをかさねて楽しもう」

「拍にのって楽しく合奏すること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、リズム打ちを散り入れながら、階名唱に挑戦していました。その後、鍵盤ハーモニカの練習に励みました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「3つのかずの たしざん ひきざん」

「3つの数のひき算をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、順序よく計算する等、正確に答えを導き出すことを目標にして取り組んでいました。

▼第4学年の学習の様子です。

総合的な学習の時間「タブレットの使い方に慣れよう」

「動物公園における動物の写真を見て感じたことを書き込む(入力する)こと」をテーマに学習していました。子どもたちは、感じたことを頭の中でまとめながら、正確な文字入力を進めていました。

▼第5学年の学習の様子です。

学級活動「音楽祭に向けて」

「これまでの練習を振り返り、今後の練習の見通しをもつこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、講師の先生や他学年等の先生方から助言を受けたことを一つずつ挑戦していく決意を新たにしていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ぶたにくのしょうがだれかけ」「わふうサラダ」「さといものみそしる」でした。

今日のひとくちメモです。【豚肉のしょうがだれかけ】

秋分の日も過ぎて季節は秋めいてきました。朝晩は少しずつ涼しくなってきましたが、日中はまだ暑く感じる日もあり、体調を崩しやすい時期でもあります。食欲がなかったり、どこかだるさを感じたりすることはないでしょうか?疲れを吹き飛ばすためには、規則正しい生活、そして、栄養バランスに気を付けて食事をすることが大切です。今日の主菜は「豚肉のしょうがだれかけ」です。豚肉には疲労回復に効果のある「ビタミンB1」が多く含まれています。ビタミンB1は、ご飯や芋等に含まれる糖質をエネルギーに変え働きがあります。そのため、疲労回復に役立つと言われています。これからも食べ物のパワーをしっかりと体の中に取り入れていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月22日)※「遠足(1~5年)」を含む。

▼第1~5学年の遠足出発の様子です。

次の2点を目的として、秋の遠足を実施しました。

〇集団行動・活動を通して、規律・協力・公衆道徳等の望ましい態度を身に付ける。

〇同学年・異学年との交流を図り、楽しい思い出をつくる。

<第1・2学年 目的地:霊山こどもの村>

<第3・4学年 目的地:八木山動物園>

<第5学年 目的地:八木山ベニーランド>

▼第6学年の学習の様子です。

体育科「ボール運動、表現運動」

子どもたちは、主運動に入る前に、運動身体づくりプログラムの動きを一つ一つ行っていました。

大甕小学校のひとコマ(9月21日)

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「思いを形にして生活を豊かに」

「トートバッグの出し入れ口を縫うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、ミシン縫いをするためのしつけ等を行い、作業を進めていました。

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」

「攻撃や守備を工夫して、ゲームを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、チームの仲間と作戦を立てたり、その都度声をかけ合ったりして、攻防を繰り返していました。

▼第2学年の学習の様子です。

生活科「どきどきわくわくまちたんけん もっとなかよしまちたんけん」

「町探検の計画を立てること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、探検マップの完成を目指していました。

▼第1学年の学習の様子です。

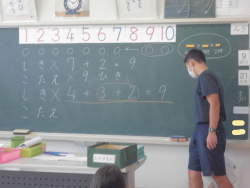

算数科「3つのかずのたしざん」

「3つ数のたし算の仕方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「例)4+3+2=9」の計算を基に、順序よく計算したり、まとまりを考えて計算したりしていました。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「太陽とかげを調べよう」

「学習の見通しをもつこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、太陽の向きとかげの向きの関係について「調べる・まとめる」ために、学習計画を確認していました。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科(書写)「平仮名や片仮名の筆使い(毛筆)」

「平仮名の元になった漢字の形を意識して書くこと」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、カタカナ書きの毛筆に挑戦していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「みそラーメン」「牛乳」「さつまいもとじゃこのあげに」「なし」でした。

今日のひとくちメモです。【じゃこ】

「さつまいもとじゃこの揚げ煮」の「じゃこ(鹿児島県の大久保水産様からのちりめんじゃこ)」は、震災後から定期的に南相馬市へ届けていただいているものです。「南相馬市の子どもたちに、おいしいじゃこを安心して食べてもらい、元気になってほしい」という温かい願いから、今年も届けられています。「じゃこ」はカルシウムたっぷりで、骨の成長を助けてくれたり、歯を丈夫にしたりしてくれます。今日の給食では、調理員の皆さんが素揚げしたさつまいもと一緒に甘辛く煮からめ、おいしく仕上げられています。感謝の気持ちを大切にして、これからもよくかんで味わって食べたいものですね。

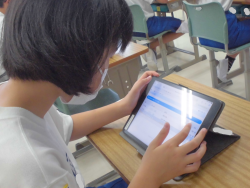

大甕小学校のひとコマ(9月20日)※「始業前の活動

▼第1学年の活動(始業前)の様子です。

タブレット端末に導入しているアプリ「ロイロノート」の使い方に慣れるよう、操作を繰り返していました。

▼第2学年の活動(始業前)の様子です。

「相馬野馬追」「言葉遊び」に関するカルタ取り遊びを行っていました。

▼第3学年の活動(始業前)の様子です。

読書をしたり、お気に入りの絵を表現したりしていました。

第3・4校時には、社会科「単元名 店ではたらく人」に関連した見学学習を行いました。見学学習先は南相馬市内にあるフレスコキクチ東原町店。施設や仕事内容(工夫点・努力点を含む)等の説明を受けたり、買い物体験をしたりしました。帰りの際には、マスカット(フルーツ)やお惣菜等をいただきました。マスカットは給食の時間にデザートとしておいしくいただき、お惣菜は家庭へ持ち帰って味わうことにしました。店長様をはじめスタッフの皆様、御対応・御配慮くださいまして、大変ありがとうございました。

▼第4学年の活動(始業前)の様子です。

インターネット上の情報を入手したり、活動(折り紙)の参考となる動画を視聴したりしていました。

▼第5学年の活動(始業前)の様子です。

タブレット端末を用いて、必要な情報を入手して自分が決めた活動に取り組んでいました。

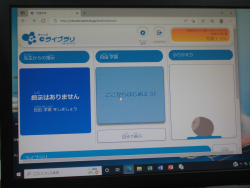

▼第6学年の活動(始業前)の様子です。

タブレット端末に導入している学習アプリ「eライブラリ」を利用して、問題解決に取り組んでいました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「さばのみそに」「ごもくきんぴら」「あきやさいじる」でした。

今日のひとくちメモです。【日本型食生活の日の献立】

和食のよさを伝える合言葉「まごわやさしい」。それぞれの食べ物のはじめの文字で、「ま」は「豆」で大豆製品や小豆です。「ご」は「ごまやくるみ」等の種実類です。「わ」は「わかめ」等の海藻類です。「や」は「野菜類」。「さ」は「魚」で「貝類」も含みます。「し」は「椎茸」等のきのこ類。「い」は「芋類」です。全て日本で昔から食べられてきたもので、健康な食生活のために取り入れてほしい食べ物です。給食のみならず、これからの食事においても、「まごわやさしい」を意識しながら食べていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月16日)※「講師による音楽指導(2・5年)」

▼第5学年の学習の様子です。※「音楽指導」

音楽科「音色や音の重なり、和音の移り変わり、曲想の変化を感じ取ろう」

「めあてをもって、合奏曲の練習を重ねること」をテーマに活動していました。子どもたちは、講師の先生の助言を基に、よりよい演奏の仕方を知り、丁寧に音づくり・音楽づくりをしていました。

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「わたしの大切な風景(絵画)」

「校舎内や校舎周辺の“わたしの大切な風景”の下絵をかくこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、ワークシートの絵を基にしながら、画用紙に描いていました。

▼第2学年の学習の様子です。※「音楽指導」

音楽科「リズムをかさねて楽しもう」

「拍にのって楽しく演奏すること(鍵盤ハーモニカ)」をテーマに活動していました。子どもたちは、小節ごとの音の出し方、小節同士のつなぎ方等の助言を受けて、みんなで音を合わせる練習を重ねていました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「がい数」

「単元のまとめをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ワークテストにより、理解度を確かめたり、解き直しをしたりして、学習のまとめをしていました。

▼第3学年の学習の様子です。

総合的な学習の時間「特産物について調べよう」

「これからの取組の流れを決めること」をテーマに活動していました。子どもたちは、南相馬市の特産物の試食を想起した後に、調べる内容を考えたり、調べたことをどうするのか(発表方法や発表相手等)を考えたりしていました。

▼第1学年の学習の様子です。

図画工作科「おはなしから うまれたよ(絵画)」

「絵本から、お気に入りの場面を選んでかくこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、クレヨンを用いて、お気に入りの場面を画用紙いっぱいに描いていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「せわりコッペパン」「牛乳」「チリコンカン」「そえレタス」「こまつなのクラムチャウダー(麦・乳)」でした。

今日のひとくちメモです。【チリコンカン】

「チリコンカン」は、肉と豆を唐辛子が入ったトマトソースで煮込んだスパイシーな料理のことです。発祥はアメリカのメキシコ州と言われており、アメリカの国民食の一つです。たまねぎ等の野菜と肉、豆をソースで煮込むだけで、手軽に作ることができます。豆は、畑の肉と言われる「大豆」を使うことが多いようです。今日の給食では、大豆と、大豆製品でありがんもどきの「こつぶあげ」が使われています。パンにはさんで(サンドして)おいしくいただきました。

大甕小学校のひとコマ(9月15日)※「第6学年宿泊活動(特集)」

▼第6学年宿泊活動の様子です。

8月29日(月)・30日(火)福島県いわき海浜自然の家の施設を利用して実施しました。天気にも恵まれ、予定どおりに活動プログラムを行うことができました。子どもたちは、自分の役割を果たすとともに、仲間と支え合い、励まし合い、助け合い、協力し合いながら、友情や絆の大切さにふれることができたと感じています。自然の家の皆様、そして、保護者の皆様、御理解・御協力くださいまして、大変ありがとうございました。

▼出発式

▼出会いのつどい、オリエンテーション

▼屋外フォトオリエンテーリング

▼昼食

▼運動・レクリエーション

▼野外炊飯・夕食

▼キャンドルファイア

▼班長会議

▼起床・荷物整理・朝食

▼砂の芸術 <四ツ倉海岸>

▼別れのつどい

▼買い物体験 <いわき・ら・ら・ミュウ>

▼解散式

大甕小学校のひとコマ(9月14日)※「第6学年行事(特集)」

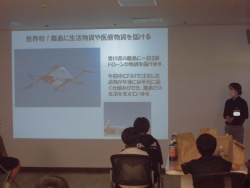

▼9月10日(土)南相馬市内の施設:あすびとパークにおいて、第6学年親子行事(ドローン体験)を行いました。

(1)ドローン説明と基本操作体験

(2)ワークショップ(ドローンを使った写真撮影:撮影者やポーズ、場所等をグループ内で考える)(3)屋外にてドローンの操作と写真撮影

(4)撮影した画像の鑑賞会

(5)ドローンのよさや役割、利用の仕方等についての説明

(6)その他:あすびと福島の事業案内

事前準備、企画・運営を進めてくださいました学年委員の皆様、御参加くださいました保護者の皆様、そして当日、御指導くださいました「あすびと福島」の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

大甕小学校のひとコマ(9月13日)※「第1学年:米粉団子つくり体験(JAふくしま未来 講師による)」

▼第1学年の学習の様子です。※JAふくしま未来 様の御協力による「米粉団子つくり」

生活科「身近な人々とふれあおう」

「JAふくしま未来 職員の方を講師にお迎えして、米粉団子つくりに挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、作業の手順やコツを教えていただきながら、米粉団子つくりを楽しんだり、試食によってその味を楽しんだりしていました。

▼第4学年の活動の様子です。

「遠足目的地の下調べをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、すき間時間を利用し、八木山動物園の施設や内容について、情報を収集していました。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科(書写)「書くときの速さ」

「書く速さを意識して文を書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、メモをする時の速さに気を付けながら、また、内容(言葉)を押さえながら、メモを書きまとめていました。

▼第6学年の学習の様子です。

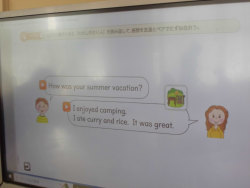

外国語科「Summer Vacations in the World」

「夏休みの思い出を伝えること」をテーマに学習していました。子どもたちはまず、例として「どんな夏休みだったか」「楽しんだこと」「食べたもの」「ひとこと感想」等の英語表現を学んでいました。

▼第3学年の学習の様子です。

図画工作科「“小さな自分”のお気に入り(造形)」

「お気に入りの家や館、建物等をつくること」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分なりの構想やアイティアを生かしながら、「お気に入りの●●」つくりを進めていました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「器械・器具を使った運動遊び(平均台)」

「平均台遊びを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、お互いの動きを見合ったり、応援したり、ポイントを伝えたりしながら、平均台遊びの楽しさにふれていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「いかナゲット(麦)」「ひじきのいために」「かきたまみそしる(卵)」でした。

今日のひとくちメモです。【ひじきの炒め煮】

「ひじきの炒め煮」は、日本全国で食べられている伝統的な和食の一品です。周りを海に囲まれている日本では、ひじきやわかめ、のり等の海藻を昔から食べてきました。しかし、今は家庭の食卓に登場することがだんだん少なくなってきているとも言われています。海藻には、カルシウムやマグネシウム、鉄等のミネラルと食物繊維が豊富に含まれています。動脈硬化を防いだり、歯や骨を丈夫にしてくれる働きもあります。ひじきの炒め煮は、成長期の食事にはとても大切な料理です。意識して食事に取り入れていきたいものですね。

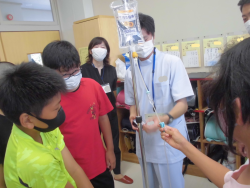

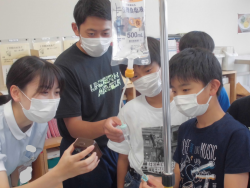

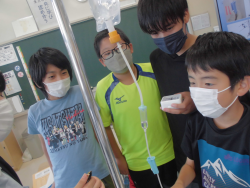

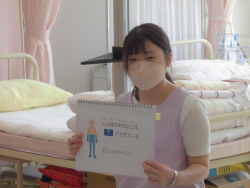

大甕小学校のひとコマ(9月12日)※「高等教育機関(新潟大学)連携事業」

▼第6学年の学習の様子です。

※ 南相馬市教育委員会 企画担当課主催事業「キャリア教育関連:ナースのお仕事」

学級活動「職業について考えよう」

大学教員の講義により学びを深めることで、自らの将来を考えるきっかけとすることを目的として実施しました。

内容は次のとおりです。

1 講師の先生(新潟大学 医学部保健学科 助教授)による「看護師とは」「看護師人生:看護師になるまで」「看護師の魅力」等

2 大学生によるお話「どうして看護師を目指したのか(目指すまで)」「どうして新潟大学を選んだのか、入学したのか」「サークル活動(ささだんご ← 支え合いの思いから名付けた)について」等

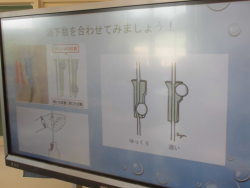

3 点滴の投与体験(「何秒に何滴」の計算をしてから )

職業や自分の将来、夢や希望に向かってどのように過ごしていけばよいのかを考えるよい機会になりました。講師の先生、大学生(3名)の皆様、南相馬市教育委員会企画担当課の皆様、大変ありがとうございました。

6年生の出前授業開始前には、5年生も興味津々で廊下から様子を伺う姿も見られました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ハヤシライス(麦・乳)」「牛乳」「ビーンズサラダ」でした。

今日のひとくちメモです。【豆】

今日の給食メニュー、ビーンズサラダには、北海道産の3種類の豆が入っています。黄色い豆が「大豆」、赤い豆が「金時豆」、白い豆が「白いんげん豆」です。豆には、お腹の中を掃除する食物繊維や、血液をつくる栄養がたくさん含まれています。体の調子を整えるビタミン類もたっぷりです。豆は元気な体をつくるもとになり、毎日食べたい食品の一つです。給食ではいろいろな料理に豆が使用されています。これからもしっかり食べて元気な体をつくっていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月9日)※「石神中学校生徒:職場体験2日目(最終日)」を含む。

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「思いを形にして生活を豊かに」

「トートバッグの制作を進めること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、直線の箇所をミシン縫いすることに取り組んでいました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(体ほぐし・多様な動き)」

「陣取りゲーム等を楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、「ケン・ケン・パー」をした後に走って、相手と出会ったらば「じゃんけん」「勝ちは進む」「負けは戻る」のルールで陣取りを楽しんでいました。

▼第1学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:あんぜんにきをつけて 教材名:あおしんごう」

「安全に生活するためには、どうすればよいかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちはまず、学校生活の中で安全に過ごしている場面を振り返っていました。

▼第3学年の学習の様子です。※「石神中学校生徒(卒業生):職場体験2日目(最終日)」

算数科「円と球」

「円の中心を見つけるためにはどうすればよいかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「半径」「円の中心」を理解した後に、まず、切り取った形から「円の中心」を見つける方法等を発表し合っていました。

▼第4学年の学習の様子です。

国語科(書写)「字の形:毛筆(雲)」

「字の形に気を付けながら練習すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、手本を基にしながら、丁寧に第1回目の練習を行っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

学級活動「音楽祭に向けて」

「これからの取組に関することや、活動の流れ等を確認すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、個人・パート・全体で力を発揮するため、また、協力して活動するための方法を考え、確認していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょくぱん」「牛乳」「キャラメルクリーム(乳)」「オムレツトマトソースがけ(卵)」「アルファベットスープ(麦)」「おつきみゼリー」でした。

今日のひとくちメモです。【お月見献立】

明日10日は十五夜に当たります。十五夜とは旧暦の毎月15日のことで、中でも旧暦の8月15日は、「中秋の名月」と呼ばれ、空が澄み、一年の中で月が最もきれいに見える日とされています。十五夜には、団子や、収穫したての里芋等の作物をお供えし、秋の収穫への感謝と健康を祈ります。また、稲の穂に似ている「すすき」を飾り、豊作を願います。給食ではお月見ゼリーが用意され、きれいな夜空を思い浮かべながら食べることができました。これからも自然の恵みと生産者の皆様への感謝の気持ちを大切にしていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月8日)※「ふるさとクラブ(法螺貝)組織編制」「石神中学校生徒:職場体験(1日目)」を含む。

▼ふるさとクラブ(法螺貝)組織編制の様子です。

コロナ禍の状況により、令和2年度~令和4年度(第1学期)までは「雨天時の個人練習(昼休み時間)」という形で進めてきました。10月からは講師の先生をお招きして、特設クラブとしての結団式と練習(御指導を受ける)を再開します。まずは経験者から練習を開始しますが、今後の活動内容やクラブ員募集の時期等については検討を重ねていきます。

▼第2学年の学習の様子です。※「石神中学校生徒(本校卒業生):職場体験」

国語科(書写)「点や画の組み立て」

「2年上のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「書き順」「点と画の名前」「はらいの方向」「折れの方向」「そりの方向」「点の方向」に気を付けながら、丁寧に練習していました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「かずをせいりして」

「数を見やすく整理したものを使って、大きさ比べをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは「例)青は白より何個多いか」を視点に大きさ比べをして、確認・説明し合っていました。

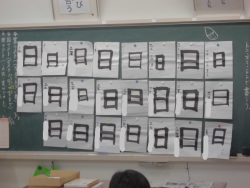

▼第3学年の学習の様子です。

国語科(書写)「漢字の筆使い」日

「折れに気を付けて清書すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、前回の学習で仕上げた自身の作品を分析しながら、一画一画の筆運びを丁寧に行っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「整数の見方」

「約数・公約数の見つけ方を説明すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、約数と公約数の意味を確認した後に、提示された2つの数の約数・公約数の見つけ方(いくつかの方法)を説明していました。

▼第6学年の学習の様子です。

理科「大地のつくり」

「層がしま模様になって見える理由をまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、色や形、大きさが異なる粒でできたものが層になって重なっていることを理由としてまとめていました。

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」

「攻撃と守備を工夫しながら、ゲームを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、例)「どこをねらって打てばよいか」「どうやって累を進めばよいか」「どこで守ればよいか」「どうやってアウトを取るか」等を動きにつなげていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ぶたにくのバーベキューソース」「きりぼしだいこんのサラダ」「にらととうふのスープ」でした。

今日のひとくちメモです。【かみかみ献立の日】

今回は「ひみこのはがい~ぜ」から、3番目の「こ」を紹介します。「こ」は「言葉(ことば)の発音がはっきり」の「こ」です。よくかむと口の周りの筋肉を使うので、表情が豊かになり、口の動きがスムーズになります。はっきりとした発音はとても聞き取りやすいですよね。毎日の食事でよくかんで食べることを意識したいものです。

大甕小学校のひとコマ(9月7日)

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「かずをせいりして」

「数を整理して見やすくすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、シートに色を塗りながら、数えたり比べたりしていました。

▼第2学年の学習の様子です。

生活科「うごくうごくたのしいおもちゃ(もっとうごくおもちゃにしよう)」

「もっとよく動くおもちゃにするために工夫すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、「動かす・ひと工夫加える・試す」を繰り返して、よりよい動きつくりを目指していました。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「実ができたよ」

「植物はどのように育っているのかをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「種を植える」「芽が出る」…「花が咲く」「実ができる」等の育ち方を確認していました。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科(書写)「書くときの速さ」

「書くときの速さについて知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、場面に応じて(合わせて)書くときの速さを考えるとよいことを理解していました。

▼第6学年の学習の様子です。

音楽科「いろいらな和音のひびきを感じ取ろう」星の世界3部合唱

「歌声が重なり合うひびきを感じ取りながら合唱すること」をテーマに活動していました。子どもたちは「曲名:星の世界(3部合唱)」を通して、歌声が重なり合うひびきを味わっていました。

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」

「攻撃と守備に分かれてゲームを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、資料を基にしながら、ゲームの内容やルール等を確認していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しおラーメン」「牛乳」「ぎょうざ(麦)」「ちゅうかサラダ」でした。

今日のひとくちメモです。【食育クイズ:消化・吸収】

食べ物が体の中を通過するのにかかる時間はどれくらいでしょうか?次の3つの中から選びましょう。1番「3~8時間くらい(半日)」 2番「16~24時間(半日~1日)」 3番「30時間(1日半)」 正解は2番「16~24時間(半日~1日)」です。食べ物は口から入って、およそ1日くらいで体の中を通過します。胃の中では2~4時間、次に小腸の中で4~5時間、最後に大腸の中で9~16時間係ります。食べ物の栄養が、胃や腸でしっかり吸収されるように、よくかんで食べたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月6日)※「交通教室」

▼交通教室の様子です。

次の2点を目的として、秋の交通教室を実施しました。

〇正しい歩行の仕方や横断の仕方を理解し、道路を安全に歩行する態度を育てる。

〇自転車の安全な乗り方を理解し、安全に利用できるようにするとともに、自転車利用に関する望ましい態度を育てる。

<低学年>

交通安全に関する話を聞いた後に、歩行訓練、そして、交通安全に関するDVDを視聴しました。

<中学年・高学年>

自転車利用に関する話を聞いた後に、警察署職員・交通指導員の皆様から御指導をいただきながら、校庭模擬道路での通行訓練を行いました。訓練のために自転車を貸与くださいまして、大変ありがとうございました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「カラフルどん」「牛乳」「ミニトマト(貴重な…1個)」「なすのみそしる(麦)」でした。

今日のひとくちメモです。【南相馬市産食材活用デー:のまたん献立の日】

南相馬市産の食材は「ミニトマト」です。トマトは、世界の中で最も生産されている野菜です。トマトのもともとのふるさとは、南アメリカのアンデス高原地帯です。日本には江戸時代に入ってきました。今では、改良された様々な種類の色や形のトマトが栽培されています。中でもミニトマトは、味に甘味があり、フルーツに近い味わいになっています。栄養も小さい中にぎゅっと詰まっています。これからも、ミニトマト以外の南相馬市産の食材も味わっていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月5日)※「全校朝の会」を含む。

▼全校朝の会の様子です。

第2学期:第3週目、「校長先生の話」「表彰伝達(たなばた展(書写)、バドミントン大会)」「生徒指導担当の先生の話」を行いました。“めあてに向かって挑戦を続けること”“友達のよさを見つけること、表現(発信)すること”等の話がありました。

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「リズムをかさねて楽しもう」いるかはざんぶらこ

「3拍子を感じながらリズム打ちすること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、「いるかはざんぶらこ」を歌いながら、3拍子のリズムを感じ取っていました。

▼第1学年の学習の様子です。

国語科(書写)「ひらがな(ひらがなあつまれ)」

「ひらがなの書き方のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「姿勢」「書き順」「とめ」「はね」「はらい」「まがり」「おれ」「むすび」等に気を付けながら、丁寧に練習を進めていました。

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「10000より大きい数」

「単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「〇〇倍すると…」「10でわると…」等をはじめ、様々な問題に挑戦していました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「がい数(積・商)」

「値段や人数を考えて、提示された値段で買うことができるものを見つけること」をテーマに学習していました。それぞれの値段をがい数にして、40人の値段はいくらか(積)、また、29人を30人とした時に4500円になる買い物(商)を考えていました。

▼第5学年の学習の様子です。

家庭科「持続可能なくらしへ(物やお金の使い方:買い物の仕方)」

「買い物の手順について考えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、「必要性」「目的」「計画」「情報収集」「選ぶ」「使う」「振り返る」等を視点にして、タブレット端末に記録しそれぞれの考えを全体で交流・共有していました。

※バケツ稲の成長も進んでいます。

▼第6学年の学習の様子です。

理科「大地のつくり」

「がけがしま模様に見えるのはなぜかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちはまず、神奈川県小田原市と北海道恵庭市に見られる層を比較しながら、気付いたこと出し合っていました。

▼今日の給食です。※「いちおし献立」

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「あかうおのたつたあげ」「あさづけ(乳)」「とりにくとじゃがいものにもの」でした。

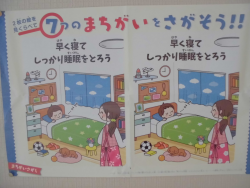

今日のひとくちメモです。【早寝・早起き・朝ごはん】

季節の変わり目のこの時期は、夏の疲れが出やすく体調を崩しやすくなります。「早寝・早起き・朝ごはん」を意識して規則正しく生活することが大切です。夜は早めに寝て体を休めて、朝早く起きて朝ごはんをしっかり食べて登校しましょう。そして、給食もしっかり食べて、エネルギーをチャージして、午後もしっかり学習したり、元気に運動したりできるようにしましょう。今日は「今月のいちおし献立」(体の免疫力を高め、体力向上につながる献立)です。これからもしっかり食べて体の中にパワーを取り入れたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月3日)「3学年行事」

本日は3年生の学年行事が行われました。

感染症や熱中症対策をしっかりと行いながら、親子で楽しいひとときをすごすことができました。

準備運動の後、親子でじゃんけん列車。

しっぽ取りゲーム。1回目は子どもたちで、2回目は親子で行いました。

3種目目は相手陣地にたくさん新聞紙の玉を投げ入れた方が勝ちというゲーム。

この後もけがなく事故なく親子で楽しく体を動かしていました。3年生の保護者の皆様、お疲れ様でした。

大甕小学校のひとコマ(9月2日)※「小児生活習慣病健診」「読み聞かせ(幼3歳児)」を含む。

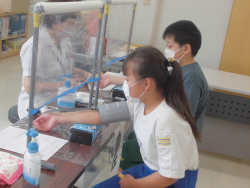

▼第4学年「小児生活習慣病予防健康診断」の様子です。

健康状況を診断するために、保健衛生協会の皆様にお世話いただきながら血圧測定や採血を行いました。結果は後日お知らせいたします。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「ゲーム(ボール運び)」

「攻撃と守備のチームに分かれて、ボール運びをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、攻撃では駆け抜けたり、パスをしたりしながらゴール通過を目指していました。また守備では、通り抜けさせないようにガードしたり、パスを防いだりしながら得点を阻止していました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「10より大きいかず」

「18-3の計算の仕方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「18を10と8に分けること」「分けた数8から3をひくこと」を視点に、「18-3=15」を導き出していました。

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「10000より大きい数」

「10でわると数はどうなるかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちはまず、「200÷10」の計算を基に、「位」や「0の数」に着目してまとめていました。

▼第5学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:守られるべきこと 教材名:救急車」

「自分の権利やみんなの権利について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、それぞれの考えを交流しながら、権利の大切さ、そして日常生活の中で守られているか等について考えを深めていました。

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「日本の歴史(武士の世の中へ)」

「武士はどのようにして勢力を伸ばしていったのかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、平氏(西国)と源氏(東国)の武士団や戦い、人物について理解を深めていました。

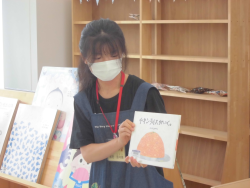

▼大甕幼稚園3歳児を対象とした読み聞かせの様子です。

学校司書による読み聞かせを行いました。子どもたちは、話の内容に聞き入ったり、挿絵に夢中になったりしていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「コッペパン」「牛乳」「ももジャム」「かぼちゃのチーズやき(乳)」「ワンタンスープ」でした。

今日のひとくちメモです。【食育クイズ:牛乳】

牛乳は栄養価も高くよい食品ですが、給食用牛乳200mlを1本として、1日に何本くらい飲んでもいいのでしょうか?次の3つの中から選びましょう。1番「2本くらい」2番「5本くらい」3番「10本くらい」 正解は1番「2本くらい」です。牛乳は質のよいたんぱく質、カルシウムを多く含んでいて、特に成長期には欠かせない食品です。そして、牛乳は水分補給にもなります。どんなに栄養価の優れた食べ物でも、それだけでは健康な体をつくることはできません。他のいろいろな食品もしっかり食べることが大切だとされています。まずは給食の牛乳をしっかりと飲み続けたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(9月1日)※「後期教科用図書配付」を含む。

▼後期教科用図書の配付の様子です。

校長室に保管していた後期教科用図書を配付しました。使用開始時期等については、学級担任からの連絡をお待ちください。写真は6年生が分担して各学年教室へ運ぼうとしている様子です。

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動(高跳び)」

「高跳びの動きに慣れること」をテーマに活動していました。子どもたちは、助走開始位置や助走リズム、踏み切り、空中姿勢、着地等の動きを、まずは確認することから始めていました。

▼第2学年の学習の様子です。

国語科(書写)「点のほうこう(硬筆)」

「点の方向に気を付けて書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、「立」「小」「点」の点画の方向を確認した後に、丁寧に練習を進めていました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「10より大きいかず」

「15+2の計算の仕方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、15は10と5の構成になっていること、10のまとまりを残して考えるとよいこと「①5+2=7」「②10+7=17」等をまとめていました。

▼第3学年の学習の様子です。

国語科(書写)「漢字の筆使い(毛筆)」

「筆の運びを止めて、しっかり折れること」をテーマに学習していました。子どもたちは、筆運びのリズムを大切にするとともに、筆運びのイメージをもちながら「折れ」に気を付けて書き、作品を仕上げていました。

▼第5学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちの生活と食料生産(水産業のさかんな地域)」

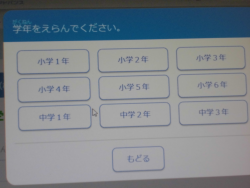

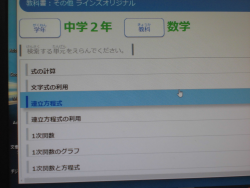

「単元のまとめ」をすることテーマに学習していました。子どもたちは、タブレット端末「ロイロノート(アプリ)」を利用して学習内容をまとめたり、学習支援アプリ「eライブラリ」を利用して復習問題に取り組んだりしていました。

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「日本の歴史(武士の世の中へ)」

「武士は、どのような願いをもっていたのかをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「どんな人々なのか」「源氏との結びつき」「農民とのつながり」を視点として、資料を基にまとめていました。

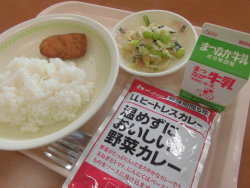

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ヒートレスカレー(麦)」「けんさんとんカツ(麦)」「えだまめとツナのサラダ」でした。

今日のひとくちメモです。【防災給食】

9月1日は「防災の日」、そこで今日は「防災対応給食」です。災害が起こった時、水や火が使えなくなってしまうことが考えられます。そんな時は、いつもと同じ食事を摂ることができません。今日の給食は、学校や給食センターに、万が一のために備蓄している「ヒートレスカレー」を使った献立です。ヒートレスカレーは、温める必要がなく、そのまま袋から出してたべることができる便利な「非常食」の一つです。災害が起こった時を想定して給食を食べること、また、普段の食事に感謝の気持ちを忘れずに、改めて「食べることができるありがたさ」についても考えながら食べることも大切ですね。

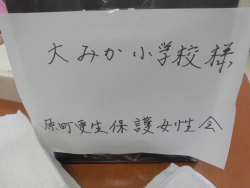

大甕小学校のひとコマ(8月31日)※「原町更生保護女性会様より御寄贈(雑巾)」を含む。

▼原町更生保護女性会様から、雑巾を御寄贈いただきました。各学級で環境整備等のために使わせていただきます。原町更生保護女性会の皆様、御寄贈くださいまして大変ありがとうございました。

▼第1学年の学習の様子です。

図画工作科「カラフルいろみず(造形遊び)」

「すきないろをつかって、いろみずをつくること」をテーマに活動していました。子どもたちは、もとにする色や付け足す色等を選んで、実際に混ぜ合わせながら色づくりやその変化を楽しんでいました。

▼第2学年の学習の様子です。

図画工作科「音づくりフレンズ(工作)」

「集めた材料を使って、音が鳴るものをつくること」をテーマに活動していました。子どもたちは、「ふる」「はじく」「こする」「たたく」等の動作を視点に、試したり考えたりしながらな音づくりを進めていました。

▼第3学年の学習の様子です。

社会科「店ではたらく人」

「家族への取材カードを基に話し合いをする」学習を進めていました。子どもたちは、「どこに行くのか。」「どうして行くのか」等の取材資料を基に、「よく利用する店」「利用する理由」等をまとめていました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「がい数」

「四捨五入してがい数にした時の“もとの数”を見つけること」をテーマに学習していました。子どもたちは、例題)がい数「700」「3500」となることを視点に、どのかずの範囲になるかを考えていました。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科「どちらを選びますか」

「対話することで、自分の考えが深まるのかを確かめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、提示された内容や教材文の内容を参考に対話をすすめ、深まりを確認していました。

▼第6学年の学習の様子です。

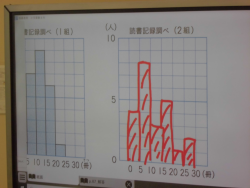

算数科「データの見方」

「グラフに表して考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「読書記録調べ(1・2組)」を基に、縦軸(人数:度数)や横軸(冊数:階数)に表して考えていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「おやこうどん(卵)」「牛乳」「きそうサラダ」「なし」でした。

今日のひとくちメモです。【梨】

夏から秋には、たくさんの果物が旬を迎えます。「梨」は、甘味がとてもあり、水分が多く含まれ、みずみずしさとシャリシャリの食感を楽しむことができます。栄養成分には、ビタミン・ミネラル・食物繊維が含まれていて、夏バテ対策にお勧めの食べ物です。福島県浜通り地方では、梨の栽培が盛んに行われています。品種には、「幸水」「豊水」「あかづき」「新高梨」等があります。同じ果物でもいろんな品種があるので、それぞれの味や食感の違い等を感じながら食べたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(8月30日)

6年生は宿泊活動2日目でいわき海浜自然の家での活動を楽しんでいるようです。今日は一日雨でしたが、留守番をしている1~5年生の子どもたちは校舎内で落ち着いて学習に取り組んでいました。

<3年生:総合的な学習の時間> <1年生:音楽>

南相馬市の特産物を試食中 鍵盤ハーモニカ頑張ってます!

<さくら2:算数> <4年生:体育>

学習アプリで補充学習 運動身体プログラム実施中

<2年生:道徳>

ピーマンマンとよふかし大まおう

本日も4年生は給食、他の学年はお弁当です。あっという間にお弁当を平らげた児童は読書を満喫。

大甕小学校のひとコマ(8月29日)※ 6年生宿泊活動1日目

本日待望の宿泊活動が無事スタートできました。朝の出発式では6年生児童の元気な挨拶を聞くことができました。

6年生が宿泊活動のため、4年生を除き、1、2、3、5年はお弁当です。

お弁当も給食もどちらもおいしくいただきました。ごちそうさまでした。

大甕小学校のひとコマ(8月26日)※「身体測定(第2学年)」

▼身体測定(第2学年)の様子です。

第1学期の身体測定の記録(身長・体重)と比較しながら、自身の変化を確認しました。また、測定後には「熱中症予防」に関する学習を行いました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょくパン」「牛乳」「こくさんいちごジャム」「とりにくのレモンづけ」「みかんサラダ」「スープスパゲティ(麦)」でした。

今日のひとくちメモです。【酸味】

酢やレモン、梅干し等の酸っぱい味を「酸味」と言います。酸味の成分は、疲れを取ってくれたり、体に悪い菌をやっつけてくれたりする働きがあります。給食では、サラダや和え物の料理には、米から作られた「米酢」やりんごから作られた「りんご酢」を使っています。また、肉や魚のレモン漬けにはタレには「レモン果汁」を使っています。酸味は、何度も食べているうちに、おいしいなと分かる味です。料理によって異なる酸味を味わっていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(8月25日)※「身体測定(第4学年)」

▼身体測定(第4学年)の様子です。

第1学期の身体測定の記録(身長・体重)と比較しながら、自身の変化を確認しました。また、測定後には「熱中症予防」に関する学習を行いました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ほっけのしおやき」「ぶたにくのみそいため」「にらたまじる」でした。

今日のひとくちメモです。【食べ物クイズ:豚肉】

「豚肉」に多く含まれている栄養素は、たんぱく質の他に何があるでしょうか?次の3つの中から選びましょう。1番「ビタミンB1」 2番「ビタミンC」 3番「ビタミンD」 正解は1番「ビタミンB1」です。豚肉は、鶏肉や牛肉に比べて、疲れをとってくれる働きの「ビタミンB1」がたくさん含まれています。また、豚肉だけでなく、野菜も一緒に食べると体の成長の働きを助けてくれます。今日は、野菜たっぷりの豚肉のみそ炒めです。豚肉と野菜を一緒に食べて元気な体をつくっていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(8月24日)※「身体測定(第5学年)」を含む。

▼第3学年の学習の様子です。

国語科「山小屋で三日間すごすなら」

「話し合うことを確かめて、グループで話し合うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、「何を持って行くか」等を視点にして、グループの中で自分の考えを出し合っていました。

▼第4学年の学習の様子です。

国語科「詩を味わおう あなたなら、どういう? 他」

「新出漢字の読み方や書き方を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、読み方や書き方を確認した後に、丁寧に練習を繰り返していました。

▼第5学年の学習の様子です。※「参観授業(初任者研修)」

算数科「整数の見方」

「整数の性質(偶数と奇数)について知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「2でわり切れる」「2でわると1あまる」を視点に仲間分けをして、整数の性質(偶数・奇数)について理解していました。

▼第1学年の学習の様子です。

国語科「8月の学習単元」

「“ひらがなのまとめ”をすること をテーマに学習していました。子どもたちは、平仮名の書き方をはじめ、物の名前の書き取り、正しい文字の判断(例:「い」なのか「り」なのか)等を行っていました。

▼第2学年の休み時間の様子です。

日直や係・当番の活動をしたり、心と体を休めたり、会話を楽しんだり、なぞなぞを楽しんだりする姿が見られました。

▼第6学年の学習の様子です。

学級活動「宿泊活動に向けて」

「“しおり”に沿って、日程等の確認をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、目的や活動内容、活動めあて、約束事や心得、活動班・宿泊班とその役割、施設(避難経路を含む)等を確認していました。

▼身体測定(第5学年)の様子です。

2学期当初における自分の身長・体重の変化を確認するとともに、養護教諭の指導により熱中症予防について学びました。

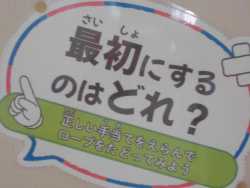

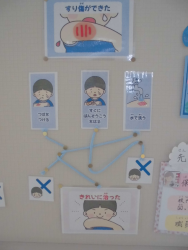

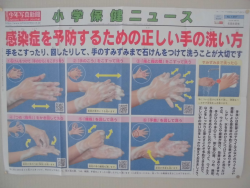

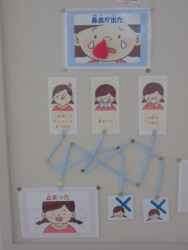

▼保健室掲示の様子です。

「8・9月の保健目標」をはじめ、「正しい手の洗い方」「けがの手当の仕方」等が掲示されています。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ジャージャーめん」「牛乳」「もやしのシャキシャキ ナムル」「れいとうみかん」でした。

今日のひとくちメモです。【生活リズム】

第2学期が始まって今日で3日目です。夏休みの生活リズムからだんだんと学校の生活リズムに戻していくことが大切です。学校で元気に過ごすためには、よく眠って、バランスよく食べ、よく運動(活動)することが必要です。特に生活の中では、1日の生活リズムのスイッチとなる朝ご飯を食べることが重要です。毎日早起きして余裕をもって朝ご飯を食べることができるようにしたいものです。生活のリズムが整うと給食もしっかり食べることができます。明日の朝も、朝ご飯を食べて元気に登校したいですね。

大甕小学校のひとコマ(8月23日)

▼第1・2学年の下校の様子です。

第2学期始業から2日目、午前と昼の活動を終えてからの下校でした。学校生活のリズムを少しずつ取り戻しています。

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「10000より大きい数」

「10000より大きい数はどのように表せばよいかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、例)「1000がいくつ」「100がいくつ」のように、位ごとにまとまりがいくつあるかを基に表し方を考えていました。※1000が10こで10000

▼第4学年の活動の様子です。

「ネームプレートをつくること」をテーマに活動していました。子どもたちは、台紙に自分の名前をローマ字表記で記し、ネームプレートを仕上げていました。

▼第5学年の学習の様子です。

音楽科「音楽祭に向けて」

「2学期の活動の見通しをもつこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、今後のパート練習や全体練習の計画を確認しながら、活動に対する気持ちを高めていました。

▼第6学年の学習の様子です。

学級活動「宿泊活動に向けて」

「宿泊活動の事前準備をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、「キャンドルファイア」での各活動班の出し物について話し合っていました。

▼今日の給食です。※2学期給食のスタート!

<かみかみ献立> 南相馬市では「よくかむ」食べ方を意識した献立を毎月提供して、よくかむことの大切さを伝えています。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「うめじそふりかけ」「こくさんキャベツメンチカツ」「きりぼしだいこん はりはりあえ」「ごもくビーフンスープ(卵)」でした。

今日のひとくちメモです。【かみかみ献立の日】

かむことのよさを表す言葉「ひみこのはがい~ぜ」から「み」を紹介します。「み」は味覚発達の「み」です。よくかんで食べると、食べ物の本来の味が分かります。そうすることで、薄味の料理でもおいしく感じることができます。また、塩分の摂り過ぎを防ぐ効果もあります。今日の「切り干し大根はりはり和え」は、かみ応えたっぷりの料理です。ひと口30回かむことを意識して食べていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(8月22日)※「第2学期始めの会(放送)」

▼業間の時間に「始めの会(放送)」を行い、第2学期を始業いたしました。1学期・夏季休業に引き続き、教育活動への御理解・御協力をどうぞよろしくお願いいたします。2学期の主な教育活動、協力依頼事項等については、「学校だより(明日23日発行予定)」の記載内容を御確認ください。

掲載している写真は、本日第4校時後半の様子です。各学年の計画により、教科の学習(復習を含む)、課題や提出物の整理、配付物の確認等を行っていました。

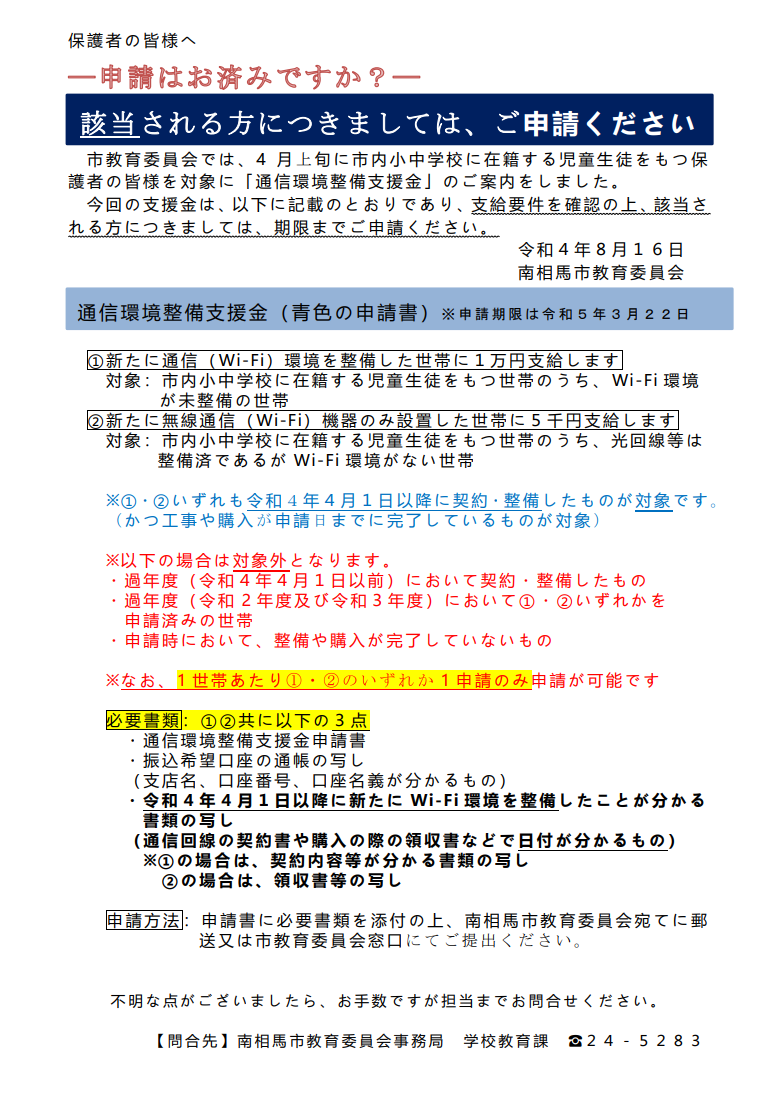

申請はお済ですか?通信環境整備支援金に関するお知らせ

4月にご案内させていただきました「通信環境整備支援金」につきまして、該当される方は期限までにご申請ください。

<該当される方>

①新たに令和4年4月1日以降に、通信(Wi-Fi)環境を整備された世帯

②新たに令和4年4月1日以降に、無線通信(Wi-Fi)機器のみ設置された世帯

※ 過年度(令和2年及び令和3年)において、①②いずれかの申請をされた方は対象外となります。

なお、提出の際は、添付書類に不備がないかチェック表でご確認の上、ご申請下さい。

大甕小学校のひとコマ(7月20日)※「第1学期終業式」を含む。

▼第1学期 終業式 の様子です。

天気の変化による子どもたちの体調への影響、熱中症対策(体育館の気温や湿度、風通し等の状況)等を考慮して、放送により実施しました。

□次の2つを目的として、第1学期終業式を行いました。

①1学期の授業終了に当たり、各自の学習活動を振り返るとともに、2学期への希望や意欲をもつことができるようにする。

②夏休みのめあて(学習・生活)をもたせるとともに、長い夏休みを有意義に過ごせるよう心構えをもつことができるようにする。

□式の流れは次のとおりです。

①開式のことば ②校長先生の話 ③校歌斉唱 ④閉式のことば

「放送終業式の意図」「個人分析シートの見方」「成功(うまくいく)を目指すためには、まず実行(行動)すること」「健康で安全な生活を送ること」の話をしました。(校長)

□式終了後には次の内容(活動)を取り上げました。

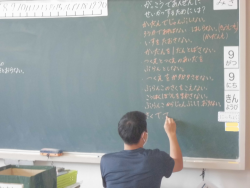

①夏休みのめあて発表 <2・4・6年代表児童、5名程度ずつ>

1学期の学習・生活を振り返りながら、夏休みに実践したいこと、2学期に向けて取り組みたいこと等を発表していました。

②夏休みの生活について <生徒指導部より>

心も身体も安心かつ安全に過ごすために気を付けることについて、様々な角度から話がありました。

▼各学年の学級活動(4校時)の様子です。

「1学期の振り返り」「夏休みの学習・生活(最終指導)」「配付物の確認」「2学期始業日の確認」等を行っていました。ご家族の皆様には、1学期の教育活動に御理解・御協力いただきまして、大変ありがとうございました。子どもたちに対するご家族の皆様の支えや励ましがあったからこそ、本日終業の日を迎えることができたと感じております。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

大甕小学校のひとコマ(7月19日)※「学習アプリ講習会(教職員)」を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「ゲーム(ボール投げゲーム)」

「2チームに分かれてドッジボールを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、ボールの投げ方や捕り方の練習を生かしながら、ルールに従ってゲームを楽しんでいました。

▼第1学年の学習の様子です。

学級活動「1学期を振り返って」※キャリアパスポート

「なりたい自分になるための“めあて設定や活動についての振り返り”をすること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、キャリアパスポート(※)そのものと、これからの使い方についての説明を聞いて確認していました。

※キャリアパスポート:活動のめあてや達成のための取組状況、達成状況、振り返り、次なる計画等を記録しながら、将来の自分自身の姿につなぐための履歴書的なもの。小学校段階では次の学年へ引き継ぐとともに、卒業の段階では進学中学校へ引き継ぎます。キャリア教育推進事業のモデル校指定を契機として全学年統一の形式を取り入れて活用していきます。

▼第3学年の学習の様子です。

社会科「はたらく人とわたしたちのくらし(農家の仕事)」

「農家の仕事で分かったことをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、里芋農家の見学学習の個人記録を基にしながら、グループ内で交流し、分かったことを書きまとめていました。

▼第4学年の学習の様子です。

理科「雨水のゆくえと地面のようす」

「雨が降った後の川の様子等についてまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「たしかめよう」の問題に沿って学習内容の理解を深めていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「1学期のまとめ」

「1学期のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「小数のわり算」をはじめ、これまでに学習した内容の問題解決を通して、学習のまとめをしていました。

▼第6学年の学習の様子です。

外国語科「Check Your Steps 1(外国の人にメッセージを伝えよう)」

「メッセージカードを作成して、相手と交流すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、プロフィールやメッセージを書き込んでカードを仕上げ、交流の準備を進めていました。

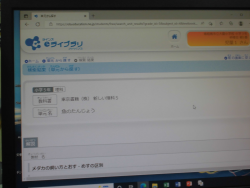

▼業者による「学習アプリ講習会(教職員)」の様子です。<7月15日(金)実施>

取扱業者:第一事務機の皆様をお迎えし、児童用タブレット端末に導入した学習アプリ「eライブラリ」に関する講習会を開催しました。各学年・各教科に応じた問題解決に挑戦できるとともに、利用状況や到達度合の履歴に応じて、AI(人工知能)が判断し問題を選択してくれる機能もあります。夏季休業中は、教職員が機能についてさらなる理解を深めるとともに、学習中及び休日の利用・活用のさせ方を検討していきます。2学期に入ってから本格的に指導を進め、利用・活用を図っていきます。

▼今日の給食です。<第1学期の最終給食日>

給食調理員の皆様、第1学期71日間、給食を調理・提供くださいまして、大変ありがとうございました。いつもおいしきを味わいながら食事をすることができました。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

今日の献立は「かいばしらごはん」「牛乳」「かつおのあげに」「きゅうりのこんぶづけ(乳)」「すましじる(麦)」「はちみつレモンゼリー」でした。

今日のひとくちメモです。【日本型食生活の日:いざ出陣!献立】

国の重要無形民俗文化財に指定されている相馬野馬追(7月23日・24日・25日開催)に合わせた「いざ出陣!」メニューです。出陣の際には、打ちアワビ・勝ち栗・干し昆布・豆腐・きゅうり等が食べられていたとされています。今日の給食では、アワビの代わりにホタテ貝柱を入れたごはん、塩昆布入りのきゅうりづけ、勝ち魚であるかつおの揚げ煮が提供されてました。暑い夏に野原を颯爽と駆け抜ける騎馬に思いをはせながら、おいしくいただくことができました。

大甕小学校のひとコマ(7月15日)※「着衣水泳(5・6年)」を含む。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のわり算」

「単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでの学習内容を生かして、教科書の問題解決に挑戦していました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「2けたの数のわり算」

「わり算のきまりを見つけること」をテーマに学習していました。子どもたちは、わられる数とわる数に「同じ数をかけても」「同じ数でわっても」商は変わらないことをまとめていました。

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「あまりのあるわり算」

「単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書の問題から解き始めて、解決方法を説明できるように一問ずつていねいに取り組んでいました。

▼第6学年の学習の様子です。

体育科「水泳」(5・6年合同体育学習)

「着衣水泳をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、衣服を身につけた状態での泳ぎの感覚をつかんだり、浮いているためにはどうすればよいのかを体験したりしていました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「ゲーム(ボール投げゲーム)」

「攻め方を工夫すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、本格的にゲームを行う前に、チーム内でボールキャッチの練習をしていました。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「がっこうだいすき(みずであそぼう)」

「身近にある材料で的や水てっぽうをつくって楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、ジャングルジムの固定施設を利用して的を置き、水てっぽう遊びの楽しさを味わっていました。

▼幼小連携「学校司書による読み聞かせ」

大甕幼稚園4歳児の皆さんが、第2図書室で絵本の世界を味わいました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「コッペパン」「牛乳」「けんさんリンゴジャム」「ラタトゥイユ」「ワンタンスープ(麦)」「ヨーグルト(乳)」でした。

今日のひとくちメモです。【ラタトゥイユ】

南フランスの野菜料理「ラタトゥイユ」は、野菜の水分だけで煮込むので、野菜が甘くおいしく変身します。今日の給食のラタトゥイユには、かぼちゃ・トマト・ピーマン・ズッキーニといった夏野菜が入っています。夏の光をたっぷり浴びた色鮮やかな夏野菜には、紫外線から肌や体を守ってくれるビタミンA・ビタミンC・ビタミンEが豊富に含まれています。また、夏野菜には、体の余分な熱を取り除き、体を冷やす働きもあります。夏の暑い日差しに負けない体をつくるために、野菜もしっかり食べたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月14日)※「反射材の御寄贈」を含む。

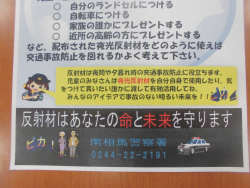

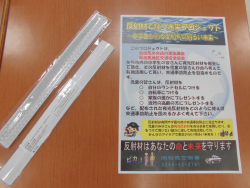

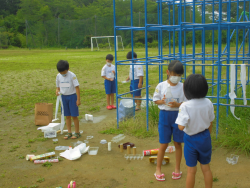

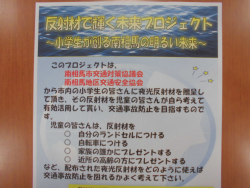

▼反射材で輝く未来プロジェクト ~小学生が創る南相馬の明るい未来~

使い方を自ら考えて有効活用し、交通事故防止につなげてほしいとの願いから、南相馬市交通対策協議会・南相馬地区交通安全協会・南相馬警察署より、反射材を御寄贈いただきました。

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「せいかつの中にある音を楽しもう(さがしてつくろう)」

「グループで音楽をつくること」をテーマに活動していました。子どもたちは、それぞれが集めた音を組み合わせて音楽づくりを行い、発表を聴き合っていました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「たしかめよう」

「これまでの学習のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ワークテストの問題解決に挑戦していました。

▼第3学年の学習の様子です。

国語科(書写)「漢字の筆使い(硬筆)」

「始筆・送筆・終筆の運び方に気を付けて書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、プリントの内容に沿って、丁寧に練習を重ねていました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「2けたの数のわり算」

「4けたの数÷2けたの数の筆算の仕方を覚える」ことをテーマに学習していました。子どもたちは、まずどの位に商を立てればよいかを考えながら、順序よく計算を進めていました。

▼第5学年の学習の様子です。

家庭科「おいしい楽しい調理の力」

「様々な調理の仕方を調べること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ネットを利用して情報を収集したり、その内容を記録したりしていました。

▼第6学年の学習の様子です。

理科「たしかめよう」

「これまでの学習のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ワークテストの問題解決に挑戦していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「やさいシューマイ(麦)」「ゴヤチャンプル(卵)」「イナムドゥチ」でした。

今日のひとくちメモです。【ゴーヤチャンプル イナムドゥチ】

沖縄料理「ゴーヤチャンプル」の「ゴーヤ」はニガウリとも言われ、少し苦みがあります。この苦い成分が胃腸を刺激して食欲を増進させます。そして、ゴーヤにはビタミンCもたくさん含まれています。沖縄料理には、疲労回復に効果的な栄養素ビタミンB1が豊富な豚肉もよく使われています。「イナムドゥチ」は、豚肉がたくさん入った具だくさんのみそ汁です。南の暑い地方の料理は、夏の暑さから体を守ってくれる働きがあります。食事に取り入れて体の中から元気になりたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月13日)※「授業研究会5年(現職教育・初任者研修)」

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のわり算」

「“増え方”に着目するとともに、説明し合う活動を通して、“2つの数量の関係”どうしを、倍を用いて比べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでの学習内容を生かして、自分で解決したり、ペアで交流したりしながら、答えを導くまでの考え方の理解を深めていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「とんこつラーメン(卵)」「牛乳」「みずなのサラダ」「ガリガリくん」でした。

今日のひとくちメモです。【カップアイス(ガリガリくん)】

夏はアイスがとてもおいしく感じる季節ですが「食べ過ぎには十分注意」したいものです。冷たい食べ物には思っている以上にたくさんの砂糖が含まれています。砂糖の摂り過ぎは、むし歯や夏バテ、太る原因にもなります。自分の体は自分が食べた物でできていますので、健康な体づくりのために、おやつの時間や量を考えて食べていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月12日)※「水泳記録会(低学年)」

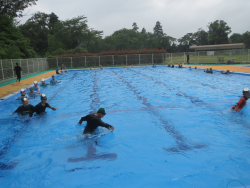

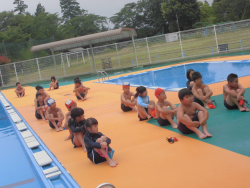

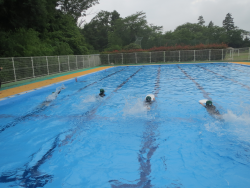

▼水泳記録会(低学年)の様子です。

「自分ができること、できるようになったことを確認すること」をテーマに活動していました。子どもたちは。開会式・準備運動の後に、「水中かけっこ」「水中かけっこ(輪っか拾いを含む)」「浮き(つかまりを含む)」「ビート板をつかった泳ぎ(バタ足)」等に挑戦していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「えだまめいりたまごやき(卵)」「キャベツのあさづけ」「じゃがいものそぼろに」でした。

今日のひとくちメモです。【ビタミンC】

「ビタミンC」と言えば、レモンやグレープフルーツ等の果物を想像する人が多いのではないでしょうか?実は、じゃがいもには、果物に負けないくらいビタミンCが含まれています。ビタミンCは熱に弱い栄養ですが、じゃがいものビタミンCはでんぷんに守られているため壊れにくくなっています。これからたくさん収穫される新じゃがいもも、ビタミンCが多く含まれています。ビタミンCの摂り方も工夫できそうですね。

大甕小学校のひとコマ(7月11日)※「歯みがき指導教室(1・3・5年)」「水泳記録会(中学年)」

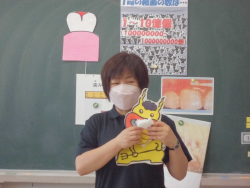

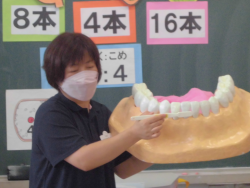

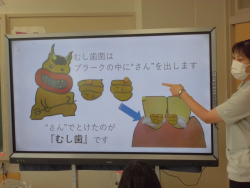

▼歯みがき指導教室(1・3・5年)の様子です。

※ 写真は第3学年(2校時)を掲載しています。

原町保健センターの歯科衛生士の皆様をお迎えして、歯みがき指導教室を行いました。子どもたちは、口の中の菌について学んだり、菌を減らす、あるいは、取り除くためのブラッシングの仕方等について学んだりしていました。

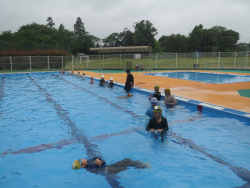

▼水泳記録会(中学年)の様子です。

開会式に続き、プール横(13m)やプール縦(25m)を使って、「ビート板を使用した泳ぎ(バタ足)」や「自由形」に挑戦していました。子どもたちは、精一杯種目に挑戦するとともに、「今できること」「来年度に挑戦したいこと」を確認していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ポークカレー(麦・乳)」「牛乳」「フルーツポンチ」「ビーンズカル」でした。

今日のひとくちメモです。【カレー】

夏本番を迎え、暑さが厳しくなってきました。気温が40度を超えるインドで、食欲を増して、胃にもたれない料理を!ということで工夫して作られたのがカレーです。「カレー」はインド生まれ。暑くて食欲がない時にでもおいしく食べることができるのは「カレーのスパイス」の働きによります。カレーは、入れる材料を変えれば、味の違いも楽しむことができ、いろいろな種類の栄養も摂ることができます。食欲がない時には、食べやすい物から食べ始めたり、栄養バランスを考えて食べたりして、体調を整えるようにしたいものですね。

〒975-0049

福島県南相馬市原町区

大甕字鶴蒔8番地

TEL 0244-22-3881

FAX 0244-24-2096

E-mail:ohmika-e@fcs.ed.jp

【東日本大震災(原発事故含む)における区域外就学・転出中の児童とその保護者の皆様へ】

現在上記理由等により区域外就学、転出中の児童について、大甕小学校に戻る意向がある場合は直接大甕小学校にご連絡下さい。