2022年9月の記事一覧

音楽祭まであと少し・・・

緊張の音楽祭、待ちに待った音楽祭、ドキドキの音楽祭、それぞれの想い馳せている音楽祭まであと少しです。5年生は朝から練習しています。1時間目も練習しました。器楽部も朝から練習しています。昼休みも練習です。放課後は須藤先生のレッスンを受けています。

残り少ない練習期間ですが、精一杯練習していきます。

米と味噌汁は日本人の魂だ(5年生)

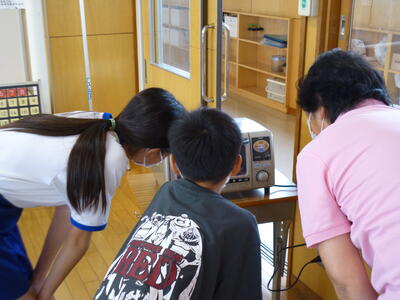

家庭科の調理実習を行いました。今回は日本人の食事の基本である「ご飯」と「みそ汁」を作りました。今はレンジで手軽に作れてしまうのですが、家庭科では鍋でお米を炊いて、煮干しから出汁を取ったみそ汁に挑戦です。

先日の野外炊飯の経験があるので、包丁の使い方や火の取り扱い方には慣れていましたが、お米の給水の様子や、透明な鍋で観察した炊飯の様子は新たな驚きがあったようです。煮干しの出汁もなかなか味わうことが無くなってきましたが、新鮮な感じで味わうことができました。

お弁当の日だったので、持ってきたおかずと共に美味しくいただきました。

KHK(上真野放送局)ネット配信開始

上真野小のお昼の放送が変わりました。放送室までの距離が遠いことによる食事の時間がとれないことや、姿が見えないことによる緊張感の低下が課題であったため、ICTの技術を活用してネット配信をしてみることにしました。

昨日から実施しているのですが今のところ順調で、音声だけの放送よりもクオリティが向上しました。軌道に乗るまで時間はかかるかもしれませんが、新しいことに挑戦する姿は頼もしいです。

華の道も時間と共に(3~6年生)

3~6年生は、JAさんにお世話になって恒例の生け花教室を行いました。今回使った花はトルコ桔梗、スプレーカーネーション、レザーファン(葉)でした。初めに、南相馬産のトルコ桔梗についてクイズを通して学びました。花の種類や花言葉などを知ることができました。

いよいよ生け花開始です。3年生は初めての子が多かったので慎重に生けていましたが、6年生になると、慣れた手すきで花を生けていました。自分の思いを込めて作った生け花にみんな満足でした。友達の良いところも見つけることができました。花の持つ力は偉大なものだと実感させられる時間となりました。

あたま・むね・はら(3年生)

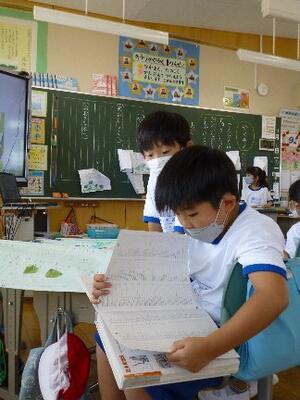

3年生は、昆虫の体のつくりについて学習しています。頭・胸・腹、足が6本という体のつくりが本当なのかどうなのかを確認するために学校田へ観察に行きました。

田んぼにはトンボやイナゴ、モンシロチョウなどがいました。観察する分だけ採って来ました。教室で観察しましたが、裏から見るとよく分かるということに気付きました。

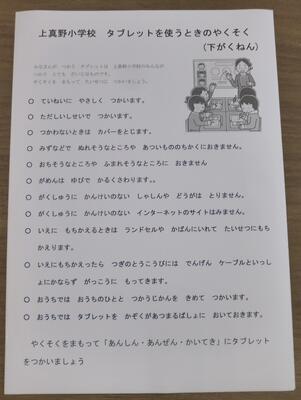

算数授業づくり支援訪問

9月26日(月)に、県の教育委員会が行っている「算数授業づくり支援訪問」を受けて、算数の授業力アップを目指しました。これは、「義務教育課の『研修支援チーム』指導主事等が学校訪問等を行い、授業づくりを継続的に支援することで、ふくしまの未来を担う児童生徒の算数・数学の学力向上を図る。」という目的で今年度から始まった事業です。

今回は5年生の分数の授業について、準備段階から指導していただきました。県の主任指導主事の先生からは、事前の指導でも、今回の指導でも算数を専門的に教えていただきました。5年生の子どもたちはたくさんの方に学習する姿を見られて緊張していましたが、一生懸命問題に取り組んでいました。先生も夏休みの間から今日のために準備してきたので、張り切っていました。少しでも上真野小学校の算数の学力が伸びていくように、これからも研修は続きます。

5年生:宿泊活動(最終回「2日間で成長しました」(2日目ダイジェスト))

宿泊活動から帰ってきて3日間が過ぎました。遠い昔のような、最近のような不思議な感じです。5年生11名はこの宿泊活動を通して大きく成長しました。10月の音楽祭に向けて団結していけそうです。

八木山ベニーランドに行ってきました(6年生)

6年生の小学校最後の遠足は八木山ベニーランドです。博物館や科学館も考えられましたが、ベニーランドに行って本当に良かったです。

様々なアトラクションを通してみんな笑顔で1日を過ごすことができました。

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館に行ってきました(3・4年生)

3・4年生の遠足はアクアマリンいなわしろカワセミ水族館見学です。館内を見学すると鯉やフナ、ヤマメやドジョウなどおなじみの魚からブラックバスやブルーギルなどの外来種などもいました。

展示されていた昔の客車に乗ったり、釣りをしたり見るだけではない体験もすることができました。釣りでは全員がニジマスを釣ることができ、その場で唐揚げにしてもらいました。お弁当と一緒に食べたのですが、とても美味しかったです。今後、真野川での学習にも役立つ遠足となりました。

八木山動物園に行ってきました(1・2年生)

秋の遠足で八木山動物園に行きました。出発前から楽しみな気持ちがあふれていました。

動物園では知っている動物、初めて見る動物などたくさんいてみんな目を輝かせていました。お昼のお弁当、おやつも楽しく食べました。思い出はそれぞれなのでたくさんお話してください。

5年生:宿泊活動(第四話「遠き山に日は落ちた」(1日目ダイジェスト))

5年生の宿泊活動ですが、1日目の活動は大変有意義なものになりました。2日目もキラリを目指して活動していきます。昨日紹介できなかった写真を少しですが載せておきます。

5年生:宿泊活動(第参話「給食もいいけどカレーもね」)

宿泊活動と言えば野外炊飯を抜きに語れません。もちろんメニューは定番のポークカレーです。近年はバーベキューや焼きそばといったメニューもありますが、上真野小はポークカレー一択です。

野菜を切って肉を炒めて、煮込んでルーを入れたら完成です。文字で書くと簡単ですが実際作ると大変でした。でも、みんなで協力すると美味しいカレーライスになりました。もちろんインドの方もビックリの美味しさでした。

ようこそ先輩2022

今年も鹿島中学校から上真野小の卒業生が職場体験に来てくれました。スケジュールの都合で1日だけの体験になってしまいましたが、8名の先輩方は精一杯活動していました。学校の仕事といっても授業をするのではなく、見学のお世話や、答えの丸つけ、体育館の整理整頓と様々な仕事にチャレンジしました。それでも1番生き生きしていたのが昼休みに小学生と遊ぶことです。学年関係なく、元気に走り回っていました。6年生もいつもよりは子どもっぽく見えるのですから貴重な機会です。いつもとは違う環境は子どもたちにとっても良い経験です。鹿中の皆さん、ぜひ来年も来てください。

5年生:宿泊活動(第弐話「やっちゃえ自動車工場」)

日産自動車 いわき工場では、車に乗ったり組み立ての体験をしたり、エンジンを触ったりしました。気分は木村拓哉さんになりながら、社会科で学ぶ自動車工場と比べながら見学することができました。工場の次は自然の家に向かいます。

5年生:宿泊活動(第壱話「いざ!いわき市へ」)

1泊2日の宿泊活動が始まりました。小学校の行事の中でも1、2位を争う人気のある行事です。今回5年生は、いわき市をメインステージに工場見学や海での活動、暗闇のハイキング、野外炊飯という普段の学校ではできない体験をたくさんする予定です。また寝食を共にすることにより、今まで知らなかった友達の良い面をたくさん知ることになるはずです。クラスの団結がより深まることも期待できます。

今朝は全員元気に登校し、出発式も立派に行うことができました。バスの中では音楽祭に向けた練習もしたそうで、楽しく移動しています。

学校だより「上真野2022」№13をUPしました

学校だより「上真野2022」№13をUPしました。

9月のある日 梨の名産地(3年生)

全国でも有数の梨の名産地である上真野地区なので、3年生の農家見学(社会科)はもちろん梨農家さんです。本日は学区内にある西山梨園さんと、横手にある梨の共同集果場見学に出かけました。

梨畑に到着すると、そこには桃源郷ならぬ梨源郷が広がっていました。何色と表現してよいのか分からない梨色としか言えないたくさんの実が、たくさん実っていました。畑では西山さんから梨についてのお話を聞いたり、梨狩り体験をしたりしました。次に向かったのは梨の選果場でした。選果場では、センサーを使って梨の内部を検査する作業や、箱詰めされた梨が出荷される姿を見学しました。

子ども達は、自分たちの故郷にこんなにも素晴らしいところがあることを知ることができました。今回の見学を通して、上真野地区のキラリをまた1つ見つけることができました。

お米の粉が・・・(1年生)

本日の1年生は、午前中はJRAさんにお世話になって馬との触れ合い、午後はJAさんにお世話になって米粉団子作りでした。料理を作ることが大好きな1年生は米粉を使ってお団子作りに挑戦しました。米粉や水の分量を量ったり、交ぜたり、丸めたりしていると少しづつお団子に近づいていきます。最大の難関はお湯に投入する場面です。恐る恐る入れる子、大胆に投入する子と様々ですが、みんな安全に気を付けて作業していました。

茹で上がったら水で冷やしてから味付けです。みたらし、あんこ、きなこを乗せたら米粉団子の出来上がりです。どのグループも上手にできました。食べてみると・・・・美味いに決まってますね。

学校に競走馬がやってきた(体験活動)

JRAさんと朝日新聞社さんにお世話になって、「馬はともだち サラブレッドと親しもう」が開催されました。初めに体育館でJRAの方から説明を受けました。馬の生態や走り方・スピード、好きな食べ物、馬の種類など知らないことをたくさん教えてもらい、身近に感じることができました。野馬追の里の上真野っ子でも知らないことがたくさんありました。

後半は馬との触れ合いタイムでした。体育館で話を聞いている間に到着していた4頭の馬との対面です。3頭はポニーだったので、可愛い感じでしたが、1頭だけ大きなサラブレッドがいました。「エルアルト」号という15歳の牡青鹿毛の馬です。はじめに女性のジョッキーさんが様々な歩き方や走り方を見せてくれました。大きな馬の走る姿は迫力があります。続いてのふれあいコーナーでは、ポニーやサラブレッドを観察したり触れたりしました、馬運車の中やえさなども見学することができ、楽しい時間を過ごしました。

馬を身近に感じられる南相馬市ですが、実際に触れる機会はなかなかありませんでした。競馬に出走するような姿の馬も初めて見る子がほとんどでした。様々な角度から馬を知ることができた時間になりました。

あいさつが上手(1年生)

あいさつはしなくても生きていけます。でも、あいさつをしたほうが楽しく明るく元気に生きていけそうです。

上真野地区に、あいさつの輪がもっともっと広がっていくといいですね。

突然の地震が来たら(行事)

今年度、初めて抜き打ちで避難訓練を行いました。昼休みの自由遊びをしている時に突然の地震の放送が入りました。教室やトイレ、校庭や廊下など様々な場所にいた子ども達でしたが、きちんと自分の身を守ることができていました。避難の時はいつもに比べると話し声もちらほらと聞こえていたり、校舎に戻ろうとする姿が見られたりしたのですが、それは今後の課題としていきます。

津波を想定した二次避難では、全員で屋上へスムーズに移動することができました。初めての行事で反省点もありましたが、今までとは違う緊張感を味わえて有意義な訓練でした。またいつか、実施していきたいです。

南相馬市を美しくするために(4年生)

4年生は、社会科の学習でクリーン原町センター見学に行きました。所内の見学やゴミの行方、リサイクルについてなどを聞いたり見学したりしました。自分たちの身の回りのゴミをどのようにして処理しているのかを知ることができました。

中でも一番衝撃的だったのが、福島県の一人当たりのゴミの量が、ワースト2位だったということでした。ごみ減量について考えさせられる見学となりました。

うみのかくれんぼ(1年生)

採用2年目の先生のフォローアップ研修の一環として、1年生の国語の授業参観を行いました。今回は「うみのかくれんぼ」を読んで、はまぐりは、どのようにかくれているのか調べました。「場所」「特徴」「方法」に分けて読み取りました。1年生も2学期になると少しづつ難しい学習をするようになっています。

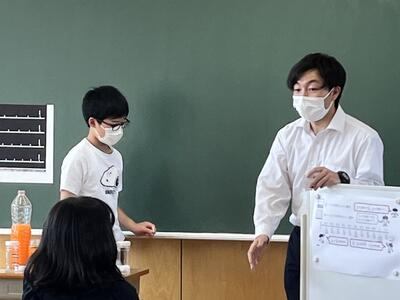

タブレットデビュー(1年生)

1年生がタブレットを使い始めました。初日は使う時の約束を確認して、ICT支援員さんから、起動のしかたや写真の撮り方を教えていただきました。一人一人担任の先生から機械を渡されたら、いよいよ校庭に撮影をしに行きました。朝顔の様子をたくさん撮影しました。初めて触る子、お家で何度も活用している子と様々ですが、今後リモート学習等も行っていくので、1年生の成長が楽しみです。

カメムシ空中駆除作戦(5年生)

中秋の名月も過ぎると田んぼの稲は少しづつですが黄金色に変化し始めます。稲は収穫の瞬間まで様々な自然災害や害虫、病気などから守っていかなくてはなりません。今回は地域学校協働本部の皆様にお世話になりながら、稲の大敵であるカメムシを退治する方法を教えていただきました。

米っ子上真野(学校田の名称)に着くと、5年生の目の前にあったのはドローンです。空からの映像を撮るのに使うことは知っていましたが、農薬散布まで行えるとは驚きでした。なお、見学者の安全を考慮して今回は農薬の代わりに水を散布しました。令和になって農業もますます進化しています。

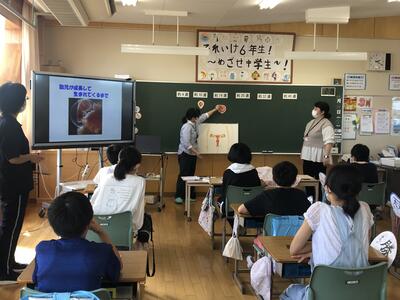

命のバトン(6年生)

6年生は、思春期保健教室を行いました。黒い画用紙に針で穴を開けたものを光にかざして、いのちのはじまりに触れました。その小さなものが40週間で赤ちゃんになるという奇跡に歓声を上げながら感激していました。人形ですが、産まれたばかりの赤ちゃんの重さを体験すると「お家の人は、私たちを守ってくれてんだ」「予想よりも重かった」「首がぐらぐらしていた」等の感想を述べていました。

何度か学習してきた生命の誕生ですが、6年生のこの時期に学び直すことで、より印象深く身についていきそうです。

用水路をたどってみた(4年生)

上真野地区の田んぼは真野川から離れたところにも広がっています。多くの水を使うはずの田んぼなのに水はどのようにして手に入れているのだろうか。調べてみると、ため池と用水路が関係しているようでした。疑問に思ったら現場に赴くのが4年生。早速自転車で用水路探検の旅に出かけました。

出発するとすぐに雨が降ってきましたが、カッパを着てどんどん進みます。栃窪方面に向かって進んでいくと水はますます綺麗になり、田んぼも緑も夏の終わりを感じさせるものでした。今回の見学で分かったこともたくさんありましたが、まだわからなかったことも出てきました。さて、用水路に詳しい方はどこかにいるのでしょうか・・・

ニコニコアートクラブ(クラブ活動)

9/7(水)のクラブ活動の日、ニコニコアートクラブではプラ板を行いました。透明プラ板にイラストや文字をかいてトースターで熱すると縮小されてキーホルダーになります。みんな思い思いの作品を作り上げていました。

とろとろえのぐで かく(2年生)

図工では「とろとろえのぐで かく」を行いました。着色した液体粘土を自分の手を筆代わりにして自由に描きました。絵の具と手で描くいつもの作品とは一味違った作品になりました。

おでかけまほろん(6年生)

6年生は13:00から「おでかけまほろん」でした。まほろんとは福島県文化財センター白河館の愛称で、「おでかけまほろん」は、まほろんの学芸員が、収蔵資料を携えて学校に出向き、地域の歴史や文化財について学習する機会を創出する事業です。

今回は様々な土器を持ってきてくださり、実際に触れることもできました。学習の途中にはクイズもあり、楽しく学ぶことができました。土器を古い順に並べる問題でしたが、なんと全員外れてしまいました。すでに縄文時代や弥生時代の学習を終えていた子どもたちはかなり自信があったようですが、衝撃を受けていました。南相馬は製鉄日本一であったことや、学区内にはたくさんの遺跡があることも教えていただき、地元を見直すきっかけにもなりました。本物の力はデジタルがいくら進化しても最強です。

明日からは、自転車乗りの仲間入り(3年生)

秋の交通教室が行われました。本日は交通教育専門委員の方3名に来ていただき、正しく安全な自転車の乗り方を教えていただきました。校庭には練習コースが描かれ、最新型のLED簡易信号機も設置されました。

校長先生と交通教育専門委員の方からは、「自転車も車両である」「交通事故にあってしまうだけではなく、加害事故もある}「手信号}などを教えていただきました。お話の後はいよいよ愛車にまたがり、コースでの練習です。白い線をまたいで蛇行したり、赤信号でうまく止まれなかったりしましたが、何回も練習しているとどんどん上手になりました。

いよいよ路上訓練です。上真野小の周りは意外と交通量が多く、大型車も走っているので怖い感じがしたようです。それでも最初は担任の先生を先頭に運転したので、怖さは少なくなりました。2回目は一人で運転したのですが、一人前に乗れるようになりました。これからは自転車に乗る機会も増えてくるので、初心を忘れずに、安全運転でいきましょう。

真野川ごみ拾い隊(4年生)

総合的な学習の時間を通して、「真野川のごみを拾いたい」「きれいな故郷にしたい」という気持ちを高めてきた4年生は『真野川ごみ拾い隊』を結成しました。本日は、その記念すべき1回目の活動日でした。

ゴミ袋と火ばさみを持ち、軍手と長靴という『真野川ごみ拾い隊』の装備に身を包んだ7名は相棒のリヤカーと共に真野川に出かけました。そこは一見綺麗に見える上真野の風景でしたが、草むらの中には大きなビニール袋や冷蔵庫の残骸、お盆に使ったとみられるナスなど様々なゴミがありました。7名の子どもたちは勇敢に立ち向かいましたが真野川にいることができるのは給食まで、後ろ髪を引かれる思いで学校へと戻ってきました。100kgまで耐えられるリヤカーにあふれんばかりのごみと共に帰校した隊員たち。やり切った思いと、まだまだやらねばならぬという思いが交錯していました。ごみのポイ捨てはいけないことだと実感した子どもたちでした。

いきものずかんをつくったよ(1ねんせい)

生活科の学習で、生き物図鑑を作っています。今年の1年生は生き物が大好きです。授業中だけではなく、休み時間も進んで虫とりをしています。教室にはたくさんの昆虫やカナヘビなどがいます。

生活科の学習では、本で調べたり、観察したりしながら「いきものずかん」を作っていました。特徴や生態など1年生なりにしっかりとまとめていました。

マットの魔術師(6年生)

昭和の頃にマットの魔術師と言えばエドワード・カーペンティアでしたが、令和の現在、上真野小にもマットの魔術師を彷彿させるような子どもたちがたくさんいます。6年生の体育の学習のマット運動では、開脚前転や前方とう立回転、壁倒立など様々な技に挑戦していました。見事な開脚、見事な倒立、見事なブリッジなど体育館はマット運動のワンダーランドでした。授業の終わりには、しっかりと振り返りを行い、次回の学習に備えている姿も素敵でした。

受粉(5年生)

理科では「花から実へ」という学習をしています。実ができるためには花粉、おしべ、めしべなどが関係しているのではないか?という予想を立てました。それを確認するために、ヘチマの雌花に花粉が付かないようにしました。しかし、この実験は成功率が低い感じがします。今回はうまくいくか注目です。

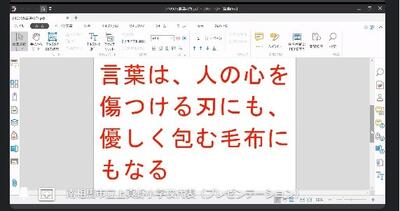

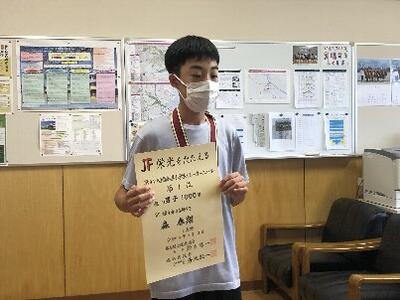

いじめ、ことばづかい

9/5(月)の全校集会は、リモート形式で行いました。今回は校長先生からいじめ・言葉づかいについてのお話がありました。また、先日行われた陸上の県大会の1000m走で優勝した森君の表彰も行われました。

3・4年生のキュウリビズ

1学期から続けてきたキュウリビズも、秋の訪れと共に終わりが近づいてきました。

本日はキュウリビズで収穫したキュウリと総合的な学習の時間に栽培していたミニトマト、巷で大人気の蒸し鶏を使って即席棒棒鶏を作りました。家庭科をまだ学習していない3・4年生でしたが、包丁を上手に使って調理していました。味付けは魔法の小瓶から胡麻ドレッシングを振りかけました。もちろん最高の棒棒鶏に仕上がりました。

学校だより「上真野2022」№12をアップしました

学校だより「上真野2022」№12をアップしました。リンク先からPDFファイルできれいに見ることができます。

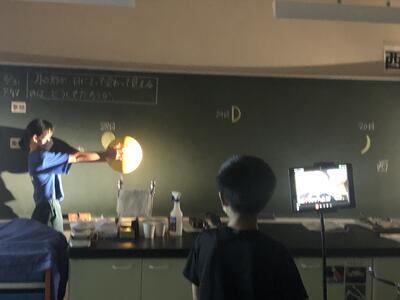

MOON(6年生)

6年生の理科では「月の形と太陽」を学習しています。月や星の学習は夜に授業ができないので実際の観察をするのが難しい教材です。そこで6年生は、理科室を暗くして強力な電球を太陽に、ボールを月に見立てて実験を行いました。

自分の立ち位置で同じボールを見ても見え方が違うので、なかなかすっきりと理解することは難しいようですが、自分なりに説明できるようになってほしいので、もう少し観察を続けていきたいと思います。

10月4日に向けて(5年生)

5年生は、10月4日の鹿島区音楽祭に向けて、朝の時間も練習しています。体育館に楽器を運び、少しでも本番に近い感じで演奏できるように工夫しています。演奏曲は「夏祭り」です。和太鼓と西洋の楽器を融合させた素敵な曲です。残り1ヶ月間、心を一つに頑張ります。

〒979-2451

福島県南相馬市鹿島区浮田字一丁田81

TEL 0244-47-2226

FAX 0244-47-2279

mail : kamimano-e@fcs.ed.jp