出来事

大甕小学校のひとコマ(6月15日)※ 全校朝の会(放送)を含む。

▼全校朝の会(放送)

第3月曜日開催の「全校朝の会(放送)」を代表委員の進行により行いました。メニューは「あいさつ」「今月の歌(赤いやねの家)」「係の先生からの話」でした。写真は「進行の打合せ」「今月の歌(代表委員、1~4年生)」「係の先生の話(5・6年)」の様子です。

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「水の流れのように(工作)」

「水が流れる様子を想像して自分の思いに合った作品を考えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、作品参考例や説明をもとにイメージをふくらませて、作品づくりの構想を練っていました。

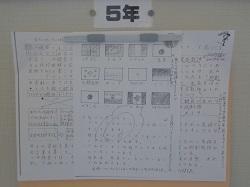

▼第5学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちの国土(低い土地のくらし・高い土地のくらし)」

「豊かな水を生かした農業について調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書の説明文や資料から、人々の工夫や努力点、思いや願いについて調べまとめていました。

▼第4学年の読書活動の様子です。

図書室から好みの本(今読みたい本)を借りてきて、少しずつの時間を上手に利用して読書活動を行っていました。

▼第3学年の学習の様子です。

音楽科「歌って音の高さをかんじとろう(春の小川 他)」

「“春”から言葉や様子をイメージして、雰囲気が伝わるように歌うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、言葉や様子を発表し合った後に、明るく楽しい雰囲気で歌い合いや聴き合いをしていました。

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「うれしいことば」

「生活の中で、うれしかったことばを思い出して文章をつくること」をテーマに学習していました。子どもたちは、どんな時に誰が何と言ってくれたのか、自分の気持ちはどうだったのかを書きまとめていました。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「きれいにさいてね(せわをしよう はなのようすをつたえよう)」

「育てているアサガオの成長を確かめること」をテーマに活動していました。子どもたちは、鉢の中で少しずつ大きく育っているアサガオの葉の色や形、手ざわりを言葉や絵でかきまとめていました。

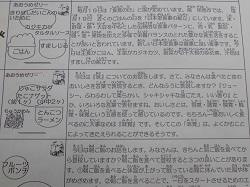

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「あじのしおこうじやき」「きりこんぶのいために」「じゃがいものみそしる」「ひとくちとちおとめゼリー」でした。

食べることは生きる上で欠かせないものであり、健康な生活を送るための基本でもあります。いろいろな食べ物の味やはたらきを知り、バランスのよい食事を心がけましょう。

大甕小学校のひとコマ(6月12日)

▼第1学年の心電図検診の様子です。

体育館脇に駐車した検診車の中で、順番に心電図検診を行いました。子どもたちは、待っている間はゆったりと読書の時間を過ごしていました。

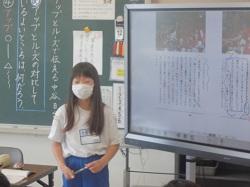

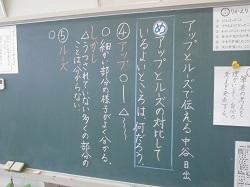

▼第4学年の学習の様子です。(初任者研修:授業参観を兼ねる。)

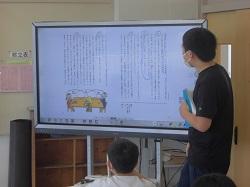

国語科「筆者の考えをとらえて、自分の考えを発表しよう(説明文)」

「説明の文章(文)の中で、対比的に書かれているところはどこかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、全員の前で発表したり近くの友達に伝えたりしながら確認し合っていました。

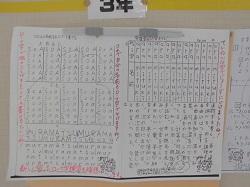

▼第5学年の学習の様子です。

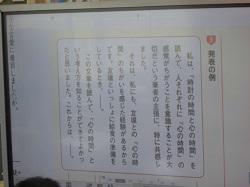

国語科「文章の要旨をとらえ、自分の考えを発表しよう(説明文)」

「説明文の内容のまとまりごとに分けること」をテーマに学習していました。子どもたちは、文章のつながりや書かれている内容を確認しながら、文章全体を分けていました。

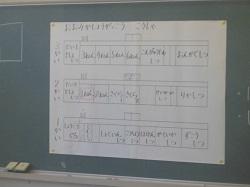

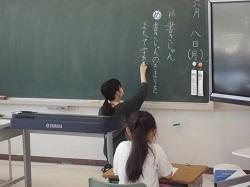

▼第6学年の学習の様子です。

国語科「筆者の主張や意図をとらえ、自分の考えを発表しよう(説明文)」

「発表に向け、筆者の主張について自分の考えをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、学習シートに「自分の考え」「理由や具体例」「まとめ」を書き込んでいました。

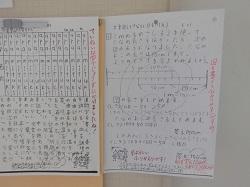

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「同じぶぶんをもつかん字」

「同じ部分をもつ2つの漢字を使って短文をつくること」をテーマに学習していました。子どもたちは、同じ部分を確認した後に、作った短文を発表し合っていました。

▼第3学年の図書室利用の様子です。

図書室の先生(学校司書)から本の紹介を受けたりしながら、すき間の時間に読むことができる本を探し、借りる姿が見られました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「コッペパン」「牛乳」「だいずチョコクリーム(乳)」「オムレツのカラフルソースかけ(卵)」「アスパラガスのサラダ」「アルファベットスープ」でした。

アスパラガスは、初夏から秋ごろまでが収穫の時期です。中でも一番おいしいとされている時期は、ちょうどこの時期で、みずみずしさがあり、心地よい歯ざわりを感じることができます。アスパラギン酸と呼ばれるアミノ酸が含まれていて、うまみのもとになる他に、疲れを取ってくれる働きがあります。旬のアスパラガス食べて体の中から元気になりたいですね。

大甕小学校のひとコマ(6月11日)

▼第6学年の学習の様子です。

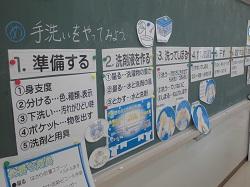

家庭科「夏をすずしく さわやかに」

「これまでの学習を生かして手洗いすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、紅白帽子の手洗いを手順に沿って行った後に、活動の振り返りを行うとともに、ゲームを通して「洗濯表示」について理解を深めていました。

▼第3学年の学習の様子です。

道徳科 主題「正直な心」 教材名「千ばづる」

「資料を通して、正直な心について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、行動や心について、自分の考えと友だちの考えを比べながら交流を深めていました。

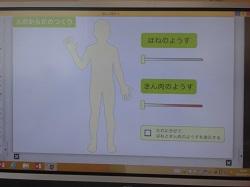

▼第5学年の学習の様子です。

理科「魚のたんじょう」

「メダカのおすやめすの特ちょうなどについて調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、学習シートをもとに、自分なりに調べた後に全体で確認していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ギョーザ(麦)2個」「ぶたにくとキャベツのみそいため」「わかめスープ」「かたぬきチーズ(乳)」でした。

塩分の取りすぎは体に悪いと言いますが、塩分を全く取らないことも体に悪影響を与えます。塩分には体の水分をとどめて調節する役割があります。特に夏は汗と一緒に塩分が体から出てしまうため、塩分がなくなってしまうと水分もなくなり、熱中症になる危険性が高まります。塩分は三度の食事で十分な量を取ることができるので、しっかり食べて熱中症を予防したいですね。

大甕小学校のひとコマ(6月10日)※ 1年生学校探検①を含む。

▼第5学年の学習の様子です。

図画工作科「言葉から思いを広げて」

「言葉からイメージを広げたり、様々な世界を思い浮かべたりしながら、表したいことを考えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、図書の言葉や内容をもとに何を表現するか構想を練っていました。

▼第6学年の学習の様子です。(図画工作科共同作品、新聞を含む。)

算数科「対称な図形」

「3つの図形は同じ仲間なのかを、これまでの学習をもとに考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは「180°回転」「重なり」「対称の中心」等をキーワードにして、点対称な図形について理解を深めていました。

▼第4学年の学習の様子です。

書写(毛筆)「漢字の組み立て:原」

「漢字の部分の組み立て方に注意して書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、提示されたポイント「一画目を長く書く」や二画目以降の組み立て方に気を付けながら練習していました。

▼第3学年の学習の様子です。

音楽科「歌って音の高さをかんじとろう」

「音の高さに気を付けて明るい声で歌うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、五線や記号等について確認した後、まずは歌詞や挿絵をもとにしながらCD音楽により曲の雰囲気を味わっていました。(身振りで味わう姿も…)

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「漢字の学習」

「漢字スキルをもとにしながら、単元で学習している漢字の書き方について知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、電子黒板の画面や先生の説明に合わせて書く練習を重ねていました。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「がっこう だいすき」

「ともだちと がっこうを たんけんすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、先生から探検の仕方の説明を聞いた後に、地図を片手にグループで第1回目の校舎内探検をしました。職員室や保健室、校長室の中の様子を見てまわりました。「トントン。しつれいします。1年の〇〇です。〇〇中をみせてください。」しっかり言えました。校長室で記念撮影!

▼今日の給食です。

今日の献立は「スパゲッティ ミートソース」「牛乳」「みかんサラダ」でした。

脳を働かせるために重要な食事とはバランスのよい食事です。脳のエネルギーはブドウ糖です。ブドウ糖はごはんやパン、めん等に多く含まれています。また、そのブドウ糖を使うためには様々な栄養素が必要です。ごはんだけ、パンだけの食事ではなく、卵焼きや目玉焼き、みそ汁やスープ、サラダ等いろいろなおかずもそろえてバランスよく食べることが、脳の働きをよくするポイントです。朝早く起きて、しっかりと朝食を食べたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(6月9日)※ 南相馬市上空に笑顔のマーク、5・6年家庭学習カードを含む。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「たねをまこう どれぐらいそだったかな」

「植物の成長の観察用ヒマワリの植え替えをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、これまで育てていたポットから取り出して、学年花壇への植え替えを終えました。他の学年のヘチマやインゲンマメ、ホウセンカとともに成長が楽しみです。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動き:新体力テスト)」

「体力テストの項目にある50m走の動きを知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、2人1組でスタートし、50mのコース内を走ってゴールを目指す動きに挑戦していました。

▼第4学年の学習の様子です。

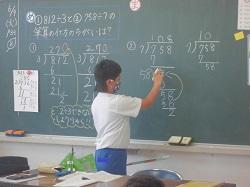

算数科「わり算の筆算」

「①812÷3 ②758÷7 の筆算の違いを見つけること」をテーマに学習していました。子どもたちは、自分の考えをもちながらも、友達の説明を聞いたり、友達の考え方に付け足したりして、筆算の仕方の違いをまとめていました。

▼第6学年の学習の様子です。

外国語「How is your school life?」

「世界の子どもたちの日常生活を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書の挿絵と英語の説明をヒントにして、いろいろな日常生活にふれていました。

▼第5学年の学習の様子です。(メダカの飼育の様子を含む。)

理科「植物の発芽と成長」

「発芽に必要な条件をまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでに行ってきた観察・実験の結果をもとに、日光や空気、水との関係をまとめていました。

▼第2学年の学習の様子です。

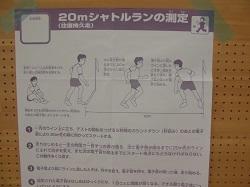

体育科「体つくり運動(多様な動き:新体力テスト)」

「20mシャトルラン(往復持久走)の動きを知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、説明を受けた後に、何回か往復しながらシャトルランの動きに挑戦していました。

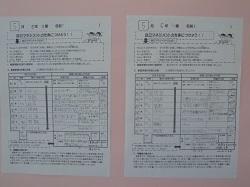

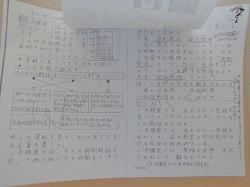

▼第5・6学年家庭学習カード

計画的に家庭学習を行うことの習慣化を図るために作成・使用しているカードです。自分を知りながら、計画・実践・振り返り・改善(見直し)の過程を繰り返し行う力は、身に付けさせたい資質・能力のひとつでもあります。ご家族の皆様からの励ましが大きな力になりますので、その言葉のご記入をお願いいたします。併せて進み具合や取組状況等の確認にもご協力をお願いいたします。※写真は6年生の家庭学習カードです。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「かじきカツのソースかけ(麦)」「ブロッコリーサラダ」「もずくのみそしる」でした。

「食品ロス」とは、本来はまだ食べられるのに捨てられる食品のことです。日本では年間500万トンから800万トンと試算されていて、これは日本の米の年間収穫量とほぼ同量と言われています。「残さずに食べる」ことは自分の体を成長させるだけではなく、この「食品ロス」を減らすことにもなります。自分の体の成長に必要な量を考えながら食べることも大切ですね。

▼南相馬市上空に笑顔のマーク

エアレースパイロット 室屋義秀 さん(福島市)が県内上空を飛ぶ第2回イベントが浜通り地方で繰り広げられました。12時36分頃にスモークを使って「笑顔のマーク」が描かれました。校庭からは歓声が上がっていました。

大甕小学校のひとコマ(6月8日)

▼第4学年の学習の様子です。

理科「あたたかくなると 天気と気温」

「植物の成長の観察用ヘチマの植え替えをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、学年花壇の草取りや掘り起こしをしてから植え替えと水やりを行いました。これからの成長も楽しみです。

▼第1学年の学習の様子です。

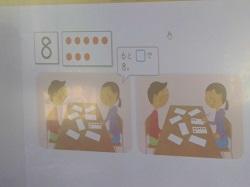

算数科「いくつといくつ」

「前回の学習“7はいくつといくつ”に続いて“8はいくつといくつ”かを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは これまでの学習を生かしながら 1・2・3・5・6・7の数字カード(1枚ずつ)と4の数字カード(2枚)を使って答えを見つけ出していました。

▼第2学年の学習の様子です。

書写「点や画の組み立て」

「書き順とそのきまりを覚えること」をテーマに学習していました。子どもたちは「三」「川」「月」「中」の文字をもとに、書き順を確認した後にていねいに練習していました。

▼第5学年の学習の様子です。

書写「字の形」

「筆順と字形の関係に注意して書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは「原」「反」「皮」「感」の文字の筆順を確認した後に、字形に注意しながら練習していました。

▼第3学年の学習の様子です。

総合的な学習の時間「コンピュータの使い方を学ぼう」

「マウスの操作の仕方について慣れること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ICT支援員の小澤貴俊先生の準備のもと、教材のゲームを通して「シングルクリック」「ダブルクリック」「ドラッグ(移動)」の操作の仕方を覚えました。

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「動きをとらえて 形を見つけて」

「身の回りの用具を使い、風や水の動きや形の美しさを写真でとらえること」をテーマに活動していました。子どもたちは、グループの仲間と協力しながら撮影活動を行い、学習の後半には教室で発表会を行いました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ぶたキムチどん」「ごぼうサラダ」「ヨーグルト(乳)」でした。

今日のひとくちメモです。【キムチ】

キムチは野菜を塩漬けして、にんにくや唐辛子等を白菜にすり込んで1週間ほど漬け込み発酵させて作ります。おなかの調子をよくして免疫力を高め、かぜ予防もしてくれます。

2階と3階の給食配膳室(パントリー)での作業の様子(高江恵子先生)と調理室での情熱と熱気の様子(左から高野あけみ先生、森田明日菜先生)です。

※調理室への立ち入りはできないため窓の外側からの撮影です。

大甕小学校のひとコマ(6月5日)※ 聴力検査、歯科医師会からの支援を含む。

▼むし歯予防の普及啓発として…

歯科医師会より南相馬市内全小学生に「フッ化物配合歯みがき剤」等の口腔ケア用品が配付されました。ご家庭でのむし歯予防に是非役立ててください。

▼聴力検査(3年)の様子です。

聴力検査の行い方や待っている間の注意点等を確認した後に、一人ずつ検査を実施しました。検査結果につきましては後日お知らせいたします。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動き:新体力テスト)」

「新体力テスト項目の動きに挑戦し、記録測定すること」をテーマに活動していました。日差しも少々強く気温も高い中でしたが、子どもたちは途中水分を補給しながら、「50m走」「ソフトボール投げ」の動きに挑戦していました。

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「夏をすずしく さわやかに」

「手洗いの洗濯ができるようになるために…」をテーマに活動していました。子どもたちは、手洗いの手順について、書きまとめる活動を行いながら、一つずつ確認していました。

▼第4学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちの県(県のひろがり)」

「産業について調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、農業や林業、水産業、商業、工業等の社会を支える仕事について、地図帳を活用して福島県内の産業について調べていました。

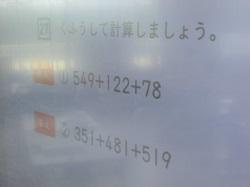

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「たし算とひき算」

「(3けたの数+3けたの数+3けたの数)の計算をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、計算のきまり(結合のきまり)を使うとより簡単にできることをまとめ、その後練習問題に取り組みました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「いくつといくつ」

「7はいくつといくつを合わせた数かを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、算数ブロックで考えた後に、「さいころの目」の不思議(表と裏を合わせると7の数になる)も知りました。

▼第5学年の学習の様子です。

音楽科「音楽プリズム(心をつなぐ歌声)」

「曲を作った人の思いや歌詞の内容を味わいながら歌うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、教科書に掲載されている作者のメッセージにもふれ、音楽に合わせて表現していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょくパン」「牛乳」「りんごジャム」「とりにく と ひよこまめ の いためもの」「ワンタンスープ(麦)」でした。

毎年6月は食育月間です。食べることは生きる上で欠かすことができず、健康な生活を送るための基本でもあります。特に成長期には、体だけではなく心や知能の成長にも大きな影響を与えます。わたしたちの心身は食べたものでできているということになります。給食でも家庭でも、たくさんの食べ物や料理にめぐり合うと思います。初めての物でも苦手な物でも、わたしたちのための料理ですので、まずは見てひと口食べることから挑戦してみたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(6月4日)※ 眼科検診を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「音楽でみんなとつながろう」

「いろいろなくにのおどりの音楽を楽しむこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、挿絵からおどりの様子を感じ取り、その国を想像しながら音楽を味わっていました。

▼第3学年の学習の様子です。

国語科「漢字の広場」(2年生までに習った漢字)

「宝物を探しに出かける男の子の話。そのとちゅうで見つけたものを書くこと」をテーマに学習していました。2年生までに習った漢字と挿絵をヒントに文章を作っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

外国語「When is your birthday?」

「誕生日に関する、どのようなやり取りをしているかを知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、音声で流れてくる会話の中から、月日等のキーワードに着目して活動していました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「分数と整数のかけ算、わり算」

「分数と整数のかけ算、わり算の習熟度を高めること」をテーマとして学習していました。子どもたちは、問題に対する一つ一つの計算をていねいに行い正確な回答を目指していました。

▼第4学年の学習の様子です。

図画工作科「コロコロガーレ」

「転がり方を工夫したコースを取り入れた作品の完成を目指すこと」をテーマとして活動していました。子どもたちは、転がり方の確認や飾りつけ等を行い、作品を仕上げていました。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動」「走・跳の運動遊び」

「運動身体づくりプログラムの運動に挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、タオルを使った投げる動きやケンケン跳びの動き等を行っていました。用具を片付けてから、集合・整列、そして、先生の話を聞く姿勢づくりまで、短い時間で上手にできるようになってきています。

▼今日の給食です。(南相馬市の「よくかむ」食べ方を意識した「かみかみ献立」)

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「かつおのみそマヨネーズやき」「かいそうとこんさいのカミカミきんぴら」「きぬさやのみそしる」でした。

【きぬさや】こすり合わせると絹がすれるような音がするため、この名が付いています。この時期に収穫される野菜で、パッとした緑色が料理に彩を添えてくれます。見た目を華やかにするだけでなく、ビタミンBやビタミンCという栄養素が多く含まれて、病気に負けない免疫力を高めてくれる野菜です。今日のきぬさやは、調理の先生方が一つ一つ筋をとって食べやすいようにしてくれてました。

▼眼科検診(全学年)

学校医(眼科)の小林医師をお迎えして眼科検診を実施しました。実施方法は、前の人との距離をとって待機・移動し、小林医師の前へ。自分で目を開いて検査をしていただきました。

大甕小学校のひとコマ(6月3日)(※ 保健室掲示、幼小連携:小学校でのお散歩、児童会委員会活動 を含む。)

▼今月の健康目標です。(保健室の掲示より)

「歯を大切にしよう!」がテーマの掲示です。掲示物をめくってみると、豆知識が分かります。①みがくタイミングは? ②みがきにくいところは? ③みがいた後は? ④みがき残しを減らすには?

▼幼小連携:学校散歩の様子です。

大甕幼稚園の年長組と年中組の皆さんが小学校に足を運んでくれました。先生方と一緒に小学校敷地内のお散歩(見学)です。校長室・職員室前で、あいさつをしてから、校舎北側、校舎東側(調理室前)、校舎南側(保健室前)、校庭のコースをめぐりました。校庭では5年生の50m走の記録測定に声援を送ってくれました。

▼第5学年の学習の様子です。

家庭科(6月2日5校時)

「お茶の入れ方について知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、説明を受けながら、お茶を入れて味わうまでの一つ一つの流れをていねいに確認していました

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「体つくりの運動(新体力テスト)」

「新体力テストの項目の動きに挑戦し、記録測定すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、準備運動や運動身体づくりプログラムの運動の後に、テスト項目の記録測定に挑戦しました。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「きれいにさいてね(せわをしよう)」

「育てているアサガオの芽の間引きや水やりをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、より育ちがいい芽だけを鉢の中に残していました。間引いた芽は牛乳パック(土入り)に入れて持ち帰りますので、家庭でも育ててみてはいかがでしょうか。

▼第2学年の学習の様子です。

図画工作科「にぎにぎ ねんど」

「手や指でねん土をにぎって、形をつくること」をテーマに学習していました。子どもたちは、にぎり方を工夫しながら、自分が思い描く形を表現していました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「分数と整数のかけ算、わり算」「対称な図形」

「練習問題の挑戦し計算の仕方をマスターすること」「対称な図形の対応する辺や角を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、それぞれのめあてに合わせて活動していました。

▼第3学年の学習の様子です。

音楽科「歌って音の高さをかんじとろう」

「鍵盤ハーモニカ演奏の指の使い方(運指)を覚えること」をテーマに学習していました。息を吹いて音を出す学習を制限しているところですので、子どもたちは、先生の説明を見たり聞いたりした後に、実際に指の動かし方の確認を行いました。

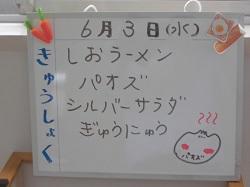

▼今日の給食です。(※「給食メニュー紹介」の写真を含む。)

今日の献立は「しおラーメン」「牛乳」「パオズ(麦)」「シルバーサラダ(乳)」でした。

今日のひとくちメモです。

【食べ物クイズ(牛乳)】問題:牛乳は栄養価も高くよい食品ですが、1日何本くらい飲んでも良いのでしょうか。1番 2本くらい、2番 5本くらい、3番 10本くらい。正解は1番 2本くらいです。牛乳は質のよいたんぱく質やカルシウムを多く含んでいて成長に欠かせない食品です。でも、どんなに栄養価の優れた食べ物でも、その食べ物だけでは健康な体をつくれません。他のいろいろな食品をしっかり食べることも大切です。水分補給にもなりますので、まずは給食の牛乳をしっかりもみたいものですね。

▼児童会委員会活動の様子です。

「異年齢の児童同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて計画を立てて、役割を分担・協力して運営することに、自主的・実践的に取り組めるようにすること」をねらいとしています。委員会活動への参加は4~6年生児童として、本日は「顔合わせ」「組織つくり」「活動のめあて設定」「活動計画・内容の立案」を行いました。今後は委員会の計画に基づいて活動を進めていきます。委員会は次の6委員会です。「代表委員会」「放送委員会」「体育委員会」「保健委員会」「図書委員会」「美化委員会」

▼代表委員会

▼放送委員会

▼体育委員会

▼保健委員会

▼図書委員会

▼美化委員会

大甕小学校のひとコマ(6月2日)

▼第3学年の学習の様子です。

理科「たねをまこう(どれぐらい そだったかな)」

「植物の成長の様子を観察し記録すること」をテーマに学習していました。植物はヘチマやホウセンカ、ヒマワリ、オクラです。子どもたちは、葉やくきの大きさ(長さ)・色・形を観察し、ていねいに記録していました。終了後は満足の表情も見られました。

▼第1学年の活動の様子です。

休み時間を利用して、集合写真の撮影を行いました。(短時間での撮影、手洗い・うがい、消毒等に配慮。)改まった表情や「1+1=?」「3-1=?」でニコッとした表情でレンズに視線を向けていました。みんな実によい表情をしています。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「わり算の筆算」

「(2けたの数)÷(1けたの数)のあまりのあるわり算の筆算の仕方を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、計算の仕方を学級全体でまとめた後に、それぞれ練習問題に挑戦しました。答えの確認は友達同士で行う方法も取り入れていました。

▼第6学年の外国語科の学習の様子です。

「世界の国について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、電子黒板の映像を見たり、聞こえてくる音声に集中して耳を傾けたりしながら、国名や首都名を聴き取っていました。また、聴き取った国名や首都名を英語を使って問答していました。

▼第5学年の学習の様子です。(※家庭学習コーナーの掲示を含む。)

理科「植物の発芽と成長」

「植物の発芽に必要な条件を調べる実験の経過を報告し合うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、「水」「空気」「適当な温度」「日光」の条件に照らしながら、経過を報告し合っていました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動き:新体力テスト)」

「新体力テストの項目にある動きの確認とそれぞれの記録測定をすること」をテーマに学習していました。全国(県)体力・運動能力調査の結果集計及び分析は今年度中止となっていますが、動きにふれること、記録測定をして自己の状況を知ることを目的に行っています。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「ビーンズカレー」「牛乳」「イカとみずなのサラダ」でした。

【ビーンズ】ビーンズは日本語で何の食材でしょうか。1番「肉」、2番「豆」、3番「卵」。正解は2番「豆」です。豆は畑の肉と言われ、良質なたんぱく質が多く含まれています。たんぱく質は、肉や魚、豆、卵等に含まれ、体の筋肉や血をつくってくれる大切な働きをします。しっかり食べて健康な体をつくりたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(6月1日)

▼第1学年の学習の様子です。(本日より清掃活動に参加。班長さんと移動の様子を含む。)

算数科「いまなんじ」

「時計の見方や読み方、時刻の表し方に慣れること」をテーマに学習していました。子どもたちは、模型となる時計を利用して、例)2時や3時 を表し、先生に確認してもらいながら活動を進めていました。

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「メモのとり方」

「大事なことを忘れないようにするためのメモのとり方」をテーマに学習していました。教材の挿絵に関する内容を聞きながらメモをとり、全体で大事なことが抜けていないか確認していました。また、効果的なメモのとり方について、友達のノートを参考にしながらまとめていました。

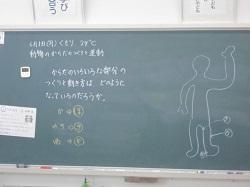

▼第4学年の学習の様子です。

理科「動物のからだのつくりと運動」

「からだの部分のつくりや動きはどうなっているか調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、学習シートに沿って「曲がるのか」等のキーワードをもとに、それぞれの部分について確認していました。

▼第5学年の学習の様子です。

外国語科「世界の名前について考えよう」

「世界の名前の表し方について知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、日本での名前の表し方について確認し、言い方に慣れるよう、お互いに伝え合う活動を繰り返していました。

▼第6学年の学習の様子です。

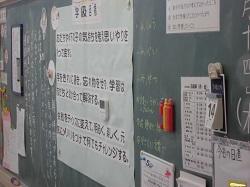

学級活動「個人の1学期の目標や係活動のめあてり」

「1学期の個人目標に対する4・5月の振り返りと係活動の取組状況の振り返りをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、目標シートに自己評価をしたり、係の仲間と反省をしたりして、次の活動の見通しをもっていました。

▼第3学年の学習の様子です。(3年家庭学習コーナーと音楽掲示を含む。)

音楽科「音楽で心をつなげよう」

「音楽で心をつなげる・つながること」をテーマに学習していました。子どもたちは、広い空間で同一方向を向き、教材曲の音楽に合わせて、みんなと一緒に声に出す活動を行っていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「おやこどん(卵)」「牛乳」「こまつなみそしる(麦)」「ばんかん」でした。

【給食の時間の振り返り】〇食事前の手洗いや消毒。〇給食当番:白衣や防止、マスクの着用。配膳。〇正しい姿勢での食事。〇よくかんで食べることの意識。→ このようなことを習慣づけることで、より充実した健康的な食生活を送ることができます。家庭でもできることに挑戦したいですね。

大甕小学校のひとコマ(5月29日)

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「夏をすずしく さわやかに(夏の生活 住まい方や着方)」

「夏を涼しくさわやかに過ごすための工夫について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは「むれの感覚やむれ具合」に関する簡易実験を通して、衣服の素材にも目を向けていました。

▼第1学年の学習の様子です。

図画工作科「ちょきちょき かざり(工作)」

「折ったり重ねたりして切ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、説明を受けた後に、折り方や重ね方、切り方を工夫して「かたちづくり」を楽しみました。

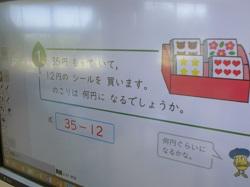

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「ひき算」

「35-12の計算の仕方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、まずは自分の考えを発表したり、友達の考え方を聞いたりして、計算の仕方について考えをまとめていました。

▼第3学年の学習の様子です。

学級活動「図書室のきまり」

「図書室のきまりや利用の仕方を覚えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、学校司書の先生とあいさつを交わした後に、図書室の利用の仕方について理解を深めました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「大きな数」

「単元のまとめテストを行うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、テスト終了後に先生へ提出して採点を受け、間違いがあればその問題をやり直していました。また、終わった場合には、残りの時間を読書の時間として有効活用していました。

▼第5学年の学習の様子です。

理科「植物の発芽と成長」

「インゲンマメの種子にはデンプンが含まれているかどうかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ヨウ素液を利用して実験をし、結果をまとめていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょくパン」「牛乳」「いちごジャム」「タンドリーチキン(乳)」「アスパラガスのサラダ」「もずくスープ」でした。

わたしたちは、若い芽の茎の部分を食べています。アスパラガスについている葉っぱのようなものを「はかま」と言い、正三角形のものが質がよく、先の部分がしまっていて太く真っすぐなものがおいしいそうです。アスパラガスには体の代謝をよくし、疲労回復の効果があるアスパラギン酸というアミノ酸が多く含まれています。甘い味、ポリポリとした食感もいいですね。

大甕小学校のひとコマ(5月28日)

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「音楽でみんなとつながろう」

「みんなで一緒に明るい声で歌うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、はじめに「メッセージ」という曲を聴いて、歌えるところは声に出しみることに挑戦していました。(発声は向かい合わせにならないように配慮、換気にも配慮)

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「たし算とひき算」

「3けたの数+3けたの数」「4けたの数+4けたの数」のたし算の筆算の練習問題に挑戦することをテーマに活動していました。子どもたちは、繰り上がりに気を付けて正確に計算することを目指し、集中して取り組んでいました。

▼第5学年の学習の様子です。

外国語「Hello,friends.」

「名前や好きなものなどについて、友達とやり取りして名刺交換をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、やり取りの例文をもとにしながら、友達と英語で交流していました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「分数と整数のかけ算、わり算」

「分数と整数のかけ算の仕方について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、計算の意味(説明)を振り返った後に、「仮分数や帯分数」と「整数」のかけ算の仕方を考えていました。計算の途中で約分したり、計算のきまりを利用したりしながら計算することも確認していました。

▼第4学年の学習の様子です。

図画工作科「コロコロガーレ(工作)」

「ビー玉を転がすコースを考え作品づくりに取り組むこと」をテーマに活動していました。子どもたちは「V字型」「コの字型」「カーブ型」の貼り付けの技術を理解してから、コースづくりに取り組んでいました。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動遊び(かけっこ)」

「並び方、順番などの約束を守り、かけっこを楽しむこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、動くときには思いっきり動いたり、待つときには友達を応援したりしながら、運動遊びを楽しむことができました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「モウカザメのさいきょうやき」「キャベツのあさづけ」「ちくぜんに」でした。※「かみかみ献立」よくかむ食べ方を意識した献立です。

よくかむことの大切さ(その期待できる効果) 〇口の回りの筋肉を使うため、きれいな発音で話すことができます。〇脳細胞の働きを活発にします。

大甕小学校のひとコマ(5月27日)

▼第3学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちのまち みんなのまち(学校のまわり)」

「学校のまわりの様子を実際に確認してまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、先生の説明や質問から分かったこと、自分の目で見て分かったことを白地図に書きまとめていました。

▼第5学年の学習の様子です。

図画工作科「カードを使って(鑑)」

「アート(芸術)が表現されているカードの中から、数枚のカードを選び、感じたことを話し合うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、カードから得られた情報や自分の感覚をもとに、発表し合いながら、作品のよさにふれていました。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「きれいにさいてね(はなの ようすを つたえよう)」

「アサガオの花の生長の様子を伝えるための観察記録をまとめること」をテーマに活動していました。子どもたちは、5月12日(火)時点の種の様子から、その後の様子を絵と言葉で記録していました。

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「漢字と言葉の学習」

「これまでに学習してきた単元の中の漢字と言葉の理解を深めること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ドリルの問題に解答した後に、先生に確認してもらいながら先へ進んでいました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「わり算の筆算」

「72枚の折り紙を3人ずつに分ける。1人分は何枚か。」という問題をもとに学習を進めていました。子どもたちは、これまでに学習している63÷3=21(60÷3=20 3÷3=1)を想い起こして72÷3=24(60÷3=20 12÷3=4)の考え方で、筆算につながる学習のまとめをしていました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「分数と整数のかけ算・わり算」

「問題文から式を立て、答えの導き出し方とその計算の意味を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、友達のノートや発表、話し合い活動から「分数×整数」の計算の意味や考え方を理解しました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「とりなんばんうどん」「牛乳」「ツナサラダ」「サーターアンダギー」でした。

「サーターアンダギー」は、次のうちどの都道府県の名物でしょうか。1番 沖縄県 2番 大阪府 3番 福島県 正解は1番「沖縄県」です。「サーター」は沖縄県の言葉で「砂糖」。「アンダギー」の「アンダ」は「油」、「アギー」は「揚げる」という意味です。ブロックの黒砂糖を小さくくだいて生地に混ぜ合わせ、まるく形を整えて油で揚げます。調理員さんが作った沖縄名物の味はいかがでしたか。

大甕小学校のひとコマ(5月26日)

▼第3学年の学習の様子です。

書写「毛筆のきほん」

「習字道具の扱い方や毛筆活動の準備の仕方を知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、電子黒板の画面を見ながら説明を受け、自分の机の上の準備を進めていました。これからの活動も楽しみです。

▼第4学年の学習の様子です。

外国語活動「Let's play cards.」

「外国と日本の遊びの違いにふれること」をテーマに活動していました。子どもたちは、中心の活動に入る前に、まずウォーミングアップとして、チャールズ先生と一人ずつあいさつをかわしました。少しずつ自信も出てきています。

▼第5学年の様子です。

家庭科「ひと針に心をこめて」

「本返しぬいの仕方を理解して、挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ぬい方を画面で確認した後に、練習用布を利用して一つずつていねいに挑戦していました。これからの作品つくりも楽しみです。

▼第6学年の図書室の利用の様子です。

学校司書の先生に整備を進めていただいている図書室を利用し、読みたい本を選んでいる様子です。図書委員会の皆さんの活動が始まったり、新刊図書が増えたりしてくると、また趣の異なる図書室になってきますので、どうぞお楽しみにしてください。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「たし算」

「100円まで選ぶ、買えるお菓子選び、ひっ算は使えるか」をテーマに学習していました。子どもたちは、電子黒板や教科書の問題場面を見ながら「学習のめあて」をしっかり確認し、問題解決に臨んでいました。

▼第1学年のみなさんの作品です。

図画工作科「かきたいもの なあに(絵)」

自分が画用紙に描きたいものを思い思いに表現しました。教室広報の掲示板が華やかです。

▼職員室廊下の掲示板の様子です。

5月から6月を迎えるこの時期、折り紙作品で少しずつ模様替えです。

▼理科学習用の植物の準備を進めています。

「ひまわり」「ホウセンカ」「オクラ」「ピーマン」「ヘチマ」等が、少しずつ芽を出し生長しています。

▼今日の給食です。

<いちおし献立> 南相馬市では「免疫をつける献立」や「行事食」「郷土食」「伝統食」を“いちおし献立”として提供しています。

今日の献立は「グリンピースごはん」「牛乳」「あつやきたまご(卵)」「だいこんとみずなのサラダ」「キャベツのみそしる(麦)」でした。

給食では月によっていろいろな旬の食べ物を食材として使っています。5月の給食では、たけのこや春キャベツ、アスパラガス、グリンピース等の旬の食べ物を使いました。旬の食べ物は味わい深く、わたしたちの体や心に元気を与えてくれます。

学校再開、大甕小学校のひとコマ(5月25日)

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「想像のつばさを広げて」(絵)

「夢見た楽しいことや想像した不思議な世界を絵で表すこと」をテーマに活動していました。子どもたちは自分の思いを表現しようと、アイディアや発想を生かしたり、筆のタッチや使う用具を工夫したりしていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「体積」

「1立方メートルは何リットルか」という問題を考えることをテーマに学習していました。子どもたちは、まず「1ミリリットルは何立方センチメートル」かを確認してから、容積の答えを順序よく導き出していました。

▼第4学年の学習の様子です。

理科「動物のからだのつくりと運動」

学習の計画を立てる「オリエンテーション」をテーマに活動していました。子どもたちは、体育の学習や日常生活の中で、自分のからだのつくりや動きについて思い浮かべながら、学習の見通しをもっていました。

▼第3学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちのまち みんなのまち」

「学校のまわりの様子を調べること」をテーマに学習していました。活動の仕方が制限されている状況の中、子どもたちは、移動(動く)地図画面によって学校のまわりを探検しながら、何があるのかを白地図にかきまとめていました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「いくつかな」

「数字と数」「数字のかき方」「数の並び方」「数の大きさ」を知ることをテーマに学習していました。子どもたちは、先生と一緒に問題を読んで理解し、学習プリントに答えを書き込んだ後に、先生に確認(丸つけ)してもらいながら理解を深めていました。

▼第2学年の学習の様子です。※「家庭学習コーナー」含む。

生活科「おおきくなあれ わたしの野さい」

「個人用の鉢に土入れと種植えをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ミニトマトの栽培の準備をとおして、大きく育ってほしいという気持ちを新たにしていました。家庭学習コーナーには漢字練習や計算練習のノートが紹介されています。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「マーボーなまあげ」「ちゅうかサラダ」「ばんかん」でした。

晩柑(ばんかん)は、表面の皮は明るい黄色で、果肉は甘さとさわやかな味わいの柑橘です。ビタミンCが豊富に含まれており、体の調子を整えてくれます。

大甕小学校のひとコマ(5月22日)

■業間の時間の様子です。

数日間の雨降り続きで校庭を使用することができませんでしたが、今日は校庭の中央部を除いた場所で、雲梯(うんてい)やブランコ等の固定施設・遊具を利用して遊ぶ姿や、鬼ごっこをして遊ぶ姿が見られました。

■屋外での学習活動の様子です。

1年生は生活科「アサガオ」栽培のため、鉢の整備をしました。また、2年生は生活科「ミニトマト」栽培に向けてこれまでに栽培していた植物の球根を取り除いたりしていました。

■今日の給食です。

今日の献立は「コッペパン」「牛乳」「だいずチョコクリーム(乳)」「ポテトとパプリカのオイルやき」「とりにくとやさいのとうにゅうスープ」でした。

たべものクイズ 問題「豆乳の原料は何でしょうか。」 答え「大豆」

豆乳は、大豆を水に浸してすりつぶし、水を加えて煮つめた汁です。これを加工することによって豆腐になります。豆乳は、豆腐と同じ栄養素、たんぱく質やイソフラボン、サポニン等、体をつくったり、ホルモンのバランスを整えたりする効果があります。

大甕小学校のひとコマ(5月21日)

■第4学年の学習の様子です。

図画工作科「立ち上がれ!ねん土」

ねん土の扱い方や立ち上がらせ方を確認してから、作品づくりに挑戦していました。完成を目の前にした段階の写真は次のとおりです。

■第6学年の学習の様子です。

算数科「文字を使った式」

例題で文字を使った式を立て、答えの求め方を確認した後に、練習問題に挑戦していました。子どもたちは、四則の計算を用いて答えを導き出そうとしていました。

■第5学年の学習の様子です。

外国語科「Hello,friends」「When is your birthday?」

「学習教材から聞こえてきた名前を書くこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、英語の音声に耳を傾け、聴き取ったアルファベットを見つけて書くことに集中していました。

■第3学年の学習の様子です。

国語科「漢字のひろば」

「絵の中の言葉を使って動物園の様子を文に表すこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、自分で文づくりをしたり、友だちと発表し合ったり(聞き合ったり)していました。

■第2学年の学習の様子です。

算数科「たし算(2けたの数+2けたの数)」

「一の位の計算が10より大きな数になる時の計算の仕方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、算数ブロックを利用して目でも確認しながら、自分の考えをノートに書きまとめていました。

■第1学年の学習の様子です。

体育科「集団の動き」「体つくり運動」「走・跳の運動遊び」

「集団の動き方や運動遊びの仕方を確認すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、先生の説明を聞いて指示された場所へ移動・整列したり、運動遊びの仕方を見て、その動きに挑戦したりしていました。

■今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「キーマカレー(麦・乳)」「フルーツポンチ」でした。

朝ごはんを食べてから登校すると3つのよいことがあります。

①朝ごはんを食べると体温が上がって、眠っている間に休んでいた脳や体が目覚めます。

②朝ごはんを食べることで、一日をスタートさせるためのエネルギーを得ることができます。

③朝ごはんは一日のリズムを整え、午前中の活力の源になります。

給食をよくかんでしっかり食べることで午後の活力にもつながります。

大甕小学校のひとコマ(5月20日)

■今日の給食です。

今日の献立は「とんこつラーメン」「タコナゲット(麦)2個」「じゃこサラダ」「牛乳」でした。冷たい風雨の天気だったので、食事メニューによって身も心も一層温まりました。

給食ひとくちメモは「味(あじ)、おいしさの表現、味覚」について、食育担当の先生から放送がありました。味覚はよくかんで食べることで鍛えられるそうです。写真は放送の様子と今週分のひとくちメモです。

■各学年の「給食の準備」や「食事の様子」です。

個人、そして、給食係や給食当番の活動を行い、準備を進めています。

また、各学年を教職員が複数で対応し、配膳担当と連絡担当等の分担をしています。

同じ方向を向いて「しっかり食べる(かむ)」「味わって食べる」ことを“めあて”にして食事をしています。

全校登校日、大甕小学校のひとコマ(5月19日)

■第1学年の学習の様子です。

算数科「いくつかな」「なんばんめ」

「1・2・3・4・5」の数字の大きさと書き方を覚えることをテーマに学習していました。子どもたちは、数の大きさを黒板のブロックで確認した後に、数字を書く練習に挑戦しました。

■第2学年の学習の様子です。

国語科「じゅんじょに気をつけて読もう(たんぽぽのちえ)」

「説明文の中からたんぽぽのかしこいと思ったことやおもしろいと思ったことを見つける」をテーマに学習していました。子どもたちは、先生が読んだ文と同じ文を声に出して読み、それぞれの箇所を見つけていました。

■さくら学級の学習の様子です。

「漢字の学習」「小数点のついた数の学習」

漢字の学習では、部首の確認や読み方、書き順、文の中での使われ方を理解していました。数の学習では、数が10倍(1/10倍)、100倍(1/100倍)…になると、小数点はどの位置になるのかを理解していました。

■第6学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちのくらしと日本国憲法」

「日本国憲法の3つの原則と、これらの原則がくらしとどのようにつながっているのか」をテーマに学習していました。子どもたちは、まず教科書や家庭で取り組んできたワークシートをもとに「基本的人権の尊重」「平和主義」「国民主権」について確認し、生活とのかかわりについてまとめていました。

■第5学年の学習の様子です。

算数科「体積」

「たて3m、よこ5m、高さ4mの直方体の体積の求め方」を学習していました。子どもたちは、まずこれまでの学習を活かして、それぞれのm単位をcm単位に直してから計算し答え(単位は立法センチメートル)を導き出しました。しかし大きな位の数字になることから、新しい単位(立法メートル)を覚えました。

■第4学年の家庭学習コーナーや学級目標です。

家庭学習コーナーには、「国語辞典を利用した意味調べ」や「音楽の演奏記号調べ」、学習の振り返りが書かれたノートのコピーが掲示されています。教室には、全校登校日にみんなで確認できるように、「学級目標」が掲示されていました。

■第3学年の学習のようすです。

算数科「かけ算のきまり」

「2つの式を1つの式に表すことのよさを考える」をテーマに学習していました。子どもたちは、かけ算のきまりを利用しながら、どのようにするとより正確で簡単に手早く計算できるかを学んでいました。

■今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「タルタルソース(卵)」「かじきカツ(麦)」「きりぼしだいこんのいため」「すましじる(麦)」「あおうめゼリー」でした。

〒975-0049

福島県南相馬市原町区

大甕字鶴蒔8番地

TEL 0244-22-3881

FAX 0244-24-2096

E-mail:ohmika-e@fcs.ed.jp

【東日本大震災(原発事故含む)における区域外就学・転出中の児童とその保護者の皆様へ】

現在上記理由等により区域外就学、転出中の児童について、大甕小学校に戻る意向がある場合は直接大甕小学校にご連絡下さい。