出来事

大甕小学校のひとコマ(2月13日)

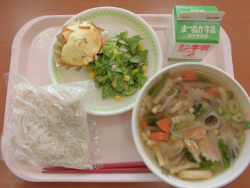

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「すきやきに(麦)」「あつやきたまご(卵)」「キャベツのおかかあえ」でした。

今日のひとくちメモです。【鍋料理】

寒い日には「鍋料理」のおいしさを一段と感じます。鍋料理には水たきや寄せ鍋、おでん、すき焼き。しゃぶしゃぶ等があります。鍋料理には、その地域ならではの食材や、旬の食材が入った物等、いろいろな物があります。東北地方では、秋田県の「きりたんぽ鍋」が有名です。宮城県では「せり鍋」が名物になっています。その他にも、日本各地で食べられている鍋料理の種類等を調べてみると、その地域の特色等も分かるかもしれません。

大甕小学校のひとコマ(2月10日)

▼昼休み時間(校庭)の様子です。

雪降る中でしたが、雪の感触を楽しんだり、雪遊びをしたりする姿が見られました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょくパン」「牛乳」「キャラメルクリーム(乳)」「カップミートローフ(卵・麦)」「アルファベットスープ(麦)」でした。

今日のひとくちメモです。【ミートローフのスパイス】

食育クイズです。今日の「ミートローフ」の中には、あるスパイスが入っています。そのれ次のうちドレでしょうか?1番「ナツメグ」2番「シナモン」3番「ローリエ」 正解は1番「ナツメグ」です。ナツメグは、ひき肉を使った料理によく使われるスパイスで、ニクズクという木の実の中にある種を粉にしたものです。ハンバーグやミートローフにナツメグを加えることで、肉の臭みが消え、たまねぎの甘味が引き出される等の効果があり、より本格的な味わいになります。調理員の皆さんが手作りしてくださったミートローフの味わい、それは格別なものでした。

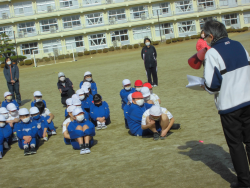

大甕小学校のひとコマ(2月9日)※「避難訓練(地震想定・予告なし)」

▼避難訓練(業間)の様子です。

次の2点を目的として、避難訓練を実施しました。

(1)地震発生時の心構えと安全な避難方法を理解させ、自ら判断し、安全に気を付けて迅速に危険を回避できるようにするための素地を養う。

(2)訓練を通して、防災意識を高めるとともに、周囲の人々の安全にも気配りできるようにする。

流れは、次のとおりです。

自由遊び中に地震発生(訓練:放送)。屋外で活動している子どもたちは校庭中央に避難・集合。屋内で活動している子どもたちは、危険から身を守る行動。建物に被害の恐れあり、屋外への避難必要。校庭南側に移動・整列、人数確認、報告、安否確認終了。振り返りの活動(校長先生の話、担当の先生の話)。教室へ。昇降口にて保健委員会の活動(シューズ拭きの準備・後片付け)、6年生の自主的活動(砂の取り除き)。

「身の安全を確保する」「危険を回避する」「危険を予測して行動する」等、今後も常に意識していきたい事柄です。ご家庭でも、防災について話し合いの機会を設定してくださいますようお願いいたします。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「さばのしょうがに」「シャキシャキサラダ」「みそけんちんじる」でした。

今日のひとくちメモです。【鯖(さば)】

「さば」は、歯が小さいことから、小さい歯と書いて「小歯(さば)」と言われるようになったそうです。特にさばやさんまのような青魚は生活習慣病予防によいと言われます。EPAという脂肪酸が多いからです。また、頭の働きをよくすると言われるDHAという脂肪酸も多く含まれています。ことわざに「物事に勢いづいたこと」をあぶらがのってきたと言いますが、あぶらの多い「さば」からきています。さばは1年中獲れますが、特に寒い季節に獲れる「寒さば」はあぶらがのっていて格別のおいしさです。主菜の「さばの生姜煮」、味わい深いものでした。

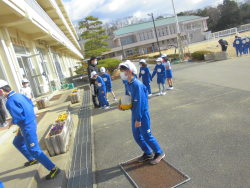

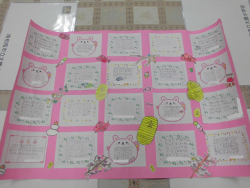

大甕小学校のひとコマ(2月8日)※「正月飾り(稲穂飾り)つくりの御礼」

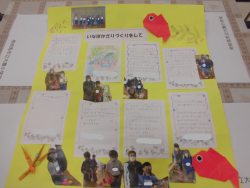

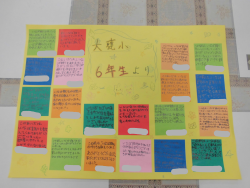

▼正月飾り(稲穂飾り)つくり御礼の言葉です。

去る1月19日(木)大甕生涯学習センター大会議室を会場に、大甕ふるさとづくり推進協議会(大甕地区区長会、民生委員・児童委員協議会、大甕社会福祉協議会、大甕コスモスクラブを含む)の皆様にお世話いただきながら、正月飾り(稲穂飾り)つくりを体験しました。その感動やその後の出来事等を記した“御礼の言葉”を大甕生涯学習センターにお届けしました。「教えていただいたおかげで、オリジナルの飾りをつくることができました。」「初めての体験だったので心に残り、また来年もつくりたいです。」「さっそく家の○○に飾りました。」等の言葉が書き寄せられていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「とんこつラーメン(卵)」「牛乳」「てづくりはるまき(麦)」「けんさんひとくちおとめゼリー」でした。

今日のひとくちメモです。【手作り春巻き】

「春巻き」は、中国で生まれた料理です。もともとは立春の頃、新芽が出た野菜を具として作られて琴から「春巻き」と呼ばれるようになったそうです。春巻きの皮は、50枚の皮がひとまとまりになっていて、それを1枚ずつはがすのがとても大変です。今日の春巻きには、豚肉やしいたけ、たけのこ、ビーフンの4種類の具が入っています。調理員の皆さんが1つずつ丁寧に包み、油でカラッと揚げました。手作り春巻きのサクッとした食感と、具材の味を楽しむことができました。

大甕小学校のひとコマ(2月7日)※「薬物乱用防止教室(6年)」

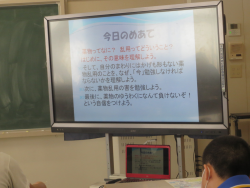

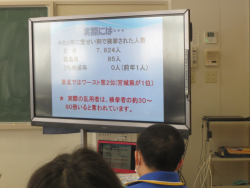

▼第6学年の学習の様子です。

体育科(保健)「薬物乱用の害と健康」

「薬物乱用の害について知るとともに、健康について考えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、相双保健福祉事務所の先生から様々な話を聞いて、危険性や害を学び、これからの健康な過ごし方についてまとめていました。

▼今日の給食です。

<ふくしま健康応援メニュー> 福島県食育応援企業と県が連携して、健康づくりを応援するオリジナルメニューを提供しています。

今日の献立は「にくそぼろどん」「牛乳」「はくさいづけ(麦)」「ぐだくさんキムチチゲスープ」でした。

今日のひとくちメモです。【ふくしま健康応援メニュー:具だくさんキムチチゲスープ】

韓国語で鍋のことを「チゲ」と言います。鍋料理には野菜をたっぷり入れることができ、体が温まるので寒し季節にぴったりな料理です。今日のキムチチゲスープには、「にら」がたっぷり使われています。ビタミン類が豊富な「にら」には、かぜの予防によいとされています。また「にら」特有の香り成分「アリシン」には、披露回復効果のあるビタミンB1の吸収を高め、糖質をエネルギーに変えて代謝をよくする働きがあります。「にら」は、暑さにも寒さにも強く、生命力の強い野菜です。1つの株から1年で3回も収穫できるそうです。しっかり食べてスタミナをつけ、寒い冬を乗り切りたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(2月6日)※「なわとび記録会(中学年)」

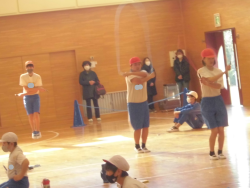

▼なわとび記録会(中学年)の様子です。

開会式(めあて発表を含む)・種目タイム・チャレンジタイム(技の紹介)・閉会式(感想発表を含む)の流れで行いました。

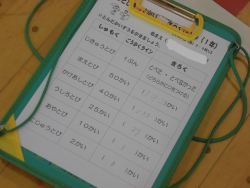

種目タイムでは、回数や時間の達成をめあてとして、次の種目に挑戦しました。

短なわ種目:持久跳び(前)、後ろ跳び、あや跳び(前)、あや跳び(後ろ)、交差跳び、2重跳びの6種目

長なわ種目:8の字跳び(3分間の合計回数)

ご家族の皆様には、会場に足を運んでいただくとともに、御観覧いただきまして大変ありがとうございました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「あかうおのからあげ」「なごみあえ」「やさいとふのみそしる(麦)」でした。

今日のひとくちメモです。【なごみ和え】

「なごみ」は、5種類の乾物を使った和え物です。にんじん、切り干し大根、ひじき、きくらげ、昆布の5種類です。それに、もやしときゅうり、ハム等も入れた野菜たっぷりの和え物です。野菜や海藻を乾燥させると、日持ちがよくなり栄養もぎゅっと増えます。食物繊維も多くなり、肌や体の調子をよくしてくれます。また、干すことで、日光からのビタミンDが加わり、体へのカルシウムの吸収率がアップします。食事メニューもに取り入れていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(2月3日)※「なわとび記録会(低学年)」「節分集会」

▼なわとび記録会(低学年)の様子です。

開会式・種目タイム・閉会式の流れで行いました。

種目タイムでは、回数や時間の達成をめあてとして、次の種目に挑戦しました。

短なわ種目:持久跳び(前)、前跳び、かけ足跳び、後ろ跳び、あや跳び、交差跳び、2重跳びの7種目

長なわ種目:8の字跳び(3分間の合計回数)

ご家族の皆様には、会場に足を運んでいただくとともに、御観覧いただきまして大変ありがとうございました。

▼節分集会(業間)の様子です。

次の2点をねらいとして、節分集会を行いました。

○節分や豆まきの行事について知り、文化・伝統を尊重しようとする心情を育てる。

○自己の生活を振り返って考え、自主的・実践的に生活できるような態度を養う。

内容は、「校長先生の話」「“退治したい鬼”の発表(学級代表1名)」「豆まき(5年生が各学年の教室、校長室・職員室にて福豆をまく)」です。5年生の皆さん、豆まきによって、邪気を払って、福を呼び込んでくれてありがとうございました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「コッペパン」「牛乳」「けんさんりんごジャム」「クラムチャウダー(麦乳)」「グリーンサラダ」でした。

今日のひとくちメモです。【チャウダー】

「チャウダー」は、アメリカの代表的なスープです。名前の語源は、フランス語「チャウディアー」の「釜」「大鍋」という意味からきています。魚介類やベーコン、野菜を入れて煮込んだ具だくさんのスープです。二枚貝を使った「クラムチャウダー」が有名ですが、魚を使った「フィッシュチャウダー」、コーンを使った「コーンチャウダー」等、いろいろな具で作られます。日本では手に入りやすい「あさり」「はまぐり」「ほたて」等を使って作られることが多いようです。今日の給食では「ほたて」が使わていました。様々な具材の味が溶け出して、おいしく味わうことができました。

大甕小学校のひとコマ(2月2日)※「なわとび記録会(高学年)」

▼なわとび記録会(高学年)の様子です。

開会式(めあて発表を含む)・種目タイム・チャレンジタイム・閉会式(感想発表を含む)の流れで行いました。

種目タイムでは、回数や時間の達成をめあてとして、次の種目に挑戦しました。

短なわ種目:持久跳び(前)、後ろ跳び、あや跳び、交差跳び、2重跳び、あや2重跳びの6種目

長なわ種目:8の字跳び(3分間の合計回数)

ご家族の皆様には、会場に足を運んでいただくとともに、御観覧いただきまして大変ありがとうございました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「いわしのさっぱりに」「のりあえ」「とんじる」「こくとうふくまめ(麦)」でした。

今日のひとくちメモです。【節分】

明日2月3日は「節分」です。節分は立春の前日で、冬から春への季節の変わり目の行事です。悪いことを起こす邪気を鬼に見立てて、鬼の嫌いな鰯(いわし)の頭を家の玄関外に飾ります。そして煎った大豆をまいて、家の中の鬼を追い出し、福を呼び込む風習があります。今日は「節分献立」です。給食を食べて、体の中から鬼を追い出しましょう。節分の翌日2月4日は立春になります。暦の上では春を迎えますが、まだまだ寒い日が続いています。季節の変わり目は体調を崩しやすくなります。栄養バランスのよい食事をするとともに、十分な睡眠時間を確保して、規則正しい生活を心がけていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(2月1日)

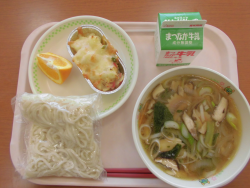

▼今日の給食です。

今日の献立は「とりなんばんうどん」「牛乳」「ポテトのチーズやき(乳)」「いよかん」でした

今日のひとくちメモです。【いよかん】

「いよかん」という名前は、伊予の国(愛媛県)で栽培が盛んであったために付けられた名前です。みずみずしくて甘さとすっぱさのバランスがよく、日本で生産されている柑橘類では、みかんの次に多く生産されている人気の果物です。いよかんには、ビタミンCがたっぷりと含まれており、免疫力を高め、ウイルス感染やかぜ等の予防にもつながります。また、すっぱさの素であるクエン酸も多く含まれていて、疲労回復や血液をきれいにしてくれる効果もあります。甘ずっぱい香りには、リラックス効果もあるそうです。体の免疫力アップのために、さわやかな香りを楽しみながら、いよかん食べていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(1月31日)

▼今日の給食です。

<かみかみ献立> 南相馬市では、「よくかむ」食べ方を意識した献立を毎月提供して、よくかむことの大切さを伝えています。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ほっけのしおやき」「きりぼしだいこんのいために」「みそすいとんじる(麦)」でした。

今日のひとくちメモです。【すいとん】

「すいとん」は、小麦粉の生地を手で丸めたり、スプーンですくったりして、汁に入れて作る日本各地の郷土料理です。東北地方では、「ひっつみ」や「はっと」等、いろいろな名前で呼ばれ、古くから食べられています。昔はお米が貴重だったので、小麦粉で作ることができるすいとんで、お腹を満たすこともありました。大根やにんじん、ごぼう、ねぎ、鶏肉、なると、凍み豆腐、こんにゃく等の食材がたくさん入ったみそ味の汁に、形を整えながら、すいとんを入れました。寒い季節においしい汁物料理をしっかり食べて、元気な体をつくっていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(1月30日)

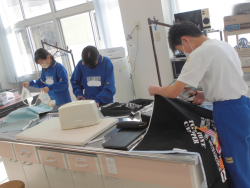

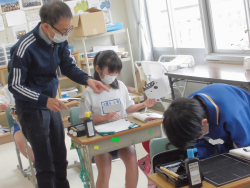

▼第5学年の学習の様子です。

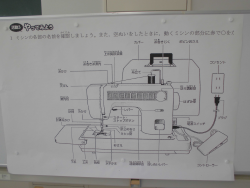

家庭科「ミシンにトライ!手作りで楽しい生活」

「エプロンをミシン縫いする前の準備を進めること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、でき上がりの形にぬいしろ分を考えて布を裁ったり、縫いやすいように布を折ったりする作業を進めていました。

▼第3・4学年(合同)の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動きを高める運動:短なわ・長なわ跳び)」

「学年種目の技に挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、設定された時間を跳び続けること、制限時間内により多くの回数を跳ぶこと等のめあて達成に向けて挑戦していました。

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「みんなであわせて楽しもう」

「互いの歌声を聴きながら、おいかけっこで歌うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、“おいかけっこ”の歌詞を確かめるとともに、声を聴き合うことに気を付けながら歌っていました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「大きなかず」

「単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「2けたのたし算」「2けたのひき算」の練習問題に挑戦しながら、学習のまとめをしていました。

▼第6学年の学習の様子です。

学級活動「卒業に向けて」

「卒業記念文集の個人原稿を仕上げること」をテーマに活動していました。子どもたちは、下書きの確認(推敲)をしたり、清書(ペン書き)に取りかかったりしていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「けんさんごもくあつやきたまご(卵麦)」「もやしのカレーあえ(リクエストメニュー)」「じゃがいものそぼろに」でした。

今日のひとくちメモです。【学校給食週間:最終日】

明治22年に始まった学校給食は、途中、戦争のために中止されました。戦後、食糧不足によって、子どもたちの栄養状態が悪くなっていたため、世界の人々から支援物資を送っていただき、昭和21年1月から給食を再開することができました。今や日本の学校給食は、世界から注目されています。子どもたちの栄養補給という大切な役割をもって始まった学校給食は、現在では「食育」の重要な柱になっています。献立もバラエティ豊かになり、地場産物や日本全国の郷土料理、世界の料理が登場します。また給食では、食事のマナーを学び、さらに日本の食文化を継承することも大切にされています。毎日の給食は、たくさんの方々の働きによって、日々作られています。感謝の気持ちをもって、これからも給食をいただきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(1月27日)

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「冬を明るく暖かく(暖かい住まい方や着方)」

「様々な教室や、様々な箇所の空気の温度を測定すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、空気の温度を測定しながら、肌で感じる感覚についてもまとめ、暖かい過ごし方について考えていました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動きをつくる運動遊び・短なわ)」

「様々な動きに挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、時間:1分30秒を目安に跳び続ける動き(持久跳び)に挑戦していました。

▼第5学年の学習の様子です。

短学級活動「3学期の活動に向けて」

「3学期の活動における役割を決めること」をテーマに活動していました。子どもたちは、学級のために、そして、全校生のために、自分たちにできること、なさなければならないこと等を視点に話し合っていました。

▼第4学年の学習の様子です。

国語科(書写)「まとめ(毛筆:白馬)」

「漢字どうしの大きさに気を付けて書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでの学習内容を生かしつつ、「白」を小さく「馬」を大きくすることを意識して書いていました。

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「小数」

「小数のたし算と同じように、ひき算もできるのかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「位をそろえる」「0.1がいくつぶんあるのか」等を視点に計算できることをまとめ、その後、練習問題に挑戦していました。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「ふゆをたのしもう(そとであそぼう)」

「紙飛行機や風車で遊ぶこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、校庭で遊んだ後に、活動を振り返っていました。それぞれの風車を見せてくれました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「セルフツナサンド(リクエストメニュー)」「牛乳」「とりにくとやさいのとうにゅうスープ」「ヨーグルト(乳)」でした。

今日のひとくちメモです。【牛乳】

今日は「学校給食週間」4日目です。食べ物クイズです。ヒント1:毎日の給食で提供されています。ヒント2:カルシウムが多く含まれています。さて私は誰でしょう? 正解は「牛乳」です。牛乳には、骨や歯を丈夫にしてくれるカルシウム、体をつくるもとになるたんぱく質が多く含まれています。成長期にはとても大切な栄養素が含まれてるので、給食では毎日提供されています。また、水分補給にもなりますので、乾燥しがちな冬にも飲んでほしい飲み物です。寒い時には、口の中で少し温めてから飲み込むようにしたり、パンやおかずを食べる合間に、ひと口ずつ飲んでみたりしたいものです。家では、ホットミルクにしたり、ココア等に入れたり、牛乳を使ったスープやシチュー等にするのもよさそうですね。

大甕小学校のひとコマ(1月26日)

▼下校時の様子(一部)です。

南相馬市教育研究会「教育講演会(オンライン開催)」のため4校時限、昼食の後に下校しました。登校時の白い景色とは異なり、道路や校庭の姿が確認できる景色になっていました。明日1月27日(金)を含めて、第3学期授業日(残)は38日間です。

▼今日の昼食はお弁当でした。

ご家庭での準備等、ありがとうございました。

大甕小学校のひとコマ(1月25日)

▼第5学年の学習の様子です。

図画工作科「心に残った あの時 あの場所(絵画)」

「絵に表したい“心に残っていること”のイメージをまとめること」をテーマに活動していました。子どもたちは、“あの時・あの場所”等を思い出しながら、まずは言葉で思いをまとめていました。

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「だいじなことばに気をつけて読み、分かったことを知らせよう」

「“おにごっこ”のおもしろさを見つけること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「遊び方」「おもしろさ」の文を読み取り、表に書き出していました。

▼第1学年の学習の様子です。

国語科「すきなところを 見つけよう」

「物語の紙芝居を読む練習をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、グループごとの役割分担を基に、声の大きさや気持ちの表し方、間の取り方等の練習を重ねていました。

▼第3学年の学習の様子です。

国語科「読んで感想をもち、つたえ合おう」

「読んだ感想を読み合って、自分の感想と比べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、より多くの友達の感想を読み、自分との違いを見つけていました。

▼第4学年の学習の様子です。

総合的な学習の時間「タブレットの使い方に慣れよう」

「学習アプリの使い方に慣れること」をテーマに活動していました。子どもたちは、学習アプリ「eライブラリ 」の問題解決に挑戦しながら、使い方の上達を目指していました。

▼第6学年の学習の様子です。

国語科「筆者の考えを読み取り、社会と生き方について話し合おう」

「2つの意見文を読み取り、共通点について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、二人の筆者の考えにふれるとともに、まず共通点や相違点を見つけ出していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「タンメン(卵乳)」「牛乳」「ポパイサラダ」「はるか」でした。

今日のひとくちメモです。【ポパイサラダ(ほうれん草)】

今日は「学校給食週間」2日目です。今日のポパイサラダは、南相馬市産の「ほうれん草」を使ったサラダです。そこで今日は、「ほうれん草」に関する話です。冬においしい野菜「ほうれん草」は、この時期、栄養価もグッっと高まります。ビタミンCはみかんよりも多く、7~8株を食べると1日に必要な量を満たしてしまうほどで、かぜの予防にも効果的です。また、血液をつくるもとになる鉄もとても多く含まれています。鉄は、新鮮な酸素や栄養を体の隅々まで運んでくれるので、力が湧いてきます。さらに、ほうれん草に多く含まれているビタミンCが、鉄の吸収を助けてくれるので効果は倍増です。ほうれん草は、かぜや貧血を予防し、スタミナをアップしてくれる頼もしい味方です。地元で収穫される旬の野菜をたっぷり食べて、体に元気パワーを取り入れたいものですね。

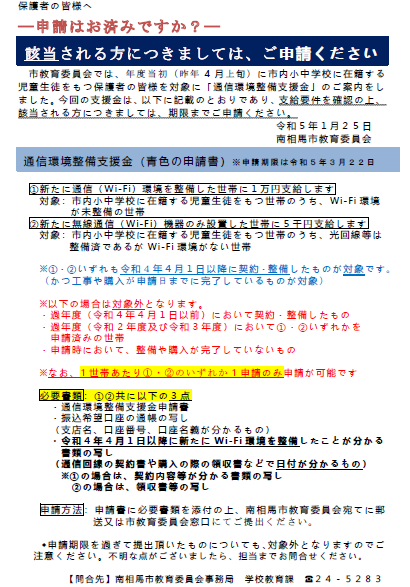

申請はお済ですか?通信環境整備支援金に関するお知らせ(再周知)

4月よりご案内させていただきました「通信環境整備支援金」につきまして、期限が迫ってまいりました。

該当される方は期限(3月22日)までにご申請ください。

<該当される方>

①新たに令和4年4月1日以降に、通信(Wi-Fi)環境を整備された世帯

②新たに令和4年4月1日以降に、無線通信(Wi-Fi)機器のみ設置された世帯

※ 過年度(令和2年及び令和3年)において、①②いずれかの申請をされた方は対象外となります。

大甕小学校のひとコマ(1月24日)

▼昼休み時間の様子です。

1年生下校、なわを使った遊び、サッカー遊び、固定施設(ジャングルジム)を利用した遊び、ドッジボール遊びの様子です。

▼今日の給食です。

今日の献立は「セルフゆかりおにぎり」「牛乳」「とりにくのオイマヨやき(乳)」「ゆずりんご」「さといものみそしる」でした。※オイスターソース、マヨネーズ(卵なし)使用。

今日のひとくちメモです。【学校給食週間】

1月24日~1月30日は学校給食週間です。さてここでクイズです。日本で学校給食が始まったのは、いつの時代でしょうか?1番「明治時代」2番「大正時代」3番「昭和時代」 正解は1番「明治時代」です。日本の学校給食は、山形県鶴岡市のお寺に建てられた小学校で、お弁当を持って来ることができない子どもたちのために食事を、明治22年に提供したのが始まりです。当時の献立は「おにぎり、焼き魚、漬物」というシンプルなものでした。南相馬市では「地元の食材を楽しもう」をテーマに、福島県産や南相馬市産の食材を取り入れた料理や、福島県の郷土料理を取り入れたメニューを提供していきます。今日は「セルフおにぎり給食」です。お好みの形のおにぎりにして、のりを巻いて食べるというものです。「柚子りんご」は南相馬の郷土料理、「里芋のみそ汁」には鹿島区産の芋がら“ずいき”が入っています。また、給食週間中に使用する“みそ”は、福島県立相馬農業高等学校生が作ったみそです。給食のたくさんの食材のよさを感じることができました。

大甕小学校のひとコマ(1月23日)※「卒業記念アルバム写真撮影(児童・教職員)」

▼第6学年の写真撮影の様子です。

昼休みの時間を利用して、「卒業記念アルバム」用に児童・教職員の集合写真を撮影しました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ポークカレー(麦乳)」「牛乳」「ビーンズサラダ」「かたぬきチーズ(乳)」でした。

今日のひとくちメモです。【カレーライス】

「カレーライス」に使われる「カレー粉」は、どこの国の人が考えて生まれたものでしょうか?1番「アメリカ」2番「インド」3番「イギリス」 正解は3番「イギリス」の人です。カレーは、元々インドの家でそれぞれいろいろなスパイスを混ぜて作られていましたが、イギリス人がインドで使われていたスパイスを混ぜ合わせて「カレー粉」を作りました。そのカレー粉が、明治時代の初め頃、イギリス人によって日本に伝わりました。その後、日本のお米に合うようにとろみをつけて「カレーライス」、そばやうどんの出汁にカレーを加えた「カレーうどん」「カレー南蛮」、パンでカレーを包んだ「カレーパン」等、いろりなカレー料理ができました。カレーを使った新メニューを考案してみるのもよさそうですね。

大甕小学校のひとコマ(1月20日)

▼今日の給食です。

今日の献立は「コッペパン」「いちごジャム」「牛乳」「タンドリーポーク」「レタスサラダ」「ワンタンスープ(リクエストメニュー)」でした。

今日のひとくちメモです。【食育クイズ:夜食】

テストの前の日は、夜遅くまで学習して、夜食を食べた方がよいでしょうか?さてどちらでしょう?1番「よい」2番「よくない」 正解は2番「よくない」です。睡眠は、体や脳を休ませて疲労の回復を図るとともに、脳の中で記憶の整理や定着が行われ、成長ホルモンが活発につくられることにつながります。また、遅い時間の食事は肥満の原因にもつながります。早寝・早起きをして、しっかり睡眠をとることで、学習した内容が忘れにくくなり、テストでも力を発揮することができます。夜食を食べる時には、内容を考えて、眠る2時間前に食べるようにしましょう。

大甕小学校のひとコマ(1月19日)※「正月飾りつくり(世代間交流 等)」

▼地域の伝統や季節の風習等にふれること、世代間の交流を図ることを目的として、低・中・高学年に分け、正月飾りつくり(いなぼ飾りつくり、だんごさし)を実施しました。

<主催者> ふるさとづくり推進協議会

<協力者> 大甕地区区長会、大甕地区民生・児童委員協議会、大甕地区福祉委員会、大甕コスモスクラブ

<場所> 大甕生涯学習センター 大会議室

<講師> 井上 幸一 様(いなぼ飾りせんべい製作者)

<学習> 総合的な学習の時間「世代間交流」、生活科「身近な方々とふれあおう」

講師の先生から、小正月(1月14日~16日の3日間)に家内安全・身体堅固・五穀豊穣を願って、飾りをつくったり団子を小枝にさしたりする風習があること。また、つくられたものは縁起物であること等の話をうかがった後に、地域の皆様に説明や支援をいただきながら、飾りつくりを行いました。心温まるふれあいにより、よい時間を過ごすことができました。

▼中学年の活動の様子です。

▼低学年の活動の様子です。

▼高学年の活動の様子です。

▼今日の給食です。

今日の献立は「むぎごはん」「牛乳」「なまあげのにくみそがけ」「マカロニサラダ(麦)」「かきたまみそしる(卵)」でした。

今日のひとくちメモです。【牛乳】

寒くなってくると、暖かい時に比べて飲みにくくなる人もいるかもしれません。牛乳に含まれいるカルシウムは、他の食品に比べて体に吸収されやすくなっています。カルシウムは骨を作るために大切な栄養素ですが、困ったことに不足しがちな栄養素でもあります。どうしても冷たくて飲みにくい時には、ゆっくりと口の中で温めながら飲んでみるとよさそうです。牛乳は、夏と冬の味が異なるそうです。冬の牛乳の味を感じながら、じっくり味わってみたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(1月18日)

▼第2学年の学習の様子です。

図画工作科「だんぼーるに入ってみると?(造形)」

「だんぼーるを使って、オリジナルの空間をつくること」をテーマに活動していました。子どもたちは、これまでの時間の続きとして、アイディアをさらに生かして空間つくりを進めていました。

▼第3学年の学習の様子です。

音楽科「いろいろな音のひびきを かんじとろう(まほうの音楽)」

「魔法の音楽の感じを組み合わせて、音楽をつくること」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、使う楽器や音の感じをグループ内で話し合ったり確認し合ったりしていました。

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「長く続いた戦争と人々のくらし」

「戦争中の人々は、どのような生活をしていたのかをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、写真や説明文等の資料を基に、現代の生活と比較しながらまとめていました。

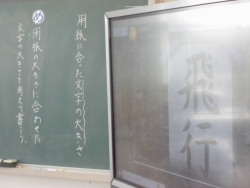

▼第5学年の学習の様子です。

国語科(書写)「まとめ(毛筆:飛行)」

「用紙の大きさに合わせた文字の大きさを考えて書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、漢字2文字のそれぞれの大きさや字形、バランス等に気を付けながら書いていました。

▼第4学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:明るく楽しいクラス・学校作り 教材名:えがおの花大作戦」

「目指す学校・クラスは、どうしたらできるかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、いい学校にしたいという気持ちをもちながら、できることをしたい(する)という考えを出し合っていました。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動きをつくる運動遊び:長なわ)」

「長なわを使った8の字跳びの動きに挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、リズムやタイミングを合わせながら、進み方や跳び方、抜け方等の動きの感覚をつかんでいました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「きつねうどん」「牛乳」「ドレッシングサラダ」「りんごのヨーグルトケーキ(リクエストメニュー)」でした。

今日のひとくちメモです。【りんごのヨーグルトケーキ】

本日提供された「リンゴのヨーグルトケーキ」は調理員の皆さんの手作りケーキです。学校の給食調理室、給食センターには、スチームコンベクションオーブンが導入されています。そのオーブンを使って焼き上げたケーキです。ヨーグルトやスキムミルクを混ぜ合わせたものにホットケーキミックスを入れて合わせたものをカップに入れ、スライスした旬の果物「りんご」をのせて焼きました。甘酸っぱくてやさしい味のケーキをおいしくいただきました。

〒975-0049

福島県南相馬市原町区

大甕字鶴蒔8番地

TEL 0244-22-3881

FAX 0244-24-2096

E-mail:ohmika-e@fcs.ed.jp

【東日本大震災(原発事故含む)における区域外就学・転出中の児童とその保護者の皆様へ】

現在上記理由等により区域外就学、転出中の児童について、大甕小学校に戻る意向がある場合は直接大甕小学校にご連絡下さい。