出来事

大甕小学校のひとコマ(7月9日)※「ノート・鉛筆の寄贈」「耳鼻科検診」を含む。

▼新入学児童へ“ご入学おめでとうノート”寄贈

本日、原町ロータリークラブ(社会奉仕委員会)様から、新入学児童に対して「ノート・鉛筆」をいただきました。社会を明るくする奉仕活動事業として55年間行われている恒例の寄贈となっています。1年生の皆さんには明日10日(金)に配付する予定です。原町ロータリークラブ様の願いでもあるいつでも「ありがとうが言える子ども」になりたいものです。

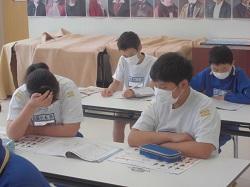

▼耳鼻科検診の様子です。

学校医の先生にお世話いただき、第4学年→第1学年の順に耳鼻科検診を行いました。写真は第4学年の検診の様子です。

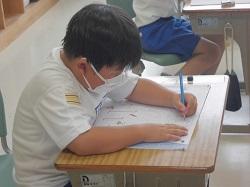

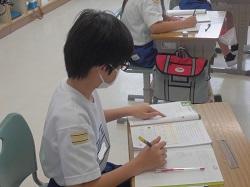

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「のこりはいくつ」

「ひき算の計算の仕方を覚えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、問題の場面から式を考え、その答えを導き出すことをまとめてから、練習問題に挑戦していました。友達とかかわる姿も見られるようになってきています。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「長さ」

「学習単元のまとめテストを振り返ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、先生からの解説を受けながら、間違いやすいところ、間違えたところ等について、もう一度やり直していました。

▼第3学年の学習の様子です。

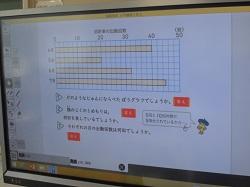

算数科「長さ」「表とぼうグラフ」

「長さの問題を正確に解くことやぼうグラフを読み取ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、練習問題に挑戦した後に、答え合わせをして間違いがあれば直したり、友達に考え方を教えたりしていました。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科「目的に応じて引用するとき」

「引用の内容を確かめて報告したいことを伝えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、まず原稿の下書きをして、先生の確認と助言を受けていました。

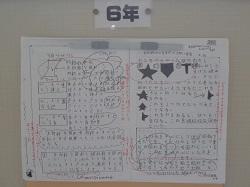

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「縄文のむらから古墳のくにへ」

「豪族がたくさん出てきた古墳時代、この後の世の中はどうな変わるのかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、時代の状況を確認しながら、今後どのようになっていくかの意見を交流をしていました。

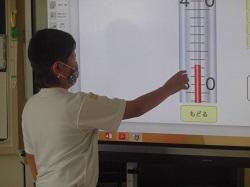

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動(小型ハードル走)」

「ハードルを3歩のリズムで走り越す動きのまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでの学習の成果として、互いに応援し合いながらミニ発表会を行い、動きを見合っていました。終了後には後片付けもしっかり行っていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「にくじゃが」「イカナゲット(麦)」「コロコロきゅうりづけ」でした。

牛乳は、骨や歯を丈夫にするカルシウムが多く含まれている食品です。1日1本は飲みたい飲み物です。ビタミンAやビタミンBも含まれているので、ストレスからくる肌荒を防いでくれます。しっかり飲んで心も身体も元気にしていきたいものです。

大甕小学校のひとコマ(7月8日)

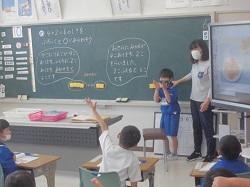

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「のこりはいくつ」

「はじめの数から いくつかの数をとると 残りの数はいくつになるか」をテーマに学習していました。子どもたちは、式と答えが「3-2=1」や「5-3=2」となるような考え方(説明の仕方)を発表して確認していました。

▼第2学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:かぞくのためにできること 教材名:げんかんそうじ」

「どんな気持ちで手伝いをしているのかを話し合うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、資料の出来事を自分に置き換えて振り返り、家族のためにできることの考えを交流していました。

▼第3学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちのまち みんなのまち」

「学習単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは「地図記号」「地図をつくる」「町たんけん」「公共しせつ」と題したプリントをもとに解答し、まとめを行っていました。

▼第4学年の学習の様子です。

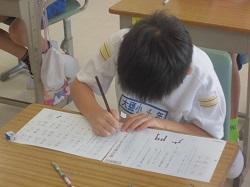

書写「漢字の組み立て(毛筆)」

「漢字の上下の部分の組み立てに気を付けて書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、上下の部分の組み立てに気を付けながら「雲」という字をていねいに書いていました。

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「縄文のむらから古墳のくにへ」

「どうしてこれほど大きな古墳をつくったのかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、関連する絵図やこれまでの学習をもとに、その理由について考え、友達と交流した後に全体でまとめていました。

▼第5学年の学習の様子です。

体育科「陸上運動(短距離走・リレー)」

「効果的なバトンパスをしながら、折り返りリレーを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、これまでのバトンパスの練習の成果を生かしながら、体育館での折り返しリレーを楽しんでいました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ツナとトマトのスパゲッティ(乳)」「牛乳」「かいそうサラダ」「すいか」でした。

すいかに少しの塩をふって食べる風習が日本各地にありますが、これは甘味にわずかな塩味が加わると、いっそう甘く感じられるからです。このように一方の味が十分に強い時に、弱い別の味を加えると、強い方の味がより強まる現象を「味の対比作用」または「味の対比効果」と呼んでいます。対比効果は甘味と塩味だけではなく、うまみと塩味の間でも起こります。塩は使いすぎると体によくないので、料理をするときは入れ過ぎに注意しましょう。

大甕小学校のひとコマ(7月7日)※ 「七夕会」を含む。

▼七夕会(昼:学級の時間)の様子です。

代表委員4名の児童の皆さんが進行役を務め、放送による「七夕会」が行われました。内容は、「七夕に関する話」「たなばたのうた(各教室で)」「各学級代表児童による願いごと発表」でした。これまでに飾っていた「各自の願いごと(短冊)」は本日持ち帰ります。児童の皆さんの願いが叶いますように…。写真は、七夕会が始まる前の集合の様子、願いごと発表児童、代表委員の振り返り、代表委員児童です。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「がいこくのひとと なかよくなろう」

「あいさつの仕方や名前の答え方にふれること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ALTの先生の質問(名前?)に「My name is 〇〇.」と一人ずつ答えていました。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「100より大きい数」

「10のまとまりがないときの数の表し方を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、百の位や十の位、一の位のまとまりをもとに、数の表し方を覚えました。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「チョウを育てよう トンボやバッタを育てよう」

「生き物の成長の仕方を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、映像で確認するとともに、実際の幼虫や成虫の姿も観察(口を開かず息をひそめて)していました。

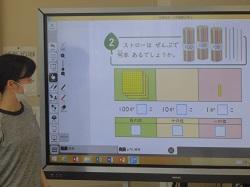

▼第4学年の学習の様子です。

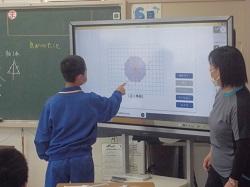

算数科「角」

「分度器で角度を測ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、直角より大きい場合や小さい場合の読み方を確認した後に、プリントを用いて測定の練習を重ねていました

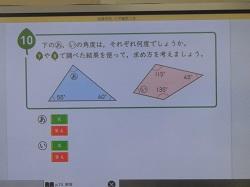

▼第5学年の学習の様子です。

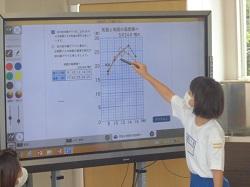

算数科「合同と三角形、四角形」

「三角形や四角形の残りの1つの角の大きさを求めること」をテーマに学習していました。子どもたちは、三角形の3つの角(内角)の大きさの和が180°になることをもとにして、計算で求める方法を考えていました。

▼第6学年の学習の様子です。

書写「文字の配列」

「用紙に合った文字の大きさと配列を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは「さみだれを あつめて早し 最上川」と書いたものを見合いながら、文字の大きさや配列のよさを見つけ合っていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「すめし」「牛乳」「てまきずしのぐ(卵)たまご・きゅうり・やきにく・のり」「すましじる」「たなばたゼリー」でした。

七夕は1年に一度だけ天の川を渡って彦星と織姫が出会うことができるという星祭りの行事です。今日の給食は、この行事にちなんで献立に取り入れられています。皆さんの願いが叶いますように…。

大甕小学校のひとコマ(7月6日)※ 「学校だよりコーナー」に №5(7月号)を掲載しました。

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「筆あと研究所」

「作品のいろいろな筆あと(筆づかい)の特徴から感じたことを話し合うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、作品を実際に真似てみることで筆づかいにふれ、話し合いにつなげていました。

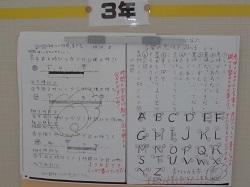

▼第1学年の学習の様子です。

国語科「ひらがな」

「ワークシートをもとに“ひらがなのまとめ”をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、絵が表していることばを、ひらがなでていねいに書いていました。

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「お話を読んで、しょうかいしよう」

「学習単元“スイミー”のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ワークテストの形式で学習のまとめを行っていました。

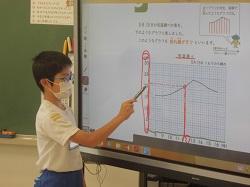

▼第4学年の学習の様子です。

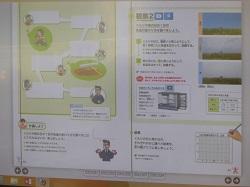

理科「天気と気温」

「学習単元“天気と気温”のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書の「たしかめよう」コーナーの問題やプリントをもとに、解答に合わせて丸つけをしたり、説明を聞いたりして、学習のまとめを行っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

社会科「あたたかい土地のくらし」

「あたたかい気候を生かして、沖縄県ではどのような産業を営んでいるかをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書の資料をもとに調べ、全体で確認しながら沖縄県の産業についてまとめていました。

▼第3学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動」

「活動の一つ)様々なスタート姿勢から音に反応してスタート、折り返しかけっこすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、集中して音を聞き、反応して走り出す運動に精いっぱい取り組んでいました。水分補給もしっかりと行っていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「さけのこうみソースかけ」「こまつなのきんしあえ(卵)」「キャベツのみそ汁(麦)」でした。

みそ汁は野菜や海藻などを入れて、大豆を加工して作られたみそで味付けをして作るので、たんぱく質やビタミン、無機質などをたくさん取れることから夏バテ予防にもなります。さらに「水分」と「塩分」を効率的に取ることで熱中症予防の観点からもよいとされています。トップアスリートの皆さんが体づくりや食欲不振の対策などに取り入れているそうです。

大甕小学校のひとコマ(7月3日)※ 初任者研修(授業参観)を含む。

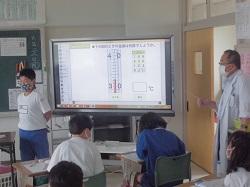

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「ぜんぶでいくつ」

「答えが10までのたし算の学習のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ドリルや練習プリントの問題に解決に挑戦し、たし算を仕方を確認していました。

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「わり算」「長さ」

「これまでに学習したわり算と長さのまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、一つ一つの問題にていねいに取り組み、学習のまとめを行っていました。早めに終わった場合には、そのすき間時間を利用して読書に親しみました。

▼第5学年の学習の様子です。

社会科「国土の気候の特色」「あたたかい土地のくらし」

「沖縄県の家やくらしの工夫について考え、学習問題をつくること」をテーマに学習していました。子どもたちは、資料をもとに考えながら自分なりの学習問題をつくっていました。

▼第6学年の学習の様子です。

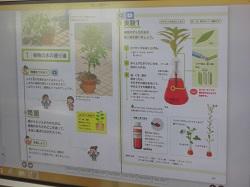

理科「植物の体のはたらき」

「根から取り入れた水は、どこを通るのか調べる実験を行うための準備」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書を利用して実験の目的や方法等をまとめていました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「器械・器具を使った運動遊び(平均台)」

「平均台を利用して、体を支えながら跳び越す運動遊びをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、順番を守りながら、着実に、そして、リズミカルに跳び越す動きに挑戦していました。

▼第4学年の学習の様子です。

図画工作科「わすれられない あの時(絵)」

「自分の思いを表現する作品の仕上げをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、3・4校時の続きの時間を有効に活用して、最終的な仕上げに取り組んでいました。

▼初任者研修(授業参観)の様子です。

第6学年 社会科「縄文の村から古墳のくにへ」

「縄文時代にはなかった争いがどうして起きたのか」をテーマに学習していました。子どもたちはまず、これまでに学習してきた縄文時代と弥生時代の衣食住や建物、道具等を想起しながら自分の考えをまとめました。次に考えを持ち寄って意見交流を行い全体で確認し合いました。まとめをした後に、再度教科書の資料で道具を、年表で国内や国外の動きを確認しました。この先どのような時代に進んでいくのか、どのような動きが出てくるのかを予想して、次の学習へとつなげていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょくパン」「牛乳」「ももジャム」「とりにくのラビゴットソースかけ」「うずらのたまごのスープ(卵)」でした。

気温が高くなりはじめ、湿気も上がりじめじめとする季節です。この時期は食中毒の原因となる菌が増えることが多いです。そこで、食中毒予防対策として一番大切なことは「手洗いを」することです。食事の前に石けんで手を洗い、タオルやハンカチで水気を拭き取ることが大切で、手洗いをしてから消毒をすると効果的です。しっかりと手を洗うことを心がけていきたいですね。

大甕小学校のひとコマ(7月2日)※歯科検診、歯科指導教室(歯みがき)1・3・5年生を含む。

▼歯科検診(全学年)の様子です。

学校歯科医の先生にお世話いただきながら、歯科検診(全学年・幼稚園児)を実施しました。1年生にとっては入学後に行う初めての歯科検診となりました。検診結果は後日お知らせいたします。

▼歯科指導教室(1年)の様子です。

南相馬市役所 健康づくり課 歯科衛生士の方々をお迎えして、歯科指導教室を実施しました。子どもたちは、口の中の健康のために、効果的なブラッシングの仕方について学びました。写真は「染め出し」をした後の様子で、いよいよこれからブラッシングという場面です。

▼歯科指導教室(3年)の様子です。

子どもたちは、歯ブラシの違いによるブラッシングの効果の違い、効果的なブラッシングの仕方について学んだ後に、実際に汚れを落とすブラッシングを行いました。

▼歯科指導教室(5年)の様子です。

子どもたちは、口の中の健康を保つためにはどうすればよいのか、その効果的なブラッシングの仕方等を学んだ後に、歯ブラシの毛先のあたり方を意識しながら、ていねいにブラッシングを行っていました。(確認のため、チェックシートを活用しました。)

▼第6学年の学習の様子です。

書写「点画のつながり」

「筆順と点画のつながりに気を付けて書くこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、めあて達成にむけて、筆順と点画のつながりに気を付けながら、ていねいにかつ集中して練習していました。

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動(小型ハードル走)」

「ハードル間を3歩のリズムで進むことやハードルをまたぎ越す際の足の抜き方に気を付けること」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分なりのめあてに応じた活動場所でまたぎ越す動きに挑戦していました。

▼第2学年の学習の様子です。

生活科「どきどきわくわく まちたんけん」

「学校の北側のコースをめぐって、まちの様子をつかむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、それぞれのポイントから見える様子を写真に収めたり、どこに何があるのかを目に焼き付けたりしていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「あまからぶたどん」「きゅうりとかぶのあさづけ」「なすのみそしる」でした。

「わたしはだれでしょう?」外側は濃い紫色、中は白色の野菜で、今日のみそ汁に使われている食材です。正解は…「なす」です。夏から秋にかけてが旬の野菜です。漬物や揚げ物にしたり、焼いたり、汁物に入れたりと、いろいろな料理に合う野菜です。ビタミンや水分が多く含まれているので熱中症予防にもなります。しっかりと食べて、上手に水分補給したいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月1日)※ 地域の方々による下校見守り、今月の歌(掲示)を含む。

▼4~6年生の下校の様子です。

本日は地域の方々に下校を見守っていただきました。自家用車の送迎がほとんどのため、横断歩道や通学路ではなく、児童昇降口で見守りをしていただきました。ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

▼第1学年の下校の様子です。※ 教室掲示を含む。

1年生の下校(児童クラブへ)の様子です。さらに黒板にはアサガオの記録の仕方の学習跡。掲示板には七夕の飾りとアサガオの成長記録があります。

▼第2学年の学習の様子です。※ 教室廊下掲示を含む。

算数科「時こくと時間」、生活科「どきどきわくわく まちたんけん」

学習単元のまとめとしてワークテストに取り組んでいました。また、廊下には6月25日(木)に出かけた町探検(学校西側コース)の記録が掲示されています。

▼第3学年の学習の様子です。

国語科「段落とその中心をとらえて読み、かんそうをつたえ合おう」

「文章構成のおわりの部分のよさについて考えること、はじめとなか、おわりの部分の関係について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、自分の考えをもちながら、友達の考えにもふれていました。

▼第4学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:このクラスでよかったな 教材名:さか上がり」

「クラスのよいところについて考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、学習シートの項目に沿って書き込みをしたり、友達と考えを交流したりしていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「合同と三角形、四角形」

「合同な三角形を並べられるか調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、画面で合同な三角形の並びを確認した後に、切り取った三角形を実際に並べて調べていました。

▼第6学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:真心をこめる 教材名:本屋のお姉さん」

「まじめに取り組むとはどういうことなのかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、資料をもとにしたり、自分の生活経験をもとにしたりしながら、考えを交流し合っていました。

▼今月の歌「勇気100%」

校舎東階段の掲示板の模様替えです。朝の放送で「たなばたさま」の音楽にもふれていますが、今月は「勇気100%」の音楽にふれていきます。

▼今日の給食です。

今日の献立は「みそラーメン」「牛乳」「チョレギサラダ」「アップルシャーベット」でした。

暑いとのどがかわいて水分がほしくなります。さて、次の飲み物のうち砂糖がたくさん入っていて、飲みすぎに注意しなければならないのはどれでしょう。1番「牛乳」2番「果汁入り飲料」3番「お茶」 正解は2番「果汁入り飲料」です。果汁入り飲料、いわゆる甘いジュースには砂糖がたくさん入っています。水代わりに飲むのはひかえましょう。普段の水分補給は水やお茶でとるとよいですね。

大甕小学校のひとコマ(6月30日)

▼第3学年の学習の様子です。

国語科「段落とその中心をとらえて読み、かんそうをつたえ合おう」

「説明文の問いに対する答えは何か、詳しく読んで見つけること」をテーマに学習していました。第2段落の文章で進め方を全体で確認した後に、個人で第7段落まで調べ、互いに確認し合っていました。

▼第2学年の学習の様子です。

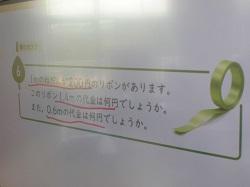

算数科「長さ」

「30cmのものさしを使って、教室内にあるものの長さを測ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、測ろうとするものの長さを予測して、その後にものさしを使って長さを測っていました。長さの感覚が少しずつ鋭くなってきています。

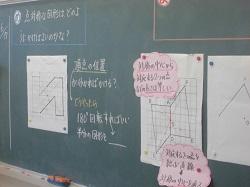

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「折れ線グラフ」

「学習単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは「気温と地温の温度調べ」のグラフをもとに、読み方や変化の見取り方等を振り返っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

理科「植物の発芽と成長」

「学習単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、植物の発芽と成長には日光や肥料等がどう関係しているかを振り返っていました。参考学習としてトマト栽培の映像も確認していました。トマト好き(挙手)の皆さんが多いようです。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「ペッパーくんとなかよくなろう」

「コンピュータの操作に体験すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、学校ではじめてのコンピュータ操作でしたが、ICT支援員の皆さんや担任の先生の説明・支援を受けて、基本的な操作を体験することができました。

▼第6学年の学習の様子です。

外国語科「世界の人々の生活について考えよう」

「外国について知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書の「Do you know~?」「ことば探検」「世界のすてき」「学校の生活」の項目等に沿って、画面を見たり音声を聞いたりしながら外国の情報をまとめていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「うめじそふりかけ(麦)」「ぶたにくのしょうがタレかけ」「キャベツのもみづけ」「とうふのみそしる」でした。

日本食では、食器の基本的な置き方があります。左側にごはん、右側に汁物、箸はその手前に置くのが基本です。そして向こう側の真ん中におかずのお皿を置きます。牛乳は右上です。箸を右手に持ち、茶碗を左手に持ちます。おかずとご飯を順番に食べる日本型の食事では、一番口に運ぶ回数の多いご飯を一番持ちやすい場所に置きます。左利きの人は、食べやすいように逆に食器を置きなおしてもよいですが、はじめの配膳の時は基本の置き方で配膳しましょう。

大甕小学校のひとコマ(6月29日)※ 各学年の七夕飾りを含む。

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「水の流れのように(立体)」

「自分が思い描いた作品の仕上げをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、粘土で形づくった作品につやだしを行い完成させ、作品のコメントを書き残していました。

▼第2学年の学習の様子です。

書写「点や画の組み立て」

「どの方向にはらうのかに注意して書くこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、「千」「人」「天」「月」のはらいを確認してから、ていねいに練習していました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「ぜんぶでいくつ」

「たしざんのれんしゅうをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「1+1=」「1+2=」…「9+1=」と一つ一つの計算式と答えを唱えながら、答えが10までのたし算の学習のまとめをしていました。

▼第4学年の学習の様子です。

理科「天気と気温」

「晴れの日や雨の日等の一日の気温の変化についてまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、調べたことをもとにしながら、一日の気温の変化について発表し合っていました。

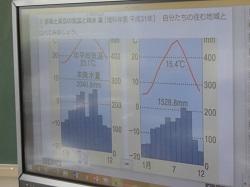

▼第5学年の学習の様子です。

社会科「国土の気候と特色」

「日本の気候にはどのような特色があるのかをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「季節ごとの特徴」「夏と冬の違い」「年間の降水量」等に着目しながら、特色をまとめていました。

▼第3学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(体ほぐしの運動)」

「用具:フラフープを使って友達と運動を楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、相手が受け取りやすいようにフラフープを転がし、さらに次の友達へつなぐリレー形式で運動を楽しんでいました。

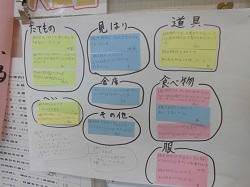

▼各学年の七夕飾り

「将来の夢」「今年の目標」「健康」「家族や友だち」等、一人一人が願いごとを短冊に書いていました。それぞれの願いがかなうことをさらに願っています。(上段1・2年生、中段3・4年生、下段5・6年生)

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「マーボーとうふ」「きゅうりのちゅうかあえ」「サワーゼリー(乳)」でした。

マーボー豆腐は中国四川料理の一つで、豚ひき肉と豆腐をトウバンジャンやテンメンジャン等で炒めて煮たものです。本場のマーボー豆腐は辛い料理ですが、給食では辛さを控えめに味付けしたり、いろいろな野菜を入れたりして作っています。豆腐にはカルシウムとたんぱく質が豊富に含まれています。おいしく食べてカルシウムを補給しましょう。

大甕小学校のひとコマ(6月26日)※ 職員室廊下掲示(模様替え)を含む。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「ぜんぶでいくつ」

「いくつになるか 式とその答えを出すこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、進め方を全体で確認した後に、練習問題に取り組んでいました。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「長さ」

「折れた線の長さを測るにはどうしたらよいか考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、折れていない直線をそれぞれ測って、その長さを合わせるという考えを導き出していました。

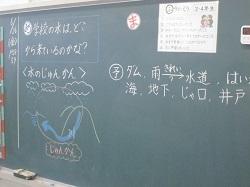

▼第4学年の学習の様子です。

社会科「水はどこから」

「学校の水はどこから来ているのか(水のじゅんかん)を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、校舎内をめぐり、水道の蛇口までの道筋等を確認していました。

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「朝食から健康な1日の生活を」

「朝食のメニューを考えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ごはんやパンに合うメニューや考えたポイントを一人ずつ発表し、感想を交流し合っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

音楽科「歌声をひびかせて心をつなげよう」

「曲の特徴を生かして明るい声で歌うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、歌詞の内容や作られ方等を確認したり、一度音楽を聞いてリズムや特徴を感じたりしてから、声に出していました。

▼第3学年の活動(すき間の時間)の様子です。

主に社会科学習で使用する「地図帳」を活用して、時間を過ごす姿が見られます。子どもたちは、地図のかき方や見方、読み方、地名探し、国名・国旗探し等、自分が興味をもった資料に見入っていました。

▼職員室掲示板の模様替えの様子です。

これまでの「6月の雰囲気」から「7月の雰囲気」に変わりつつあります。各学年の廊下にも七夕に向けた「笹竹飾り(願い事短冊)」が進んでいます。

▼今日の給食です。

今日の献立は「コッペパン」「牛乳」「キャラメルクリーム(乳)」「とりにくのパセリソースやき(乳)」「ミネストローネ(麦)」「メロン」でした。

メロンの皮にはネットのような網目がたくさんあります。この網目は成長する時にできたひびをカバーするためにできたものです。よいメロンは網目が細かく、全体にまんべんなくあるそうです。また、メロンは冷蔵庫に入れない状態で保存したほうが甘味が増しておいしくなるとのこと。メロンを食べる時は、食べる2~3時間前に冷蔵庫に入れて冷やして食べるとおいしくいただけるそうです。

大甕小学校のひとコマ(6月25日)

▼第4学年の学習の様子です。

図画工作科「わすれられないあおの時(絵画)」

「自分の思いを表現しながら作品仕上げを進めること」をテーマに活動していました。子どもたちは、水彩の色使いや筆のタッチ等を工夫しながら、完成を目指していました。

▼第2学年の廊下掲示物です。

生活科の学習時間に出かけた第1回町探検(南コース)の記録です。場所やその様子等をていねいにまとめています。

▼第3学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動きをつくる)」

「自分の体力を知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、新体力テスト項目の一つ「握力測定」を行いました。

▼第6学年の学習の様子です。

外国語科「自分の日常生活に大切なものを紹介しよう」

「What is your treasure?」「My treasure is ~.」と問答することをテーマに学習していました。子どもたちは、まず「自分の大切な物」を思い浮かべたり、英語の言い方を調べたりしてから、やり取りをしました。

▼第1学年の学習の様子です。

書写「ひらがな」

「手本をよく見て、なぞり書き練習をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、書写ノートの「形の似ている字」「ひらがなの表」のページのそれぞれの枠にていねいに書き込んでいました。

▼第5学年の読書の様子です。(図書室で本を探す姿や教室で読み味わっている姿です。

▼第5学年の学習の様子です。

理科「植物の発芽と成長」

「発芽した後の子葉のデンプンはどうなっているか調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、別の植物やメダカの発芽と成長をもとに結果を予想した後、子葉がヨウ素液でどのように変化するか実験し結果をまとめていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「えだまめいりたまごやき(卵)」「しんじゃがのみぞがらめ」「こづゆ(麦)」でした。

毎月1回、体の免疫力を高めたり、体力向上を意識した献立を実施しています。今日の新じゃがのみそがらめは、小さいいもを低温の油でじっくり揚げてみそと砂糖のとろりとした調味料で味付け(甘いみそ味)をしたものです。じゃがいもを収穫した時に出る小さい物も捨てずに食べるために考えられた料理で、食品を大切に食べる「食品ロス」の昔の人たちの知恵が詰まっています。

大甕小学校のひとコマ(6月24日)※「熱中症注意報」掲示を含む。

▼第1学年の学習の様子です。※学校探検実践活動を含む。

道徳科「主題名:わがままをしない 教材名:かぼちゃのつる」

「わがままをしないためにはどうしたらよいかを考え話し合うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、資料から確認したことや自分の生活経験から考えたことについて発表し合っていました。(初任者及び新規採用者の「授業参観研修」)学校探検の実践活動として、先生方にインタビューをして聞き取ったことを記録し、その後先生方からサインをもらうことを行っています。

▼第2学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:あいさつパワー 教材名:あいさつがきらいな王さま」

「あいさつにはどんな力があるのかを考え話し合うこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、資料から見つけたことや自分で考えたことについて、理由づけしながら発表し合っていました。

▼第4学年の学習の様子です。

書写「漢字の組み立て」

「部分の組み立て(たれ や かまえ)に注意して書くこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、漢字の組み立てに気を付けながら、一画ずつていねいに書いていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「合同と三角形、四角形」

「多くの図形の中からぴったり重なり合う形を見つけること」をテーマに学習していました。子どもたちは、頂点の数や辺の長さ、角の大きさ等に目を向けながら重なり合う図形を見つけ、合同の意味についても理解しました。

▼第3学年の学習の様子です。

総合的な学習の時間「コンピュータの使い方を学ぼう」

「ソフトを活用して、ゲーム感覚でマウスの操作に慣れること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ICT支援員の方が準備してくださった「マウス練習広場」というソフトを活用して、マウスの操作練習に取り組んでいました。

▼第6学年の学習の様子です。

音楽科「いろいろな音のひびきを味わおう」

「曲を鑑賞することによって音のひびきを感じ取ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、雰囲気や使われている楽器等を視点にして、曲のよさを味わっていました。

▼熱中症予防対策の一つ…

職員玄関と児童昇降口に近い廊下の壁に「熱中症注意報」を掲示しています。これは、熱中症指標計(定時計測)による環境条件の把握と情報共有のために掲示し、活動の実施判断や行動の注意喚起のために行います。またその際「暑さ指数の実況と予測(環境省 熱中症予防サイト)」や気温を参考にして進めていきます。感染症予防のために、福島県の偉人“野口英世博士”もマスクを着用して静かに啓発活動を行っています。

▼校庭の草取りの様子です。

先週に引き続き、火・水・木の業間の時間を利用して行います。この時間以外にも、全校生のために、そして、校庭のために、自主的に草取りしてくれるの素敵な姿も見られます。

▼今日の給食です。

今日の献立は「カレーうどん(麦・乳)」「ひじきサラダ」「ヨーグルト(乳)」「支援さくらんぼ」でした。

【朝食と脳】脳を働かせるために重要な食事とは、バランスのよい食事です。脳のエネルギーはブドウ糖です。ブドウ糖はごはんやパン、めん等に多く含まれています。また、そのブドウ糖を使うためには様々な栄養素が必要です。バランスよく食べることが脳の働きをよくするポイントです。早起きをして朝食をしっかり食べたいものですね。

【支援さくらんぼ】南相馬市の子どもたちのために…と、昭和観光バス様から「福島県産のさくらんぼ」の支援があり、給食の時間においしくいただきました。ありがとうございました。

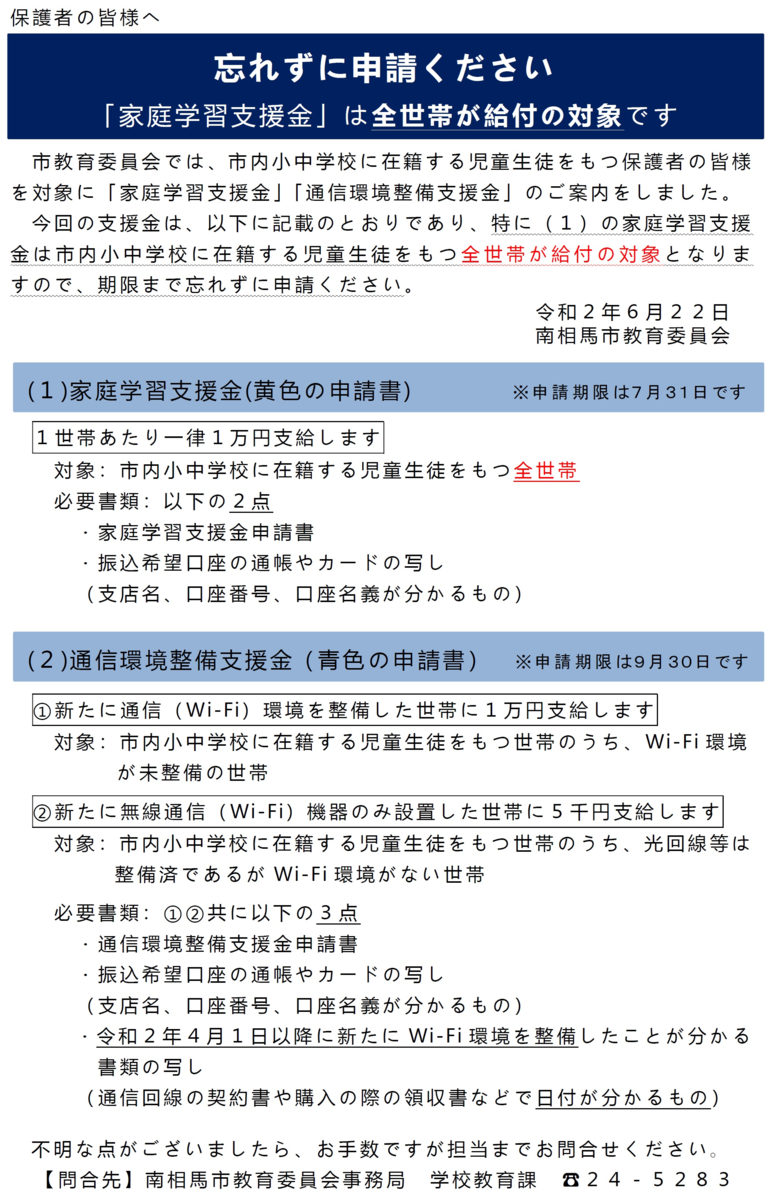

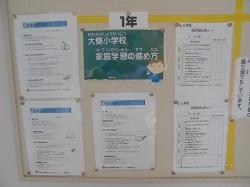

家庭学習支援金等の申請書について(教育委員会より)

現在お知らせしております家庭学習支援金等について、申請書の様式を添付いたしますので、申請書を紛失されてしまった方がいらっしゃいましたらば、こちらを印刷してお使いください。

なお、申請書のデータをメールにて受信希望される場合には、お手数ですが、その旨を記載したメールを下記アドレスまでお送りください。

メールアドレス:gakkokyoiku@city.minamisoma.lg.jp

※申請の際には、両面印刷ではなく、片面印刷で2枚となっても構いませんので、ご承知おきください。

大甕小学校のひとコマ(6月23日)※ 児童会委員会活動計画を含む。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「ぜんぶでいくつ」

「4+2=6となる問題とその答えの意味を覚えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、算数ブロックを使って「〇と□を合わせると△になります。」と発表したり聞いたり、見たりすることで「ぜんぶでいくつになる」ことの理解を深めていました。

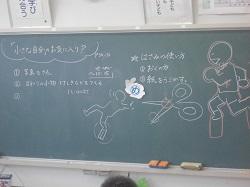

▼第3学年の学習の様子です。

図画工作科「小さな自分のお気に入り」

「写真や身近な材料を利用してお気に入りの世界を表現すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、はさみの効果的な使い方を確認した後に、自分の思い描く作品づくりに挑戦していました。

▼第4学年の読書の様子です。

学習のすき間の時間(課題が早めに終わった時に利用する時間)に読書をして楽しさを味わいました。

▼第5学年の学習の様子です。

理科「魚のたんじょう」

「教科書の“まとめ”と“たしかめよう”のコーナーで学習のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、メダカの受精や卵の中での育ち方、成長の仕方等についてしっかりとまとめていました。

▼第6学年の学習の様子です。

外国語「宝物を伝えよう」

「宝物紹介カードを使って発表すること」をテーマに活動していました。子どもたちは「あいさつ・住んでいる場所・宝物の紹介」の発表項目に沿って、「話す・聞く・見る」役を交代しながら進めていました。

▼第2学年の学習の様子です。

体育科「プール清掃」「お楽しみ体育」

「雨降りにより延期になっていた学年割り当てのプール清掃を行うこと」をテーマに活動していました。終了後には「お楽しみ体育」として「転がしドッジボール」をして時間を過ごしました。

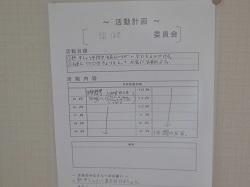

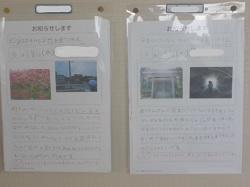

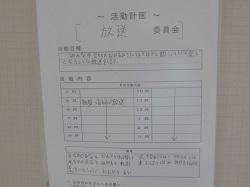

▼児童会委員会活動の計画です。

昨日は各委員会の委員長から放送発表がありました。写真は各委員会の活動計画の掲示です。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「さばのみそに」「こまつなのりあえ」「のっぺいじる」でした。

魚には「ドコサヘキサエン酸」「エイコサペンタエン酸」といった脳の働きをよくしたり、血液をサラサラにしたりするあぶらが含まれています。これらは肉にはほとんど含まれていない栄養です。また、魚にはカルシウムを多く含むものもあり、これも肉と違う点の一つです。今日は調理員の皆さんがさばの身がくずれないよう工夫してみそで煮込みました。しっかり食べて魚の栄養を取り入れたいですね。

家庭学習支援金等に関するお知らせ(教育委員会より)

大甕小学校のひとコマ(6月22日)※ 児童会活動、図書室の様子を含む。

▼児童会活動の様子です。

朝の時間を利用して、放送により各委員会からの活動計画発表が行われました。代表委員会・放送委員会・体育委員会・保健委員会・図書委員会・美化委員会の各委員長からの発表でした。その後、代表委員による「いじめ根絶宣言」と全校生による復唱を行いました。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動きをつくる)」

「運動身体づくりプログラムの動きを覚え、運動の仕方になれること」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分の順番がくるとすぐに隣の友だちと両手間隔をとり、スタートの準備をしていました。次の活動への取りかかりが短時間でできるようになってきています。

▼第5学年の学習の様子です。

家庭科「ひと針に心をこめて 手ぬいのよさを生活に生かそう」

「これまでの手ぬいの学習の成果を生かして小物づくりをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、作りたい小物の形や仕上がり、使いやすさをイメージしながら、ぬい方を工夫して取り組んでいました。

▼第6学年の学習の様子です。

国語科「言葉を選んで短歌をつくろう」

「“たのしみ”がもっと伝わるように表現を工夫すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、たとえの表現や並べ替えの表現を取り入れながら「五・七・五・七・七の三十一音」に自分の思いを込めていました。

▼第4学年の学習の様子です。

理科「天気と気温」

「気温の測り方を学ぶために、まず温度計の読み方を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、温度計の目盛りをもとに、なぜその読み方をしたのかを理由づけしながら発表したり、自分の考え方と比べたりして理解を深めていました。

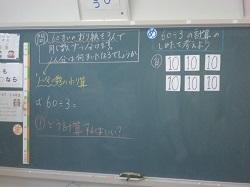

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「わり算」

「60枚の紙を3人で同じ数ずつ分けると、1人分は何枚になるかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、60÷3という式を立て、答えがどうして20になるのか、その説明を自分なりに考え発表し合いました。

▼第2学年の学習の様子です。

書写「点や画の組み立て」

「点と画の名前を覚えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、てん、たて画やよこ画、おれ、はね、はらい、まがり等の画を覚え、その文字をていねいに練習した後に先生の確認を受けていました。

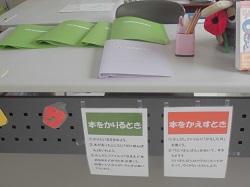

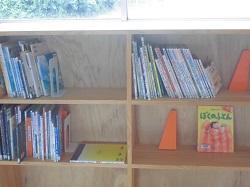

▼第二図書室の様子(一部)です。

黒板を利用した季節の掲示、どんな本があるか見やすくするための本棚の展示、貸出や返却の仕方の表示等、学校司書の先生(南相馬市立図書館)に進めていただいています。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ひじきのつくだに(麦)」「すぶた(卵)」「ちゅうかサラダ」でした。

日本の食事には大きく分けて「和食」「洋食」「中華」がありますが、どれもそれぞれのよさがあります。昔の中国では温かい料理を食べることがマナーとされていたため、油を多く用いて強い火力で調理する炒め物がよく食べられたそうです。日本で食べられている中華料理は、日本人好みにアレンジされたものが多く、今日の酢豚も給食用にアレンジした酢豚で、昨年度好評だったものです。

佃煮は、江戸時代(1600年頃)に小魚を煮て保存食品にしたのが始まりと言われています。最初に東京の佃島(つくだじま)の漁師が作った煮物であることから佃煮と呼ばれるようになったそうです。

大甕小学校のひとコマ(6月19日)※ 防災引き渡し(引き取り)訓練を含む。

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「がっこうだいすき」

「友達と学校を探検すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、自己紹介(学年・名前)をしてから部屋の中の探検をしていました。「部屋の中の様子を見せてください。」「ありがとうございました。」も上手に言えました。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「長さ」

「いろいろなものを長さを測ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、教室内にあるもので10cmくらいものを見つけて、長さを測っていました。

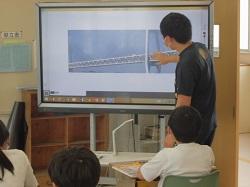

▼第3学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちのまち みんなのまち(市の様子)」

「南相馬市の様子を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、空から撮影された南相馬市の様子を画面で見て、気が付いたことを発表し合っていました。例)○○には住宅地が多い。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「折れ線グラフ」

「折れ線グラフの意味や読み方について知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、時間と気温の変化を表したグラフをもとに、表す意味や読み方を覚えていました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「対称な図形」

「正多角形は線対称な図形なのか、点対称な図形なのかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでに学んだ定義や性質を利用して「○○な図形である。」ことを見つけ出していました。

▼第5学年の学習の様子です。

理科「魚のたんじょう」

「インターネット情報からメダカについて調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、探し出した情報から、必要なことをノートに記録していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ピザコッペパン(乳)」「牛乳」「グリーンサラダ」「とりにくとやさいのとうにゅうスープ」でした。

ピザトーストだと食パンを使いますが、給食では食べやすいようにコッペパンを使って具をはさんでいます。調理員の皆さんが、炒めて味付けをした具をはさみ、とろけるチーズをのせて焼き上げました。ピーマンやたまねぎ、ベーコン等の具がたくさん入っていて栄養もたっぷりです。

▼避難訓練・防災訓練(引き渡し訓練)の様子です。

災害発生時等において、引き渡し(引き取り)が必要になる場合の行動の仕方を確認するとともに、対応について学校と家庭が「子どもの命を守る」ことに関して意識を共有することを目的として、引き渡し(引き取り)訓練を行いました。まずはじめに、児童は体育館に避難、その後、家族の引き取りのために整列し直して待機・下校(自宅または放課後児童クラブへ)しました。本日の流れをもとに対応していきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

大甕小学校のひとコマ(6月18日)※ 町探検やプール清掃、幼小連携事業を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

生活科「まちたんけんに行こう①」

「学校周辺の様子を知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、第1回目として学校の南側周辺(セブンイレブン近くまで)へ足を運び、住宅地や6号線沿いの様子など目で確認しました。

▼幼稚園(5歳児対象)読み聞かせの様子です。

学校図書館において学校司書による読み聞かせを行いました。前回の校舎周辺の見学に続く活動となります。これからもできることを話し合いながら進めていく予定です。

▼第1学年のプール清掃の様子です。

大甕幼稚園への在園中に利用した児童も多いかもしれませんが、初めてのプール清掃を行いました。1年生の視点できれいにできることに取り組みました。

▼第3学年の学習の様子です。

外国語活動「How many? 数えてあそぼう」

「数えて遊ぶこと」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、音楽と歌詞に合わせながら、1~20までの数字について外国語(英語)で唱えていました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「わり算の筆算」

「わり算の筆算の仕方を確かめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教科書の問題やドリルの問題に意欲的に挑戦していました。

▼第6学年の学習の様子です。(17日のプール清掃を含む。)

総合的な学習の時間「コンピュータの使い方を学ぼう ロボットと学ぼう」

「ICT支援員から提示された学習プログラムに合わせて学ぶこと」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、画像やイラスト(絵)、音声等を選ぶ作業をし、終了後には次のプログラムに挑戦していました。

▼第5学年のプール清掃の様子です。

子どもたちは作業の割り当ての場所に従って、主に床面に当たる所の磨き作業を行いました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「にくじゃが」「もやしのカレーあえ」「ミニトマト」「ビーンズカル」でした。

ビタミンCと言えば、レモンやグレープフルーツ等の果物を想像する人が多いかもしれません。実はじゃがいもには、果物に負けないくらいのビタミンCが含まれています。ビタミンCは熱に弱い栄養素ですが、じゃがいものビタミンCはでんぷんに守られているため壊れにくくなっています。調理方法として今日の給食のように「肉じゃが」もおすすめです。

大甕小学校のひとコマ(6月17日)

▼第3学年の学習の様子です。※ プール清掃を含む。

算数科「たし算とひき算」

「単元のまとめ(テスト)をすること」をテーマに学習していました。見直しを終了した子どもたちは、残りの時間を読書の時間として利用しました。また、今日は学年割り当てのプール清掃も行いました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「ぜんぶでいくつ」

「ふえるといくつになるかを考え説明すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、算数ブロックを使って友達に説明したり、黒板前で発表したりしました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「わり算の筆算」

「わり算の筆算の仕方のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「商を立てる」「かける」「ひく」「おろす」「あまり」をキーワードとして、筆算の仕方を確認していました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「対称な図形」

「点対称な図形のかき方を覚え慣れること」をテーマに学習していました。子どもたちは、点対称な図形の定義や性質を利用して、対応する頂点を見つけて作図していました。

▼第5学年の学習の様子です。

図画工作科「言葉から思いを広げて」

「これまでの学習でイメージを広げてきた下絵に着色すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、色づかいや筆づかいを工夫したり、用具を利用したりしながら、着色を進めていました。

▼第2学年の学習の様子です。

道徳科「主題名:きまりをまもる力 教材名:くろぶたのしっぱい」

「なぜ、ごみすて場にごみをすてないといけないのか…を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、資料の内容を確認するとともに自分の生活経験と照らしながら、きまりを守ることの大切さについて話し合いを深めました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょうゆラーメン」「牛乳」「ツナサラダ」「あじさいゼリー」でした。

あじさいゼリーの紫色は、どんなジュースを使ったでしょうか。1番:いちごジュース 2番:ぶどうジュース 3番:コーラ 正解は2番:ぶどうジュースです。あじさいの花をイメージしてぶどうジュースを使いました。調理員の皆さんが、朝一番にゼリーを作り冷蔵庫で冷やしました。6月はあじさいの花が咲く時期でもあります。給食でも季節を実感できますね。

大甕小学校のひとコマ(6月16日)※ 自主学習・家庭学習コーナー、校庭除草、プール清掃を含む。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「たねをまこう どれぐらいそだったかな」

「植物の成長を観察するためのホウセンカとオクラの苗の植え替えをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、植え替えの説明を聞いた後に、分担して作業を行いました。

▼自主学習・家庭学習コーナー

各学年の自主学習・家庭学習コーナーには、取組例として友達のノートやカードが新たに紹介されています。

▼第2学年の学習の様子です。

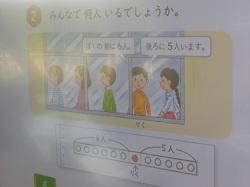

算数科「何人いるのかな」

「問題文の条件から合計人数を求めること」をテーマに学習していました。子どもたちは「前から何番目」「後ろから何番目」等の条件をもとに、どの式が正しいのかを見合ったり発表し合ったり聞き合ったりしながら確認していました。

▼第4学年の学習の様子です。

国語科「筆者の考えをとらえて、自分の考えを発表しよう」

「筆者の考えをとらえて、自分の考えをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでの説明文の学習のまとめをしていました。また終了後には、新出漢字の学習も行いました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のかけ算」

「積が“かけられる数”より小さくなるのはどんな場合かを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは“かける数”が1より大きい(小さい)場合に目を向けて、言葉や数直線を用いて考えをまとめていました。

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「子育て支援の願いを実現する政治 震災復興の願いを実現する政治」

「公園に対する様々な立場の人の願いをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、グループごとに互いの考えを出し合って、様々な立場の人の願いをまとめていました。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動き:新体力テスト)」

「新体力テストの項目の一つ“上体起こし”の動きを知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、制限時間30秒で上体を何回起こせるか、ペアで協力して挑戦していました。

▼業間の「ちょっとだけ除草」の様子です。

本日より3日間、音楽が流れている5分間程度を目安に校庭の除草を行います。各学年ごとに割り当て(トラックを中心に…)をし、少しずつきれいにしていこうとする取組です。

▼プール清掃の様子です。

今年度までの汚れを次年度に持ち越さないように、今週金曜日までを期間として、学年の割り当てによるプール清掃を行います。割り当ては、プールサイド磨き、落ち葉拾い、通路や靴箱の掃き掃除、更衣室やトイレ清掃等です。※ 大プール内及び小プール内は業者に依頼し作業「済」です。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「なまあげのにくみそかけ」「きりぼしだいこんのハリハリあえ」「わふうスープ(卵)」「ミルメークコーヒー」でした。

蒸し暑い日はたくさんの汗をかくので水分をこまめにとる必要があります。水やお茶を飲んで水分をとることも大切ですが、三度の食事の中で水分をとることもできます。例えばみそ汁やスープを食べると水分と塩分を上手にとることができます。また野菜を食べても水分をとることができます。上手に水分や塩分をとり、熱中症にならないようにしたいですね。

〒975-0049

福島県南相馬市原町区

大甕字鶴蒔8番地

TEL 0244-22-3881

FAX 0244-24-2096

E-mail:ohmika-e@fcs.ed.jp

【東日本大震災(原発事故含む)における区域外就学・転出中の児童とその保護者の皆様へ】

現在上記理由等により区域外就学、転出中の児童について、大甕小学校に戻る意向がある場合は直接大甕小学校にご連絡下さい。