2022年11月の記事一覧

季節の移ろい:ポプラと雪虫

今朝は温かく、登校時も手袋なしでOKでした。校庭西側のポプラも黄色く色づくとともに、落葉も進んでいます。早く登校してきた1年生とパチリ。ジャンパーの色がポプラとマッチしていて絵になりますね。

ところで、今朝はたくさんの雪虫が飛んでいました。子ども達は追いかけたり、捕まえて観察したり、「もうすぐ雪が降るよ」と予言したり。こちらも季節の移ろいを感じられる一コマでした。

かわいい雪虫をアップにしてみました。この雪虫って、いつも冬の直前に突然出現しますが、今まで何してたんでしょうね?…なんと、雪虫はアブラムシの仲間だそうです。短命で、1年間に何世代も替わっていくのだそうですが、冬直前のこの時期に産卵のために樹木から別の樹木に移るときに綿毛のようなものが出てくるのだと、本には書いてありました。風に乗って、目的とする産卵場所まで移動できるよう、ふわふわの綿毛を身につける。…おもしろいですね。校長豆知識でした。

地震・津波のVR体験:4年防災教室

29日に4年生の防災教室を行いました。これは福島県で行っている「そなえるふくしま防災出前授業」を活用したもので、県危機管理課の職員さんに直接ご指導頂きました。

まずはクイズを通して学ぶ防災知識のコーナーです。職員さんの質問に答えていく子ども達。なにやら参考書のようなものを見ながら、答え探しをしていました。

県で作成した防災ガイドブックを活用していたんですね。4年生でも分かりやすく学べるガイドブックでした。

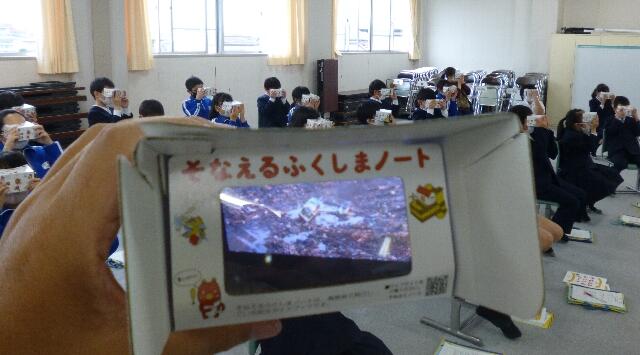

後半は、スマホ画面を使ったVR体験。地震と津波のバーチャル体験ができました。子ども達は、簡易ゴーグルを上下左右に動かして、地震や津波の様子を観察することができました。イマドキな手法です。

私も体験してみましたが、東日本大震災のときと同じような揺れ、部屋のものの落下・破損を画面を通して体験できました。

4年生はまだ生まれる前の話ですが、わずか11年前にこのような大きな災害がこの地で起きていたことを体験することができました。危機意識を持つにはたいへん有効な学習だと感じました。いざというときに備えて、知識を持って、冷静に対応できるようにしたいですね。

思いやり・やさしさのバトンタッチ:人権の花

環境委員会でお世話をしていた「人権の花」のプランターを、本日、近隣の施設を回ってプレゼントしてきました。

環境委員の子ども達は、最後にプランターの周りを拭くなどして、思いやり・やさしさの気持ちを込めました。

「人権の花」は花を育てることによって、やさしさや慈しみ、思いやりの気持ちをもつことがねらいだと思います。今回は、このプランターを地域に贈ることによって、思いやりの気持ちを広げていこうという取組になります。代表児童と一緒に各施設を回ってきました。

代表児童がしっかりあいさつをしてきたので、思いやりの気持ちが届いたのではないかと感じています。ご協力頂きました皆様、ありがとうございました。

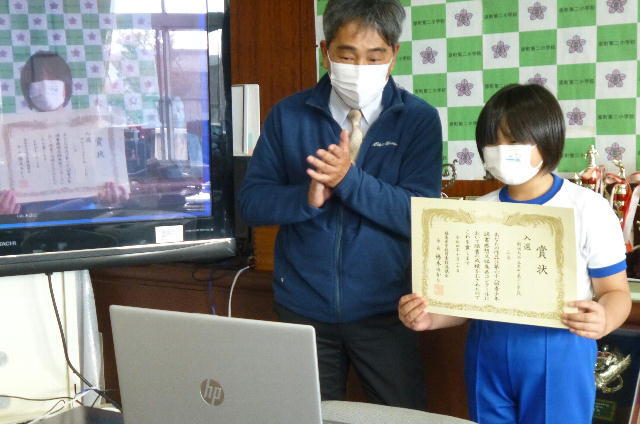

頑張っている子の表彰と紹介:リモート全校集会

お昼のリモート集会で表彰と紹介を行いました。まずは火災予防ポスターコンクールで努力賞に輝いた5年生と3年生のお友達の紹介です。

夏休みに一生懸命考えて描いたそうです。どちらも火の後始末に注意しようという気持ちがわいてくる良い作品でした。おめでとう。

続いては、英検3級に一発で合格した3年生のお友達の紹介です。小学校3年生で英検3級はものすごいことだと思います。しかもリスニングは満点だったとのこと。アメージングです。

本人にどうやって勉強しているのか尋ねたところ、「小学校1年生の頃から英語に興味を持ち始め、その頃から毎日、ラジオを2時間程度聞いて勉強しています。」すごい。この英語を今後どのように役立てたいのか尋ねたところ、「将来、英語を使ってお仕事ができたらいいな。」とのこと。確かに、グローバルなフィールドで仕事ができますね。次は準2級を目指して頑張るとのこと。応援してます。

このように、何かを頑張って昇級や昇段した際にも校長にお知らせください。リモート集会で全校生に紹介します。一人一人のよさを認め合い、高め合っていくきっかけにしたいと考えています。

寒い朝でしたが、パンジーも子ども達も元気です

今朝7時の気温は3℃。花壇のパンジーにはつらい季節のはじまりかと思いましたが、意外と元気。このところの好天を受けて、パンジーもしっかり根付いてくれたようです。

2時間目の休み時間には、今日も水掛けを頑張る環境委員さん。水道と花壇を行ったり来たりしながら、丁寧に水掛をしてくれました。校舎北側は、まだ太陽の日が当たらないところも多いし、冷たい水を扱うし、なかなかたいへんな活動ですが、委員さんは頑張っています。

一方、校舎南側の校庭では、晩秋?初冬?の太陽を浴びながら、楽しく遊ぶ子ども達の姿が見られました。10時の気温は12℃。朝から10℃近く上昇しています。

本格的な冬を前にパンジーも子ども達ものびのびと成長しています。2学期もあと4週間。しっかりまとめを行って楽しい冬休みを迎えさせたいですね。

どこに逃げる?抜き打ち避難訓練

今日の2時間目の休み時間。教頭先生が、「校長先生、1階の図工室で火災が起きたと事務室から連絡です」と言って校長室に飛び込んできました。「なに、たいへんだ。すぐ現場確認だー。」「校長先生、やっぱり火災です。初期消火しようとしましたが、燃え広がってダメです。」「子ども達を安全なところへ避難させよう。」「訓練、訓練。児童の皆さん、1階図工室から火が出ました。危ないので、校庭の赤い鉄棒前に避難します。」

今日は避難訓練でした。それも、予告なしの訓練です。抜き打ちです。今までの避難訓練を活かして、自分でしっかり逃げることができるのか。私が以前からやってみたい取組でした。

11月に入ってから、子ども達には「いつやるか分からないけど、予告なしで避難訓練をしますよ」と各学級で話していました。放送を聞いた子ども達は「えっ、今やるの?」と言いながら、どうしようか考え、放送の指示を聞いて、いつもの出入口から校庭に逃げていきました。

中には機転を利かして、近くの学習室から外に出た子もいました。炎や煙に巻き込まれないようすばやく外に出る判断ができたのはGOODです。

私が校庭に出たときには、校庭西側の赤い鉄棒に向かって走るたくさんの子ども達の姿が。ちゃんと指示を聞いていたんだね。すばらしい。

ただ、集合場所の前では、並んでいる子達もいれば、わいわいガヤガヤ騒いでいるだけの子もいます。うーん、こういうときは自分たちの力で並ぶなどの意識も付けないといけないなあ。小さい子はしょうがないけど、上の学年の子を育てていきたいなあ。

集合後、「4年生以上の子達は、自分で並んだり、自分たちで人数確認したり、小さい子の面倒を見たりすることもできるようになると良いね」という話をしました。

よりによって楽しい業間の時間にやるとは…と思った子ども達もいたことでしょう。ごめんなさい。でも、火事や地震はいつも先生の近くにいるときに起きるわけじゃありません。休み時間にだって起きる可能性があります。また、先生方は避難・集合のお世話だけでなく、空き教室やトイレなどの確認をしたり、消火活動をしたり、消防署などに通報したり、本当の災害のときにはいろいろとやるべき事が出てきます。一人一人が「次に何をすれば良いか」を考えて、しっかり命を守る行動ができるように育てていきたいと感じました。

表彰、そして半袖デザイン発表!

今日のお昼はリモート集会を行いました。表彰と発表です。

まずはスポ少バスケの皆さん。大会で2位となり、賞状とトロフィーが届いたため、紹介しました。惜しくも優勝を逃したということで、次は雪辱を果たしたいとのこと。頑張ってください。おめでとう。

次に、先日ご紹介した県作文コンクールの賞状が届いたので、準特選に輝いた2名を表彰しました。すばらしい。

最後に、今までPTA役員さんや子ども達に協力してもらってデザインを考えてきた新しい半袖ジャージについて、デザインが決まったことを発表しました。

最終的には、3年生、4年生、5年生の投票で決定しました。選ばれたのは右袖に校章をプリントするものとなりました。工場の方と大きさや太さを話し合い、2月頃に販売開始できるよう進めていきたいと考えています。ご協力頂きました皆様、ありがとうございました。

かぜを予防して元気マンになろう:1年学活

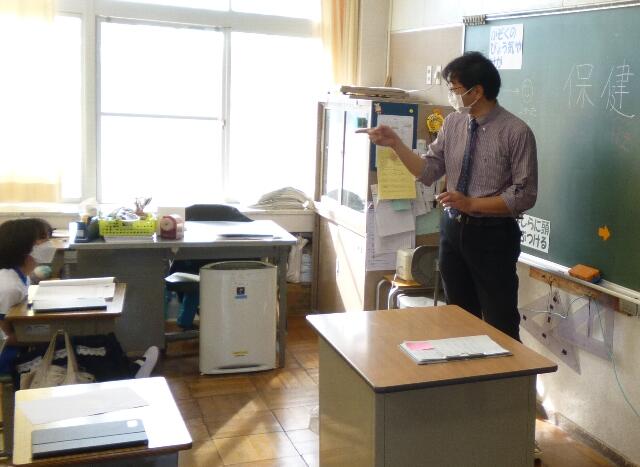

今日の2校時目は1年生の学習を参観しました。学級活動で「かぜの予防」を勉強するそうです。黒板を見ると「げん気マンになるためには、なにがたいせつか、かんがえよう」と書かれていました。ふむふむ、元気マンですか。1年生らしいめあてですね。いいぞ。

空気中にかぜのウイルスがたくさんいることをパワーポイントを使って先生がお話しすると、子ども達は大騒ぎ。「えー、やだー、どうしよう」…「じゃあ、ウイルスはどこから体の中に入って来るのかな?」

「そうです、主に口と鼻からウイルスが入ってきますよ。」「では、口と鼻にはどうやって入るのかな?」

「手や指についていたウイルスが口や鼻、そして目などからも入ってくるんだって。」わー、きゃー、嫌だー。子ども達はまたまた興奮。でも、1学期のときのようにいつまでも騒いだりはしません。すぐ、先生の話を聞こうとして、先生に目を向けています。成長してきたねえ。

この後、タブレットを使って、指の汚れが取りにくいところを確認したり、電子黒板で正しいうがいや手洗いの方法を学びました。タブレットの使い方もスムーズ。感心したのは、先生が「はい、しまって」というと、すぐにお片付けをしているところ。短時間で片付けて、次の学習ができていました。すばらしい。

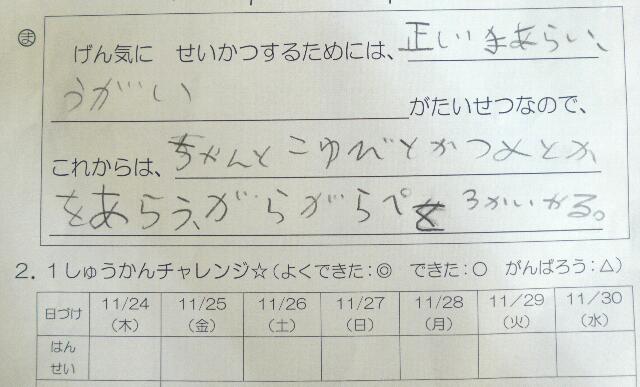

最後は、自分なりに頑張りたいところを書きました。ワークシートで1週間確かめていくそうです。1年生の皆さん、うがい手洗いが上手になって元気マンになってくださいね。

ゲストティーチャーはお父さん:2年道徳

今日の2時間目は2年生の道徳の授業を参観しました。テーマは「生きる力」で、生命の尊さを考える授業でした。

「生きる力って何だろう」という先生の問いかけに、「元気」「強さ」「健康」などの答えを考える2年生。「そうだね、いろいろあるね。こういうのはどう?」と言って先生が黒板に書いたのは「支えてくれる人のやさしさ」。確かに、とうなずく子ども達。自分の中にもっている生きる力もあるけど、周りで私たちの命を支えてくれる人たちがいるから、生きることができる…ということに気付いた2年生。

「そこで今日は、みんなの命を支える仕事をしてくださっている藤田先生にゲストティーチャーで来ていただきました。」

今日のゲストティーチャー(GT)は楢葉町住民福祉課の藤田さんです。藤田さんは町の保健師。日頃から町民の方の健康を支える立場にある方です。そして、2年生男児のお父さんでもあります。「知ってるー、○○君のパパだー」と喜ぶ子ども達。

藤田さんからは保健師としてのお仕事を通じて、どんなふうに命に関わっているか、やさしく分かりやすくお話しいただきました。病気の人やお年寄りの方の命を守るため、相談に乗ったり、注射やワクチンを打ったり、体力が落ちないように運動を勧めたり。でも、こうやって支えてくれる人がいるから、みんな生きていけるんだよね。

お話しの後に、感想と質問のコーナーでは、ある子が自発的に「今日はお話しをありがとうございました」とお礼をいうシーンもありました。子ども達にとっても分かりやすい話だったんですね。藤田さんのお子さんに感想を聞いたところ、「うれしかった」と話していました。働くお父さんに触れられて、お子さんも良い経験になったのだと思います。藤田さん、本当にありがとうございました。

学校では、社会で働く様々な方からお話を聞く学習を今後も進めていきたいと考えています。皆様、よろしければ教壇に立ってみませんか。

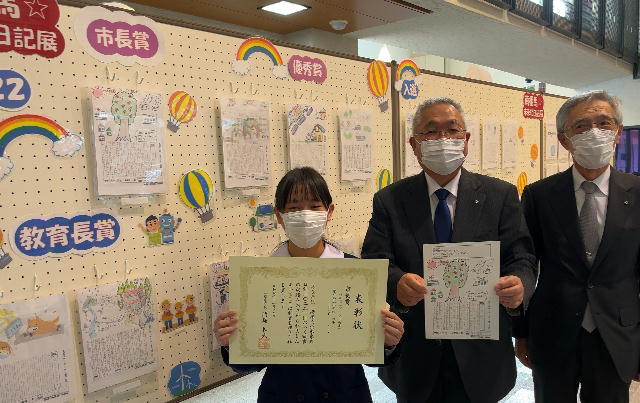

こんな未来にならないかな:未来絵日記の表彰

土曜日に中央図書館にて「南相馬☆未来絵日記」の表彰式があり、本校の6年生の作品が市長賞を受賞しました。

直接、市長さんから表彰を受けた6年生。ちょっと緊張したところもありましたが、その後の市長さんとの懇談でもしっかり受け答えができていました。すばらしかったです。

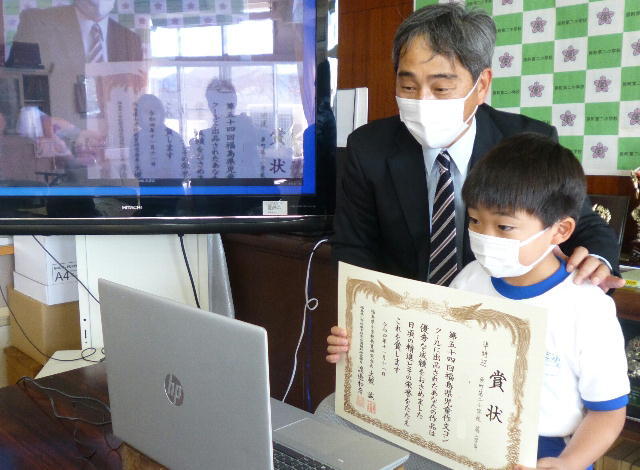

早速、今日のリモート全校集会でも表彰し、学校のお友達全員に披露しました。あわせて、どのような内容だったのかを、直接本人にインタビューしてみました。

今から10年後の2032年。南相馬市には「ソーラー樹木」がたくさんある、という想像の絵日記です。ソーラー樹木とは、太陽光や風力・水分をためておくことができる木で、美しい花々は病院や老人ホームに入っている方の癒しになる、というステキなアイデアです。日頃から、環境委員長として頑張っているからこその発想だなあ、と私も感心しました。子ども達も、彼女のアイデアを聞き、驚いていたようです。

最後に、副賞としてドローンを頂いたことを紹介しました。こんなすごい副賞があるなら、来年も頑張ろう、と子ども達に呼びかけました。子ども達が10年後の南相馬市に思いをはせ、より良くなっていくことを夢に描くことは大変有意義な取組だと思います。市長賞おめでとうございました。

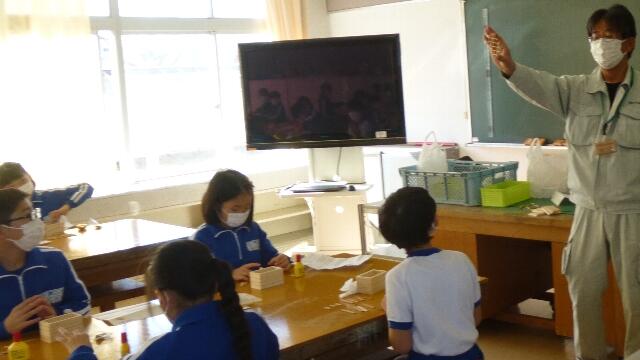

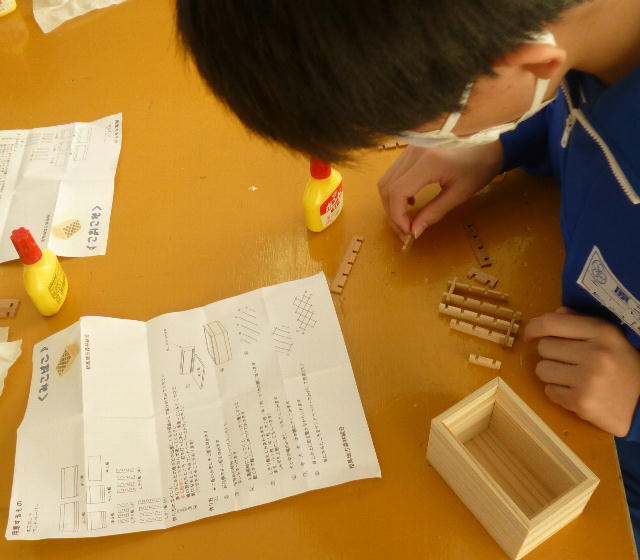

考えながら組み立てよう:4年森林環境学習

3校時目に図工室に行ってみると、4年生が外部の方に何やら教わっているところでした。

相馬地方森林組合の柳澤さんと佐々木さんに来ていただき、森林環境学習の一環で木工を習っているところでした。木工といっても、すでに形通りに切ってあるものをボンドを使って組み立てていく作業です。

作っているのは「くみこばこ」。子ども達はペン立てに使いたいと話していました。

外枠を作った子に尋ねたところ、「かんたんです」とVサイン。手先が器用なのですね。

ところが、その後、柳澤さんが「中の仕切り板を組み合わせるのが難しいんです。説明書をしっかり読んで、自分の力で組み立ててみてください。」と話をしました。

なになに、確かに難しいぞ。子ども達は説明書とにらめっこ。国語の読解力が試されます。

それでも「せんせい、できましたー」子ども達は上手に組み立てていきました。1時間、たっぷりと木と触れ合った4年生。いい勉強ができましたね。

県作文コンクールで準特選を頂きました

相馬地方の審査を特選で通り、県の作文コンクールに出品していた2作品の審査結果が分かりました。2作品とも準特選。とても上手な作文だったので、納得です。その作文の冒頭の一部分をご紹介します。

*************************

「なくしたカギ」 3年 男児

「どうしよう。」

なみだがいっぱい出て、あせも出てきた。家のカギがない。いつもキーケースの中にあるのにない。夜まで家には入れないかもしれないと思ったら、パニックになった。大声で泣き出してしまった。あまりにうるさくて、いっしょにいた妹が

「うるさい。近所の人に聞こえる。」

と言った。それはこまると思って声をのみこんだ。自分がなくしたわけではないのに妹が一生けん命さがしてくれた。二人でよつんばいになってさがした。ああ、妹がいてくれてよかった。でも見つからなかった。

二年生までは児童クラブだったけれど、今はちがう。ふたごの妹といっしょにまっすぐ家に帰る。ぼくがお兄ちゃんだ。ぼくがカギの番人なんだ。ぜったいになくしちゃだめだと思っていたのに。…(後略)

*************************

「障がいのある子どもたちと」 6年 女児

私には三歳年下の弟がいます。今は小学三年生。いつも元気いっぱいで、ご飯もたくさん食べます。

そんな弟は、四歳まで話すことができませんでした。名前を呼んでも聞こえていないみたいで、返事もせずに遊び続けていました。はじめは「耳が悪いのかな。」と思ってしまいました。(中略)

「どんな病気なの。」

と母にたずねてみました。

「これはね、病気じゃないのよ。簡単に言えば『特ちょう』かな。成長もみんなよりちょっとゆっくりなんだよ。だから、お姉ちゃんも弟ができないことをお手伝いしてあげてね。」

そのとき私は小学二年生。理解するにはまだ小さくてよく分かりませんでした。

今では話すのも上手になり、算数も得意で、かけ算九九をあっという間に覚えました。私が三年生のころ苦手だったわり算もすらすらできて、私が苦手な野菜も食べられるし、弟には良いところがたくさんあります。…(後略)

*************************

いかがでしょう。3年生の作文は、カギを無くしたときの困った気持ちがぐいぐいと伝わってくる良い文章です。6年生の作文は、弟のよさを認め、理解している姉の気持ちがよく伝わってくる文章です。どちらも読み応えのある内容となっています。また、妹や弟が登場し、きょうだいの関わり方が見えてくる点もステキな文章だと感じました。

この作文の後が気になるお友達は、職員室前に貼ってありますので、読んでみてください。他の子達の作文や読書感想文も掲示しています。そちらもどうぞ。

サンクスデイのプレゼント

原町聖愛こども園様から、サンクスデイのプレゼントを頂きました。

リリアンで編んだ毛糸の入れ物とメッセージ。手書きのメッセージが嬉しいですね。将来のひばりっ子の力作かな。

毎年、頂いておりますことに感謝申し上げます。感謝を形と言葉で表すことは心と心をつなぐことにつながりますね。本校でも、今、パンジーの鉢植えを育てておりますので、時期を見てお礼に伺いたいと思います。ありがとうございました。

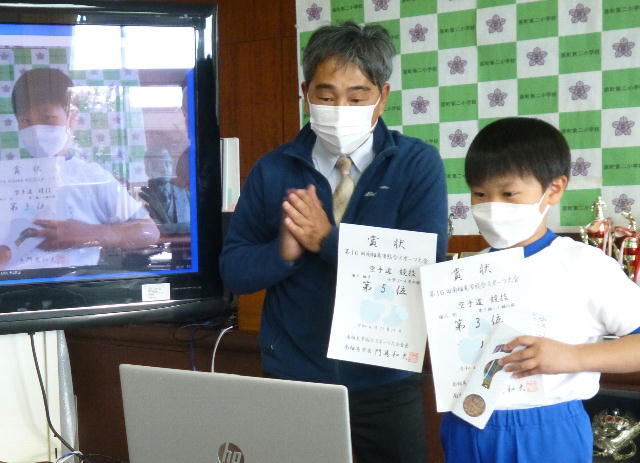

表彰しました:マラソン大会

昨日のマラソン大会の賞状や記録証が早速できあがりました。体育部の先生方ががんばってくれました。本日子ども達に渡しましたので、ご家庭でも子ども達を認めてほめる材料にして頂ければと思います。

学校では、本日の昼、リモート集会で各学年の男女1位の子の表彰を行いました。

それぞれの喜びの顔をパチリ。がんばって良かったですねえ。

マラソンはたくさんの友だちとの競い合い。だれもが1位を目指す中、自分の力をしっかり発揮して第1位となったことは本当にすばらしいと思います。おめでとう。

ところで、5年生と6年生の1位の子達4人のタイムは、昨年の同学年の1位の子の記録を上回りました。去年の子達もそれぞれ速いと思っていましたが、4人はそれを上回る記録を出してくれたことを全校に紹介しました。すばらしいことです。

また、最後に、この土日に宮城県名取市と茨城県坂東市のマラソン大会に出場し、優勝並びに入賞したお友達の紹介も行いました。

名取市では名取シーサイドマラソン親子ペアマラソン女子の部で第1位。坂東市では将門ハーフマラソン大会3km小学生5~6年女子の部で第5位でした。日頃の練習の成果がマラソン大会にも直結したのだと思います。おめでとうございました。

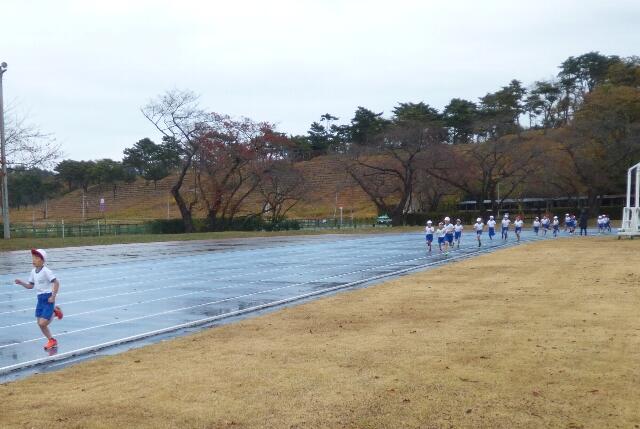

がんばったよマラソン大会

雨がポツポツ降る中でのマラソン大会となってしまいました。全天候型のトラックだったため、レースに支障はありませんでしたが、待っている子ども達や参観の皆様に寒い思いをさせてしまいました。すみませんでした。

大会そのものは、自分なりの目標に向かって一生懸命がんばる姿が随所に見られ、子ども達がまた一つ大きくなったなあと感じるものとなりました。

大会運営につきましてはPTA育成委員・厚生委員の皆様に監察係の仕事を引き受けて頂きました。お寒い中のご協力、誠にありがとうございました。

たくさんの皆様のご協力のおかげで、2学期の大きな行事がまた一つ終わりました。最後に、今日のお昼の子ども達のお弁当で、心温まるものがありましたのでご紹介いたします。

我が子の頑張りを認め、いたわるメッセージ。もらったお子さんはたいへんうれしがっていたようです。ステキですね。ひばりっ子のみなさん、今日はたいへんオツカレでした。

みんながんばれ:明日はマラソン大会

明日15日に雲雀ヶ原陸上競技場で行うマラソン大会。このところ好天続きで、子ども達も校庭での練習をがんばっています。

私から子ども達へのエールとして、全校集会のときに「はやく走るコツ」を伝授しました。

1つめは「遠くを見て走ろう」と話しました。疲れてくるとどうしても視線が落ちてきて足下や数m先を見がちになります。そうすると、猫背の姿勢になり、歩幅も短くなってしまい、ますます遅くなってしまいます。視線は遠くを見つめるようにして、腰骨の上に上半身をしっかり乗せて走ると、歩幅が広がってきます。疲れているときこそ、遠くを見て走ろう!

コツの2つめは、シューズのひもをぎゅっとしばることです。ひもが緩いと、走っているときに余計なエネルギーが必要になってきます。レースの前にひもをしっかりしばって走ること。走競技の基本ですね。

最後に、「順位じゃないよ。今までの自分に勝つことが大切だよ」という話をしました。今まで1000mを続けて走れなかった子は、「1000mを続けて走る」というめあてが良いでしょう。今まで1200mを5分で走っていた子は「4分59秒で走る」というめあてが良いでしょう。マラソンは自分との戦いです。昨日の自分に勝つことを意識して、自分を高めていってほしいと考えます。

がんばったね今日の表彰:リモート全校集会

お昼にリモート全校集会を開きました。その中で表彰を2つ行いました。

まずは、市総合スポーツ大会空手道競技において、形第3位、組手第5位になった3年生の表彰です。学習発表会のときにも空手の形を見せてくれました。がんばっていますね。

続いて、県読書感想文コンクールで入選となった3年生の表彰を行いました。県のコンクールで入選はすばらしいのですが、本人はまだまだ上を目指したいと話していました。向上心を持って取り組んでいる点、すばらしいと思います。

他にも、いろいろなことで賞状を頂いた場合などには表彰を行い、学校中にお知らせしますので、校長の方までご連絡ください。認め合い、励まし合う子どもの育成に役立てていきたいと考えています。

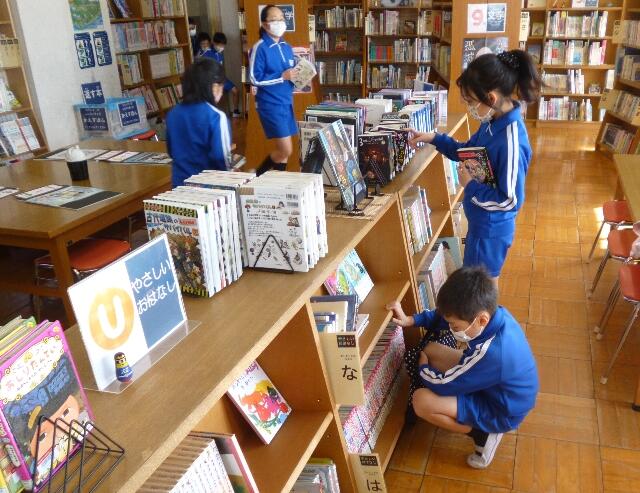

図書室大好き

ここ数日、業間休みに図書室に行って、子ども達の様子を見ています。

毎日、図書室は大盛況。たくさんの子ども達が利用しています。おや、カウンターの中では、図書委員の5年生が何かをやっています。

返却された図書のアルコール消毒です。一つ一つ丁寧に脱脂綿でふいています。コロナ対策に子ども達自らが関わっています。おや、その隣でシールを渡している子は2年生ですね。

図書室の常連さんです。読書祭りのシールを渡す仕事をボランティアで引き受けているようです。誰かの役に立つって、楽しいですよね。

読書祭りのパズルの方は2年生がダントツ1位のようです。他の学年も頑張って本を借りてくださいね。

廊下には貸出冊数のグラフが貼ってあります。低学年の子ども達は簡単に読める本が多いので冊数も多いですね。このグラフは子ども達の意欲を高めてくれそうです。学校司書さんありがとう。

その隣の掲示板には、クリスマスの飾り付けが。子ども達がそれぞれ貼っています。

図書室のテーブルに工作コーナーがあって、ここで飾りを作っているようです。

1年生も楽しみながら図書室を利用しています。図書室って、昔は静かに本を読むところでしたが、今は様々な楽しみを提供してくれる場所になっていて、業間の時間は活気がみなぎっています。楽しい図書室で本に触れ、活字に触れていく。学校司書さんの工夫が随所に生きています。

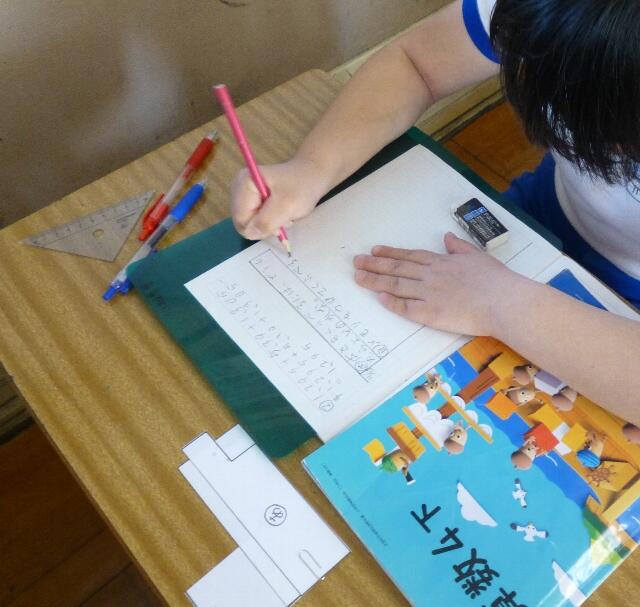

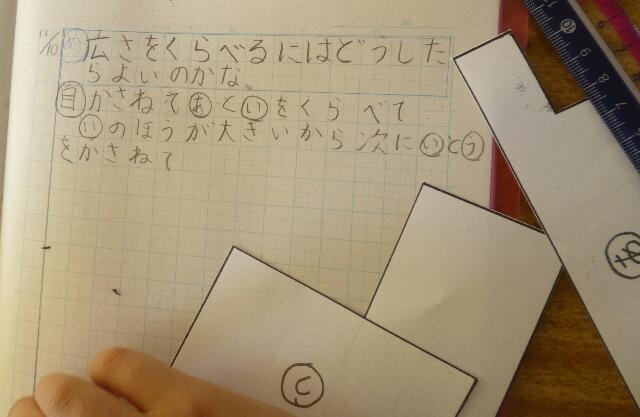

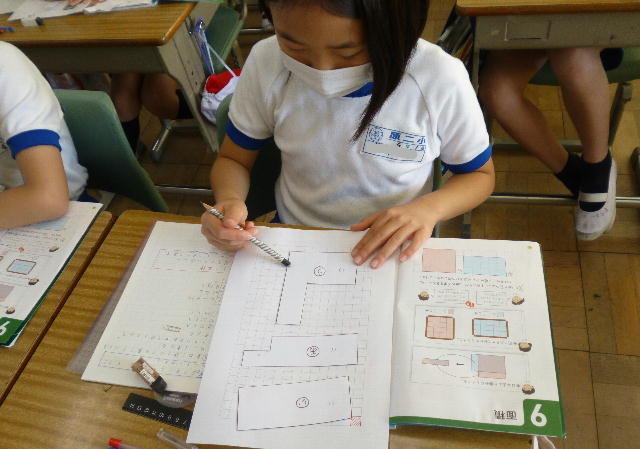

広さを比べよう:4年算数

今日は4年生の算数の授業を見に行きました。先生が突然「実は私は家を3軒持っています。」と言いました。「一番広い家はどれなのかなあ?」「あれえ、形がいろいろで分かりにくいなあ・・」なるほど、広さくらべですね。

「どうやったらくらべることができるかな?」という問いかけに、すぐ反応する子ども達。「重ねてみれば良いんじゃない?」自分なりの方法をノートに書き出しました。スムーズですねえ。

「じゃあ、やってみようか」隣同士で協力して考えることになりました。

「これとこれではこっちの方が大きいよ」「これとこれは分かりにくいなあ。切っちゃおう。」いろいろなやり方で一番大きなものを見つける作業が続きました。

一番大きいのは分かったけど、どのぐらい大きいかは分かりにくいねえ。このような面積のときには「1平方センチメートル」という単位が何個あるかで考えるといいんだよ。「なるほど」子ども達は面積の単位を手に入れた!

「そうすると、これは60平方cm、こっちは・・・」どんどん学習が進んでいきます。たった45分ですが、子ども達は面積の捉え方の基礎を身につけることができました。頑張ってるね4年生。

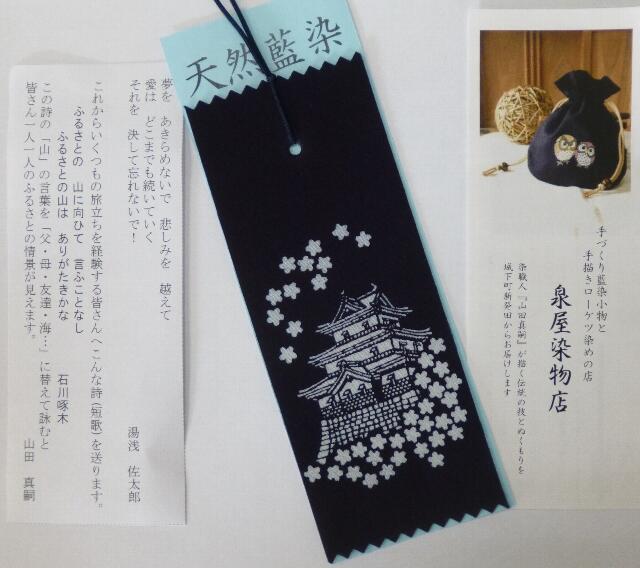

ありがとうございます藍染めのしおり:6年生

新潟県新発田市の山田真嗣様、湯浅佐太郎様より、6年生へ藍染めのしおりを頂きました。

これは、新発田市に多くの子ども達が避難していることをきっかけに、平成23年より継続して頂いているご支援です。今年度をもって終了とのことですが、10年以上も心のこもったしおりを頂きましたことに感謝申し上げます。

早速、6年生に配布しました。一緒に熱いメッセージも入っていて、頂いた6年生も喜んでいました。全国の皆様が今でも子ども達を応援してくださっています。感謝の気持ちをもつとともに、私たちも困っている人の助けとなるような活動をしていく必要があると感じています。山田様、湯浅様、ありがとうございました。

環境委員は活動を怠らない

2校時の休み時間、校舎北側の「ひばりっこ花壇」に水掛をする子ども達の姿が。環境委員会の6年生と4年生です。長い130mの花壇を4人で一生懸命水掛けしています。

昨日、みんなで植えたパンジーが元気に根付くようにやさしく水掛をしています。休み時間で、遊びたい気持ちもあるのでしょうが、一生懸命委員会の仕事に打ち込む姿、立派です。

6年生の環境委員長さんは、「今、体育で2km走ってきたところなんです。たいへんなんです。」と言いながら、花壇の端の方まで走って水掛をしていました。自分の役割をしっかり果たす。ひばりっ子の素晴らしさを、また発見できました。

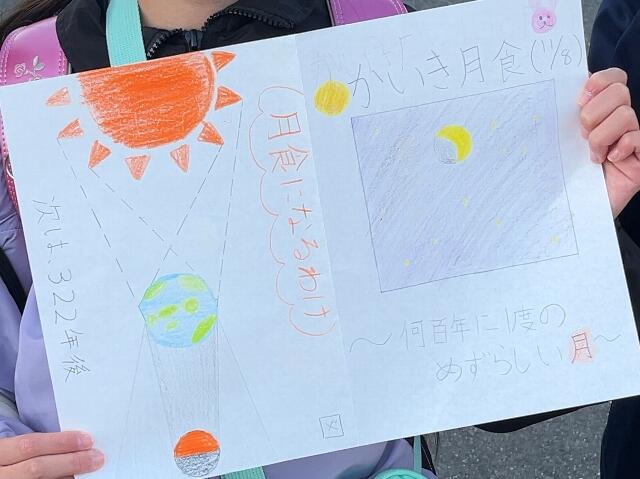

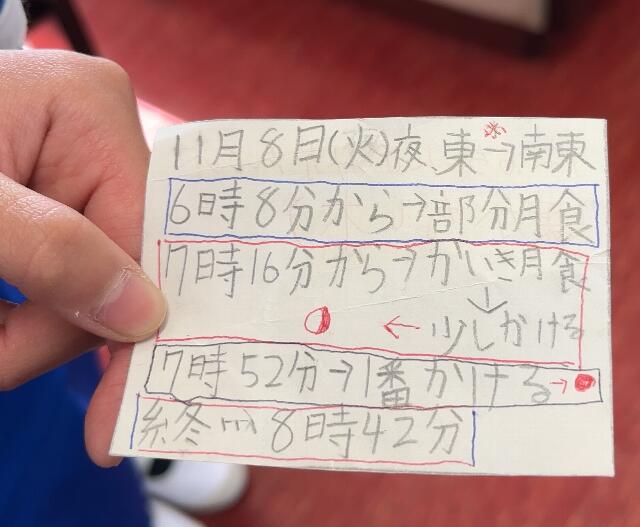

観察しましたよ:月食

仲よく登校している3人組の4年生。「昨日の夜は月食を見ることができたかな?」「はい、観察したことをまとめてみました。」おー、すごい。観察記録と、月食になる理由まで調べている。

自然に興味を持って観察したり、調べたり。とても良いことですね。何事にも興味関心を持って取り組むことはすばらしいことです。主体的な取り組みに拍手です。

花いっぱい活動で「輝く花だんにしよう!」

今回の花いっぱい活動は、相馬農業高校の生徒さんと一緒に行いました。いつも花壇の花苗を育ててくださっている高校生です。まずは、6年生の環境委員長さんから「みんなで助け合って、輝く花壇にしよう」と、委員会の子ども達が考えた活動のテーマの発表がありました。

続いて、高校生の皆さんから「上手な植え方」を教えていただきました。根を傷つけないようにやさしく植えるのがポイントだそうです。「なるほど。やっぱりそうだよね。」…これまでもお花を傷つけないように気をつけて活動してきましたが、お話を聞いてあらためて納得している様子の子ども達でした。

さあ、いよいよ活動開始です。協力してパンジーを運びます。

お兄さんに優しく教えていただいたり、笑顔で楽しんだりする、子ども達のほほえましい姿が、あちらこちらで見られました。

高校生のお姉さんが見守る中、水やりもがんばりました。「とっても上手だよ。」というお姉さんの優しい声が聞こえてくるようです。子ども達も一緒に活動できることが、本当に嬉しそうです。

最後は、代表の子ども達が感想を発表しました。「高校生のお兄さん達と一緒にできて嬉しかったです。」「分からないことを質問すると優しく教えてくれました。」など、心がほっこりする感想が聞かれました。

これからますます寒くなりますが、みんなで心を込めて水やりなどのお世話をがんばっていきます。どうぞ近くにいらした際は、是非「ひばりっこ花壇」をご覧になってください。輝く花壇に、きっと元気な気持ちになれるはずです。

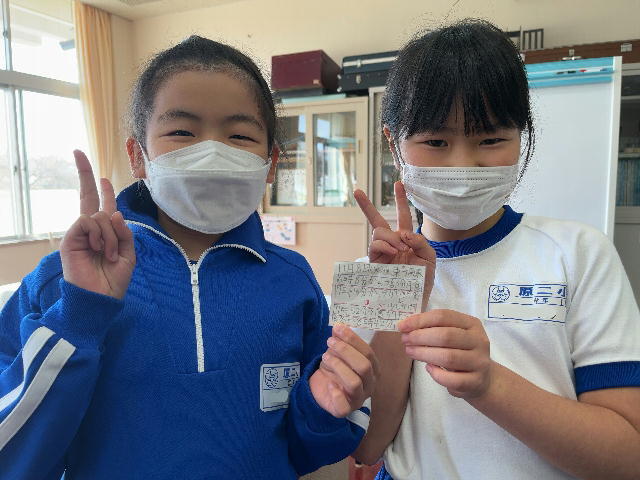

校長先生にお伝えしたいことが・・

お昼休みに4年生の女子2名が校長室に来て、「校長先生にお伝えしたいことがあります」と切り出してきました。

一体何事?と思って、聞いてみると、「今日の夜、月食があるんです」とのこと。そうそう、今日は月食。それも皆既月食。しかも、一緒に天王星も隠れてしまうという、442年ぶりの天体ショーの日なんです。

「この時間に月食するので、お伝えします」と言ってメモを見せてくれました。うんうん。442年に1回の出来事だし、是非見ておいた方が良いよね。情報ありがとう。今夜は天気も良さそうだし、皆様も天体観測してみてはいかがでしょう。二人の小さな天文学者さん、情報をありがとうございました。

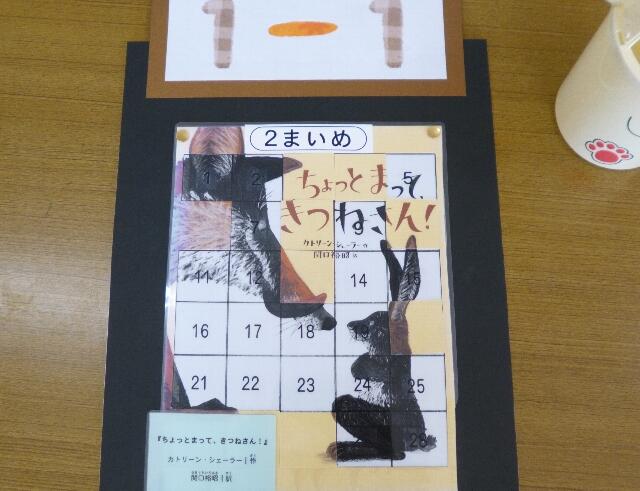

力を合わせて!読書パズル:ひばりっ子読書祭り

お昼の放送で、図書委員の児童が告知をしていました。

「図書委員会よりお知らせします。ひばりっ子読書祭り『力を合わせて!読書パズル』が始まりました。」おー、読書の秋、たくさんの本を読んでもらおうと、図書委員会頑張っていますね。

「ルールを説明します。図書館で本を借りると、1日一人1枚パズルのピースがもらえます。」

「ピースをもらったら、図書館にあるクラス毎に用意されたパズルにピースを貼ります。」

「パズルができあがると、本の表紙が浮かび上がります。クラスみんなで力を合わせてパズルを完成しましょう。」

なるほど。学級の友だちと協力してパズルを完成させる。団体戦ですな。いろいろと考えていますね。おー、1年生は既に2枚目に突入している。やりますねえ。

さあ、みなさん、たくさん本を読んで、パズルをたくさん完成させてください。読書祭りは11月いっぱい実施中です。業間・昼休みは図書室へレッツゴー!!

「人権の花運動」で地域にやさしい心を届けよう

今日は、原町区人権擁護員と南相馬市役所市民生活部の皆さんをお迎えし、環境委員会の4~6年生の子ども達がプランターに花を植える活動を行いました。

はじめに、人権擁護員の方から「皆さんの花を育てる活動を通して、やさしい心をたくさんの人に届けてくださいね。」とお話をいただきました。

みんなで植えるパンジーの花言葉は「私を想って…。」だそうです。とても素敵な花言葉ですね。子ども達は、プランターに自分が植える花の色を選びました。

心を込めながら上手に花を植えました。しっかりと根付いたら、日頃からお世話になっている施設に子ども達とプランターを届ける計画をしています。

最後に、6年生の委員長さんから「花を育てることを通して人権の花の活動を広めていきます。」という、心のこもったあいさつがありました。

「全校の皆さんに」と鉛筆のプレゼントをいただいています。大切に使わせていただきたいと思います。

原町区人権擁護員、そして南相馬市役所市民生活部の皆様、ありがとうございました。

秋の深まり

今朝7時の気温は6℃。体育館横は日差しがあたらず、寒さを感じる季節となりました。でも、子ども達は元気にあいさつをしてくれます。

最近特に元気なのは、お兄ちゃんを送ってきてくれた妹ちゃん。お兄ちゃんを送った後に校長に会いに来てくれます。「ばいきんまーん」と大きな声を出して駆けてくる姿がたいへん微笑ましく、気持ちが暖まります。後ろからかけてくるお母さんもたいへんのようですが、寒い朝の楽しみの一つになっています。

元気と言えばこの3人組。マラソン大会に向けて、朝、歩いて体を鍛えているようです。車での送り迎えが多い本校ですが、最近、このように歩いてくる子も多くなってきました。歩くことは体にとってとても良いことですし、血流が巡り、脳も活性化され、学習にも効果があります。多くの子にチャレンジしてほしいなあと感じています。

気がつけば桜の葉っぱもかなり落ちてきました。もうすぐ、銀杏も黄色く色づくことでしょう。朝は、季節の移り変わりを感じることができる貴重な時間となっています。

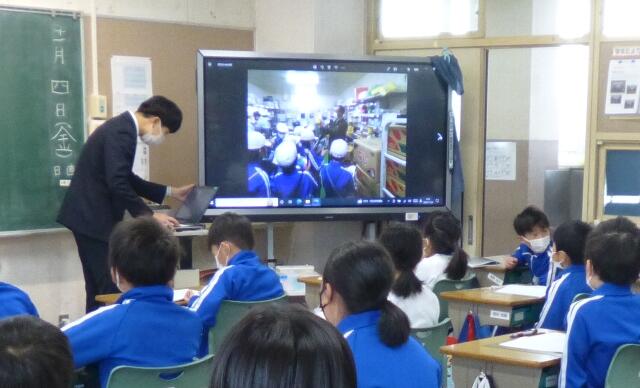

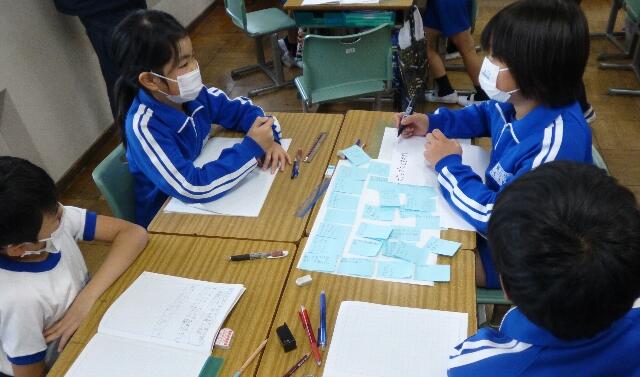

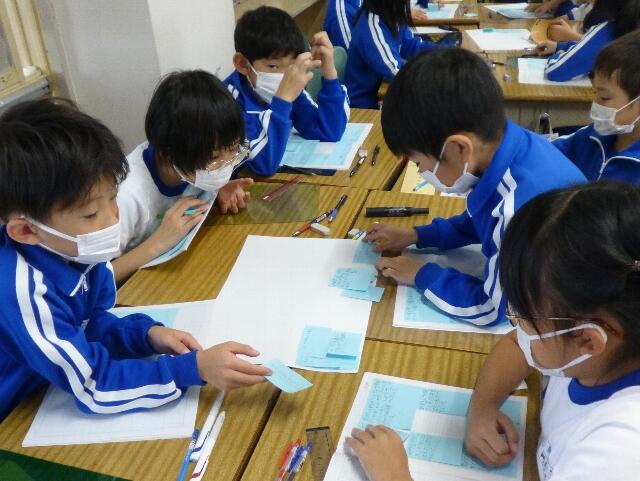

スーパーマーケットの工夫:3年社会

3年生の社会科の授業を参観しました。子ども達は先日、スーパーを実際に見学に行き、いろいろな工夫を見学してきました。先生はそのときの様子を写真で振り返り、今日の学習のめあてにつなげました。

「今日は、スーパーマーケットにはどんな工夫があったのか、みんなで出し合いましょう。」「はーい。」子ども達はやる気満々です。

なぜかというと、自分たちが見つけた工夫をそれぞれ付箋に書き出しておいたのですが、各班とも、ものすごい枚数の付箋が準備されていました。これだけ準備していれば、こわいものなし。やる気満々になりますよね。

子ども達は、互いの付箋を確認し合い、同じような意見はまとめて整理していくことになりました。

「これとこれは同じだよね。」…一つ一つ確認しながら整理する作業が進んでいます。たいへん頭を使う活動ですが、子ども達は熱心に取り組んでいます。うーん、成長してきたなあ。

いろいろな工夫が各班から出てきた後に、先生が「これを、売り場・バックヤード・働く人の3つに振り分けましょう」と呼びかけました。ここでも集中を切らさず、頑張って考える3年生の子ども達。立派でしたよ。

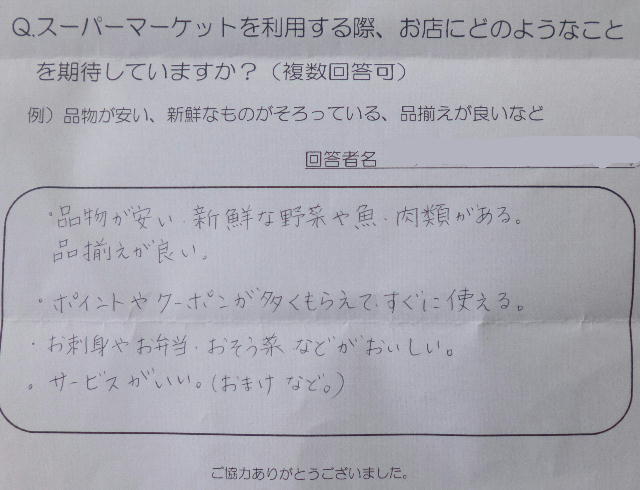

いろいろな工夫が出てきた後、先生が先日保護者の皆様に協力して頂いたアンケートを基に、「お店の工夫はお客様の願いを基にしている」ということに気づきました。

「そういえば、スーパーにお客さんの意見が貼ってあったりするよね」そうそう。スーパーではお客さんから意見を聞くために、そんな工夫もしていますよね。普段の生活経験から働く人の工夫に気付くことができました。頑張って勉強していますね。すばらしい。

保護者の皆様、アンケートなどのご協力ありがとうございました。

体験を通して学ぶ:ひばりいもほり

今朝は晴天。気温も15℃ほどあり、たいへん心地よい朝でした。教室前の花壇ではひばり1組2組の子達が集合して何かを始めようとしています。

みんな軍手をして、畑となっている花壇の方を見つめています。これからサツマイモの収穫が始まろうとしているようです。先生の発案で、大きい子と小さい子のペアを作って一緒に活動することになりました。

まずはツル(茎?)を引っ張ります。大きな子が小さな子に指示しながら、協力して活動する姿が随所に見られました。お互いに良い経験になっています。

取り除いたツルはクリスマスリース作りに使います。大切な教材ですので、きれいに並べておきます。協力する姿と、テキパキ動く姿が見られました。良いですねえ。

さあ、いよいよ芋掘りです。みんなで協力して掘ります。両手をしっかり使って掻き出すことがきれいに取り出すポイントです。お互いに声かけ合って作業する姿が見られました。

見てください。大きないもが採れました。

今年の収穫は大豊作。用意したかごに入りきらないぐらいたくさんのサツマイモが採れました。お兄さん達が協力してかごを持ち、学習室まで運びます。ついて行く1年生も、すごく誇らしげです。みんなよく頑張りましたね。働きながら、良い経験がたくさんできた点も良かったね。

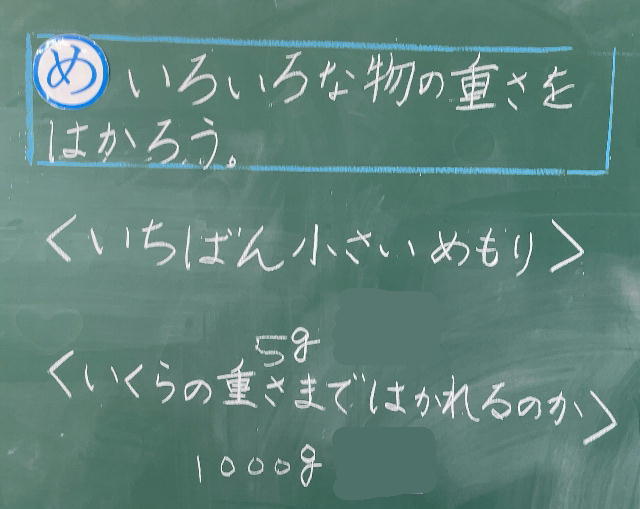

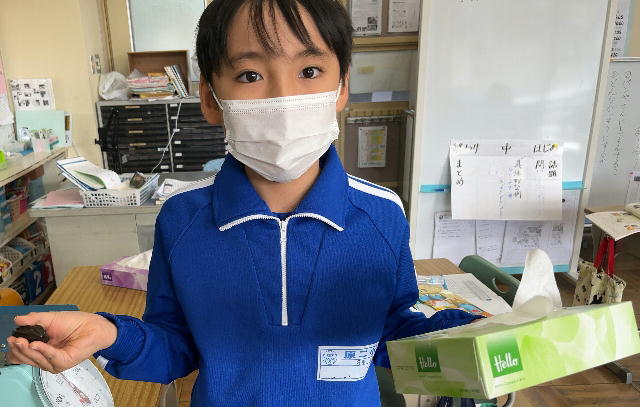

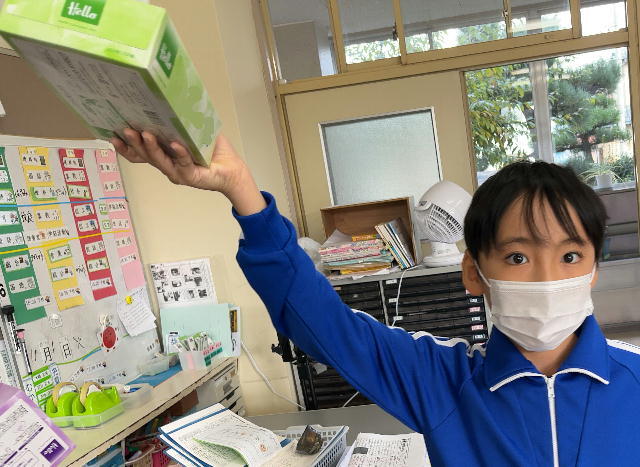

体験を通して学ぶ:ひばり算数

ひばり学級の算数の授業を見ました。3年生の二人が真剣にはかりを見つめています。

今日の学習ははかりを使ってものの重さを量ることのようです。二人で協力しながら、いろいろな物を量っていました。

すると、突然「校長先生に問題です。こっちの鉄のぶんちんとこっちのティッシュボックスで、重い方はどちらでしょう?」と出題されました。

鉄の文鎮は岩手の南部鉄器でできたもの。もってみると、小さいけれどずっしりきました。一方、ティッシュボックスの方は体積は大きいもののずっしり感がなく、断然、文鎮の方が重そうです。手に持って何度も比べてみましたが、やっぱり鉄の文鎮が重いというのが私の結論でした。

でも、量ってみると、なんと140gと160gでティッシュボックスの方が重いではありませんか!子ども達は「こっちの方が重いんですよ~。不思議ですよね~。」と言って、私を慰めてくれました。錯覚なのでしょうが、実際に量ってみないと分からないものですね。

ひばり学級では、少人数体制で、実際の体験活動を活かしながら学習を進めています。自分たちの興味関心を大切にし、先生に支援してもらいながら、楽しく学習に取り組んでいる姿を見ることができました。すばらしい。

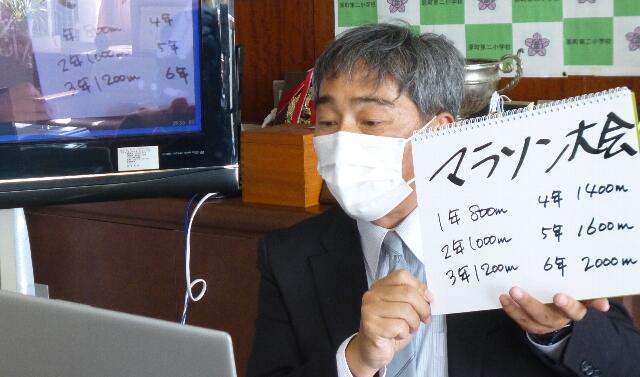

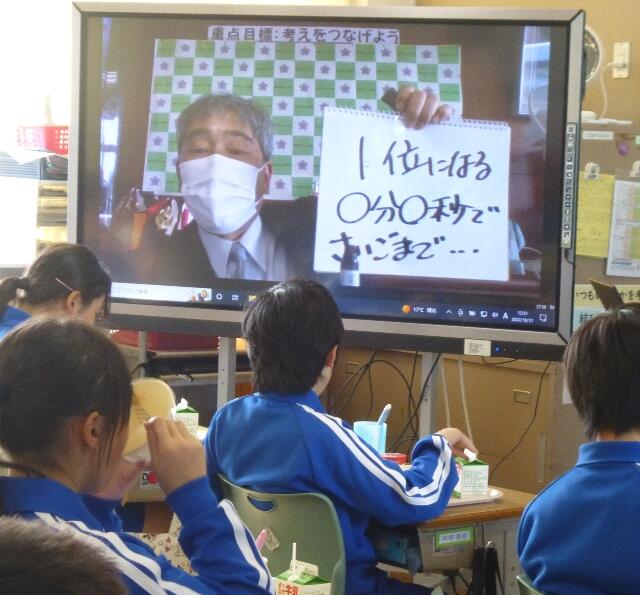

表彰と校長のお話:リモート集会

10月31日の給食の時間。月曜日ということで、リモート全校集会を行いました。今日は表彰と校長のお話です。

表彰は、「野馬追の里南相馬 子ども達が描くふるさと絵画展」の賞状伝達です。市長賞や金賞・銀賞を取った子ども達に表彰状を伝達しました。

続いての校長の話では、マラソン大会の目標についてお話ししました。子ども達が目標を立てるとき、最初に出てくるのが「1位になる」などの順位を目標にするパターンです。順位は相手があってのことなので、なかなか希望通りには行かないものです。

そこで、子ども達には「何分何秒で走る」とか、「さいごまで走りきる」「何mを走りきる」とかの目標の方が良いよ、というお話をしました。せっかく練習するのですから目標を達成できるよう、良い目標を立ててほしいと思います。また、安全第一、健康第一で、練習に励むようお話ししました。11月15日のマラソン大会に向けて、少しずつ練習を重ね、頑張ってほしいと思います。

金魚草をいただきました

高平の鈴木洋一さんから、またまたお花を頂きました。

鈴木さんは「相双日本花の会」の代表をされている方で、これまで何度も花を頂いてきています。今日頂いたのは、金魚草のプランターやミニトマトの鉢植えです。

ミニトマトの鉢植えはちょうど9個頂いたので、各教室に配布して育て、観察させてみようかと思っています。鈴木さん、ありがとうございました。