出来事

大甕小学校のひとコマ(8月7日)※「第1学期終業式」「学級活動」

▼第1学期終業式の様子です。

「校長先生の話」の中では次の話をしました。

〇1学期の取り組みのよさ 〇成長の様子 〇通知票の見方や読み方 〇“やればできる(ようになる力が身に付く)”“やればできる(ようになる自信がもてる)” 〇心に残るような夏休みに… 〇2学期始業日には、また元気な姿で…

「校歌斉唱」全校生で校歌を歌い、1学期の活動を締めくくりました。

▼「夏休みの生活について」(生徒指導部より)

夏休みを安全に楽しく過ごすために、生徒指導部の先生から次の話がありました。

ア…暑い日に注意。 イ…「いかのおすし」を守る。不審者に注意。 ス…水泳や水遊び、水の事故に注意。 コ…交通事故に注意。 ヒ…火の事故に注意。 S…SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の使い方に注意。

▼「夏休みのめあて」発表(第6・4・2学年から各5名ずつ)

1学期に頑張ったことや夏休みにしてみたいことの発表が行われました。

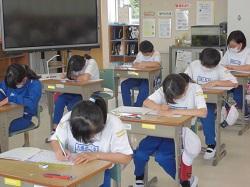

▼各学年の学級活動の様子です。

「1学期の振り返りと夏休みのめあて」発表、プリント類の配付、掲示物の処理、下校の準備 等を行っていました。※ 写真は「学年順」に「各4枚」を掲載しています。

▼昇降口付近における下校の様子です。

待ちに待った夏休みが、いよいよ明日からスタートです。

大甕小学校のひとコマ(8月6日)※ 「第6学年書写作品」の掲示を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「ドレミであそぼう」

「鍵盤ハーモニカで、“かっこう”(曲名)の演奏をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、楽譜のドレミの音に合った鍵盤を正確に押さえることに気を付けながら、息を吹き込んでいました。

▼第5学年の学習の様子です。

理科「植物の発芽と成長」「花から実へ」

「顕微鏡を使って花粉の観察をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、顕微鏡の使い方を確認した後に、ヘチマのおしべの花粉を観察していました。

▼第6学年の学習の様子です。※ 書写作品の掲示を含む。

算数科「分数のわり算」

「学習のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは「分数のわり算」の単元テストを通して、自身の理解の程度を確認していました。

▼第4学年の学習の様子です。

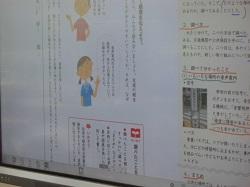

国語科「本は友達」

「事実にもとづいて書かれた本を読むこと」をテーマに学習していました。子どもたちは「ランドセルは海をわたって」(題名)等に書かれた内容から、自身が感じ取った思いを交流し合っていました。

▼第3学年の活動の様子です。

「夏休み期間の図書の貸出」

子どもたちは、夏休み期間に読んでみたいと思う本2冊を選び、借りる手続きをしていました。本の中で繰り広げられる世界をじっくりと味わいたいものです。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「体つくり運動(多様な動きをつくる)」

「フラフープを使った動きに挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは「腰のあたりでフラフープを回す運動遊び」や「フラフープを短なわのようにして跳ぶ運動遊び」等を行い、心地よい汗を流していました。

大甕小学校のひとコマ(8月5日)※ 第4学年国語科学習「新聞」掲示を含む。

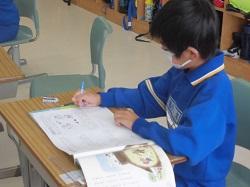

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「1学期のまとめ」

「1学期のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、問題プリントへの解答、答え合わせや直しに取り組んでいました。

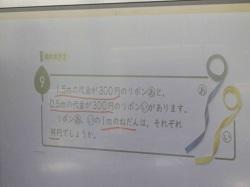

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「たし算とひき算」

「3つの数の計算の簡単な計算の仕方について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、15+6+4の計算で、はじめに6+4=10、次に15+10=25の計算をすると簡単にできることをまとめていました。

▼第3学年の学習の様子です。

音楽科「リコーダーのひびきをかんじとろう」

「シラソドレの音をきれいな音色で表現すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、指の押さえや開き具合を確認するとともに、やさしい息使いで音を出そうとしていました。

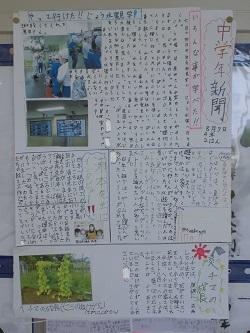

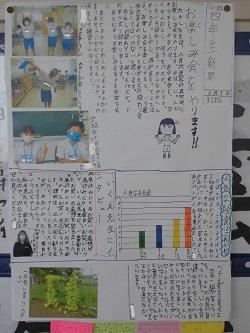

▼第4学年の学習の様子です。※国語科学習の「新聞」を含む。

算数科「1学期のまとめ」

「1学期のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、総まとめとして「たしかめよう」のワークテストに挑戦していました。

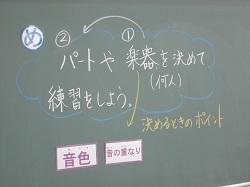

▼第6学年の学習の様子です。

音楽科「いろいろな音のひびきを味わおう」曲名「ラバース コンチェルト」

「パートの役割や楽器の音色の特徴を生かして合奏すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、使用する楽器や役割分担についてグループごとに話し合い、その後、合奏に向けた練習に取り組みました。

▼第5学年の学習の様子です。

体育科「器械運動(鉄棒運動)」

「逆上がりのできばえや達成具合(度合)を確かめること」をテーマに活動していました。子どもたちは、これまでに学んだ動きのポイントを思い起こしながら、逆上がりに挑戦していました。前の学習時間と比較すると、達成していない場合でも、ポイントをとらえた動きが多く見られました。

▼今日の給食です。(1学期給食の最終日、2学期給食の開始日は8月24日)

今日の献立は「ジャジャめん」「牛乳」「きゅうりのラーゆづけ」「ゆでとうもろこし」でした。

今日の「ジャジャめん」は、どの都道府県の料理でしょうか? 1番「福島県」 2番「岩手県」 3番「中国」 正解は2番「岩手県」です。「ジャジャめん」は「わんこそば」「冷麺」と並ぶ岩手県盛岡三大麺の一つです。平たいきしめんのような麺に、特性の肉みそや薬味を加えて食べるスタイルだそうです。今日は、うどんに、給食特製の肉みそ、レタスをよく混ぜてからいただきました。1学期の給食は本日が最終となります。調理員の皆さんに感謝です。ありがとうございました。次回の給食は、8月24日(月)から始まります。引き続きよろしくお願いします。

大甕小学校のひとコマ(8月4日)※「小学校体育専門アドバイザーによる授業支援」「現職教育(音楽科)校内研修」を含む。

▼第1学年の学習の様子です。※ 小学校体育専門アドバイザーによる授業支援

体育科「体つくり運動(多様な動きをつくる)」

「運動身体づくりプログラムの動きに挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、体育専門アドバイザーの先生の助言を受けながら、決められたゴールラインまで精一杯動き続けていました。

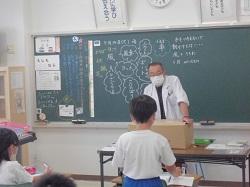

▼第3学年の学習の様子です。

理科「風とゴムでうごかそう」

「ひくゴムの長さを変えて、車の動き(進み方)がどうなるかをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、先生の演示により、進んだ長さの違いをまとめていました。

▼第4学年の学習の様子です。

音楽科「歌声のひびきを感じ取ろう」

「リコーダーと合わせて歌うこと」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、「歌のにじ」という曲の中のリコーダーのパートを練習し、その響きを感じ取っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のわり算」

「学習のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、学習単元のまとめとして、算数スキル(ドリル)を利用しながら一つ一つの問題にていねいに取り組んでいました。

▼第2学年の学習の様子です。※ 小学校体育専門アドバイザーによる授業支援

体育科「器械・器具を使った運動遊び(鉄棒)」

「逆上がりの動きにつながる“ぶら下がり”を行うこと」をテーマに活動していました。子どもたちはまず、前回の復習(動きの振り返り)をしてから、体育専門アドバイザーの先生の説明を聞いて、ぶら下がりの動きに挑戦していました。

▼第6学年の学習の様子です。※ 小学校体育専門アドバイザーによる授業支援

体育科「陸上運動(ハードル走)」

「跳び上がらずにハードルを越す動きを身に付けること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ポイントを互いに話し合ったり、体育専門アドバイザーの先生の説明を聞いたりした後に、動きに挑戦していました。

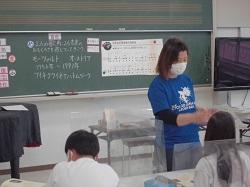

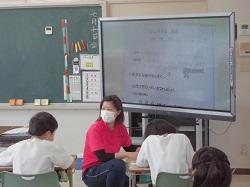

▼現職教育全体会(音楽科)※ 常時活動ワークショップ

「音楽科の授業に常時取り入れたい活動」について校内研修を行いました。(講師:第2学年担当 菅野杏子 教諭)①学習内容につながる活動 ②できる・楽しむ活動 ③友達との交流を深める活動 ④積み重ねることで、自然に音楽的能力・知識を身に付けさせる活動 について教師自身が実際に体験(雰囲気づくり、歌唱、器楽、音楽づくり)を通して学びを深めました。

▼今日の給食です。※「日本型食生活の日」の献立

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「さばのしょうがに」「からしあえ」「オクラとじゃがいものみそしる」でした。

オクラは、夏が旬の野菜です。オクラに含まれるぬめりの成分はペクチンという食物繊維で、お腹の調子を整えて、悪玉コレステロールを体の中から出してくれる働きをします。また、カリウムがたくさん含まれているので、余分な塩分を体の中から出してくれる働きもします。さらに、カルシウムも含まれていて、骨を丈夫にして健康を維持したり、イライラを解消したりする効果もあります。夏を元気に過ごすための食材として、しっかり食べたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(8月3日)※「防災備蓄倉庫内備蓄品の更新(非常食品の配付)」「児童会委員会活動の掲示」を含む。

▼南相馬市防災備蓄倉庫内の更新に伴う非常食品の配付について

南相馬市で備蓄している「水」「クラッカー」「アルファ米(五目ごはん)」「缶詰め(ひじき、ごもく豆)」が、危機管理課より届けられました。本日配付しましたので、災害時に何が必要かを家族で考えるきっかけにしてみてください。別紙プリント「家族で考えよう ~災害時にあわてないために~」もどうぞご参照ください。

▼第3学年の学習の様子です。

体育科「器械運動(鉄棒)」

「器械運動(鉄棒)の技に挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、運動身体づくりプログラムの動きを行った後に、これまでに取り組んできた技や新しい技に挑戦していました。

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「朝食から健康うな1日の生活を」

「朝食の役割や栄養バランス、調理の仕方等を知り、次回の見通しをもつこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、映像を観たり、追加の説明を聞いたりして、学習の流れをつかんでいました。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「たし算とひき算」(3けたの数-2けたの数)

「3けたの数の10の位の数が0のとき、筆算はどのようにすればよいかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、104-37の計算問題をもとにしながら考え、方法をまとめていました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「いったり きたり」

「すごろく遊びの要素を含んだ“算数ゲーム”を友達と楽しく行うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、1~10までの数字のカードを使用して順に引き合い、ルールに合わせてゲームを楽しみました。例)前に出た数より大きければ赤方向へ、小さければ青方向へ。引いたカードの数によって、行ったり(進んだり)きたり(戻ったり)…。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科「本は友達」

「自分が選んだ図書の紹介をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、選んだ本に興味をもってもらえるように、紹介する内容をまとめたり、相手を引きつけるキャッチコピーを考えたりしていました。

▼第4学年の学習の様子です。

理科「雨水のゆくへと地面の様子」

「水のしみこみ方が土や砂の粒の大きさによって異なるのかをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは「校庭の土」と「砂場の砂」の比較を通して、粒の大小によってしみこみ方が異なることをまとめていました。

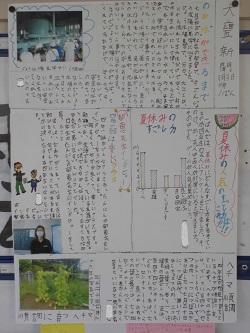

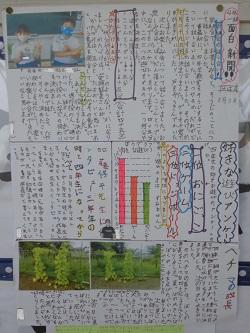

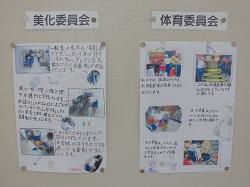

▼児童会委員会活動の掲示です。

各委員会活動の計画や内容、めあて(別紙)に加えて、写真と文章で活動の様子が紹介されています。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「チンジャオロースー」「ひやしトマト」「ごもくビーフンスープ(麦)」でした。

トマトは、県内各地で栽培されており福島県を代表する野菜です。南相馬市でも栽培されており馴染みの深い野菜です。トマトには、グルタミン酸が含まれ、火を通すと甘味や旨味もでて、とてもおいしく感じます。トマトの赤い色素は「リコピン」と言い、熟すにつれて増加していきます。このリコピンには、様々な生活習慣病の原因となる活性酸素を消してくれる働きがあります。「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがありますが「トマトを食べると病気知らず」ということから、そう言われています。旬のトマトを味わって食べたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月31日)※「小学校体育専門アドバイザーによる授業支援」「学校図書館の整備」「新規採用養護教諭研修:授業参観(学級活動)を含む。

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「思いを形にして生活を豊かに」

「ミシンを使ってトートバッグづくりをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ミシンの操作方法を互いに確認し合いながら、縫う作業を慎重に進めていました。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科「本は友達(カレーライス)」

「いろいろな本の世界にふれること」をテーマに学習していました。子どもたちは、場面ごとにどのような内容が書き表されているかを確認しながら、読み物作品のよさを味わっていました。

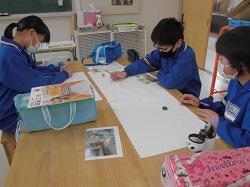

▼第4学年の学習の様子です。

国語科「新聞を作ろう」(社会科との関連)

「前時に引き続き、新聞づくりを進めること」をテーマに学習していました。子どもたちは、作業の分担をして書き進めてきた新聞の内容を互いに確認し合う作業を行っていました。

▼第1学年の学習の様子です。

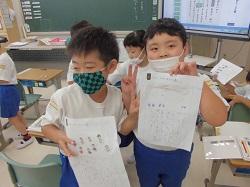

国語科「こんなことがあったよ」(生活科「たのしかったことをつたえよう」との関連)

「学校の出来事の中で、楽しかったことを書く(描く)こと」をテーマに学習していました。子どもたちは、体育の学習時間に楽しかった「かけっこ」等を取り上げて、文と絵で表現していました。完成したカードを手にする姿が印象的でした。

▼第2学年の学習の様子です。(小学校体育専門アドバイザーによる授業支援)

体育科「器械・器具を使った運動遊び(鉄棒)」

「鉄棒を使った運動遊びを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、体育専門アドバイザーの先生によるポイント説明の後に、様々な運動遊びを行いました。

▼第3学年の学習の様子です。(新規採用養護教諭研修:学級活動の授業参観)

学級活動「放射線の人体への影響」「放射線から身を守る」

「放射線の影響を知り、自分の身を守るためにできることは何かを考えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、影響をできる限り少なくするために、自分ができることを考え、発表し合っていました。

▼学校図書館の整備

学校司書と南相馬市立中央図書館のサポートデスク(司書)により整備が進められています。本の修繕をはじめとした、新刊図書の購入、古くなった図書の廃棄、図書棚の環境づくり等です。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ナン」「牛乳」「キーマカレー(麦・乳)」「さっぱりサラダ」でした。

「ナン」はインドをはじめ、アフガニスタンやイラン等の中央アジアの国々で主食とされている平焼きのパンです。タンドールという焼き釜にはりつけて焼きます。もっちりとした食感が特徴のパンです。インドでは、ひき肉を使ったカレーのことを「キーマカレー」と呼びます。「ナン」と「キーマカレー」はインドの代表的な料理です。カレーをのせたり、つけたり…、食べ方を工夫できることも、この組み合わせの楽しみの一つですね。

大甕小学校のひとコマ(7月30日)※「内科検診」を含む。

▼内科検診の様子です。

本日、学校医の先生による内科検診を行い、児童の健康診断が終了しました。写真は、検診が始まるときの様子です。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動遊び(かけっこ)」

「スタートの合図に合わせて、折り返しかけっこをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、立ったままの姿勢や座ったままの姿勢からスタートし、かけっこを楽しんでいました。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「たし算とひき算」

「夏休み前のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは「たし算とひき算の図」「百の位にくり上がる計算」等のドリルの問題を活用して、1学期のまとめを行っていました。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「風やゴムでうごかそう」

「ゴムの力を利用して車を動かしてみること」をテーマに学習していました。子どもたちは、送風機(風)の力で車を動かした実験に続き、ゴムの力で車を動かす実験を行うために、試しの動かし方(ゴムの伸びは20cm)を体験していました。

▼第4学年の学習の様子です。

国語科「新聞を作ろう」

「身近な話題を取り上げて新聞を作ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、グループで分担しながらテーマに沿った記事を書き、新聞づくりを行っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

外国語「Check Your Steps1 外国の人に自己紹介しよう」

「自己紹介するためのパネルをつくること」をテーマに活動していました。子どもたちは「名前」「誕生日」「好きなもの」「ほしいもの」「つきたい職業」等を取り上げて、伝えたいことを選んでしました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「分数のわり算」

「2つの数が分数の場合、何倍かを求めるにはどうすればよいかを考える」ことをテーマに学習していました。子どもたちは「くらべられる量(数)」÷「もとにする量(数)」を視点に、整数や小数の場合と同じように、分数どうしの計算でも何倍かを求めることができるとまとめていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ミルメイクコーヒー」「とりにくのからあげ」「キャベツときゅうりのレモンづけ」「じゃがいものみそしる」でした。

みそ汁は、その旨味が食欲のスイッチを入れて、消化や吸収をサポートしてくれます。給食では、煮干しのだしを使い、地元のみそを使って作っています。今日のみそ汁の具は、たんぱく質が多く含まれている豆腐とわかめ、じゃがいも、にんじん、いんげん、ねぎ等の野菜が入っているので、様々な栄養と水分、塩分が一度にとれる一品です。食欲がない、栄養バランスが気になる、体調がすぐれない等には「みそ汁」がおすすめです。夏こそ旬の野菜をたっぷり入れたみそ汁を食べて、体を元気にしたいですね。

大甕小学校のひとコマ(7月29日)

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「どれだけおおい」

「ちがいはどんな計算で求めるのか」をテーマに学習していました。子どもたちは「数が大きい(多い)ほうからひく」という学習のまとめをして、しっかりとノートにも書きまとめていました。

▼第2学年の学習の様子です。

図画工作科「たのしかったよ ドキドキしたよ(絵画)」

「完成を目指して作品を仕上げること」をテーマに活動していました。子どもたちは、絵を付け加えたり、色(クレヨン・クーピー・クレパスの利用)を追加したりして、作品を完成させました。

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「あまりのあるわり算」

「単元のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでに学習してきた考え方や計算の仕方等を振り返りながら、できるだけ多くの問題解決に挑戦していました。

▼第4学年の学習の様子です。

書写「字の形」

「筆順と字形に気を付けて書くこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、筆順と字形の関係系を全体で確認した後に、一文字一文字をていねいに書いていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のわり算」

「小数どうしの計算でも何倍かを求めることができるか」をテーマに学習していました。子どもたちは、「9.5cmの色鉛筆の長さは、7.6cmの色鉛筆の長さをもとにすると何倍にあたるか」を計算して求めることができるとまとめていました。

▼第6学年の学習の様子です。

理科「植物のからだのはたらき」

「生き物と空気のかかわりについて、学習の見通しをもつこと」をテーマに学習していました。子どもたちは、学期末テストの確認をした後に、植物が酸素を出しているか調べる実験等について、その学習の流れを知りました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「しょうゆラーメン」「牛乳」「もちごめにくだんご(麦)」「キムチあえ」でした。

私は誰でしょう?①白い飲み物です。②カルシウムが豊富に含まれています。③給食に毎日出ています。ずばり何という食品でしょうか? … 正解は「牛乳」です。毎日欠かさずに給食の牛乳を飲んでいますか?給食で牛乳を出しているのは、成長盛りの皆さんに必要な栄養素が豊富に含まれているからです。おかずやラーメンを食べるとともに、牛乳をしっかりと飲むことは、カルシウム補給と水分補給にもつながります。

大甕小学校のひとコマ(7月28日)※ 初任者研修(3年道徳科授業研究)を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「たし算とひき算の図」

「問題の文章に合うテープ図を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは「合わせていくつ」「ちがいはいくつ」という言葉に着目して、当てはまるテープ図について考えていました。

▼第3学年の学習の様子です。※ 初任者研修「授業研究(道徳科)」

道徳科「主題名:自分を支えてくれる人(感謝) 教材名:ぼく知らなかったよ」

「自分の生活を支えてくれている人について考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、資料と照らし合わせて学校や家庭で支えてくれている人について話し合い、「感謝」について考えていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のわり算」

「あまりはいくつになるかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、問題文から式「2.3÷0.5」を立て計算し、何本できて、何mあまるかの解答を導き出していました。

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「天皇中心の国づくり」

「聖武天皇はなぜ都を何度も移したのか」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでに学んだ歴史の流れや資料をもとに、その理由を探り、考えをまとめていました。

▼第4学年の学習の様子です。

音楽科「歌声のひびきを感じ取ろう」

「2人の歌声による音楽のおもしろさを感じ取ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、鑑賞曲「パパゲーノとパパゲーナの二重唱」(モーツァルト作曲)の音楽(歌い手の演奏パート)に合わせて手を挙げながら、聴覚と視覚でおもしろさを味わっていました。

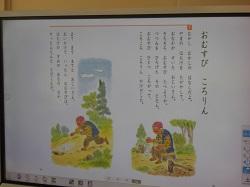

▼第1学年の学習の様子です。

国語科「おむすびころりん」

「音読発表会をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、グループごとに役割を決めて練習した後に、順番に発表し合いました。その際、発表のよかった点についても感想を述べる姿も見られました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「さけのしおやき」「ゴーヤチャンプル(卵)」「もずくスープ」でした。

沖縄の料理「ゴーヤチャンプル」の「チャンプル」は沖縄の方言で「ごちゃまぜ」という意味です。ゴーヤはニガウリとも言われ少し苦味があります。この苦い成分が胃腸を刺激して食欲を増進させます。ビタミンCもたくさん含まれています。沖縄料理には、疲労回復に効果的なビタミンB1が豊富な豚肉もよく使われています。また、沖縄では「もずく」もよく食べられています。「もずく」の食物繊維が余分な脂分を体の外に出してくれるそうです。体の中から元気にしていきたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月27日)

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「どれだけおおい」

「2つの数のどちらからひくのかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、バス6台、タクシー8台の差を求める式を見つけて計算し答えを出していました。答え方をしっかり覚えました。(8-6=2 タクシーがバスより2台多い)

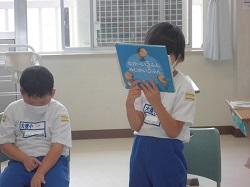

▼第2学年の学習の様子です。

国語科「お気に入りの本をしょうかいしよう」

「お気に入りの本を紹介し合うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは「書いた人」「本の題名」「登場人物」「話の内容」「好きなところやおすすめしたいところ」を、原稿をもとに紹介し合っていました。

▼第4学年の学習の様子です。

理科「雨水のゆくへと地面の様子」

「雨の日の校庭の様子を調べるための計画を立てること」をテーマに学習していました。子どもたちは、水のたまり方や流れ方、しみこみ方について映像を観てから、調べる計画を立てていました。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科「1学期のまとめ(漢字や言葉)」

「4年生までに習った漢字、1学期に習った漢字のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、漢字スキルを利用して、漢字学習のまとめをしていました。

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「日本の歴史」 総合的な学習の時間「伝統文化について調べよう」

「桜井古墳や南相馬市博物館の見学学習を振り返ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、相馬野馬追や桜井古墳について学んだことを、個人の記録を持ち寄ってグループ内でまとめていました。

▼第3学年の学習の様子です。

体育科「走・跳野運動(かけっこ・リレー)」

「様々な形態のリレーに挑戦すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、バドミントンのラケットにシャトル(羽根)をのせたり、ソフトバレーボールをドリブル(突く)したりしながら、動きとリレーの楽しさを味わっていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「なすいりマーボーとうふ」「シルバーサラダ」「ひとくちなしゼリー」でした。

ナスは夏から秋にかけて収穫される野菜です。カリウムやビタミンC、水分が多く含まれており、熱中症予防にもつながる食材です。マーボー豆腐は中国の四川料理で、ひき肉と野菜をサッと炒めた香りや味がなんとも食欲をそそります。しっかり食べて暑さに負けない体をつくりたいですね。

大甕小学校のひとコマ②(7月22日)※「児童会委員会活動」「宿泊活動事前説明会」「教職員研修」「保健室廊下掲示」「エアコン設置」等

▼児童会委員会活動

学校生活をよりよいものにすることを目指して、各委員会ごとに、第4~6学年の各委員が1学期の反省(振り返り)、1学期残り期間や2学期の活動に向けた準備(改善)等の活動をしていました。写真は、上・左から順に保健委員会・放送委員会・美化委員会・図書委員会・体育委員会・代表委員会の活動の様子です。

▼第6学年 宿泊活動に関する事前説明会 <音楽室(3階)>

9月7日(月)・8日(火)福島県いわき海浜自然の家を利用して行う宿泊活動に関する説明会を実施しました。児童への事前指導を重ね、当日の活動、そして事後指導へつなげていきます。引き続きご理解とご協力をお願いします。

▼新規採用養護教諭研修(専門指導員による第2回研修)

専門指導員(市内小学校養護教諭)の先生の御指導のもと「保健情報の把握と活用」「養護教諭・保健主事の役割と理解」「健康診断と健康観察」の項目に沿って研修を行いました。

※第1回研修は「養護教諭に関する法規と役割」「健康教育に関する計画」「学校保健組織活動」の項目で実施済。

▼保健室廊下掲示(①熱中症 ②健康的な生活)

①内容は「熱中症の症状」「応急処置」「夏のファッション」です。

②内容は「こんな“かいじゅう”と たたかうのは…?」です。

「運動不足→うんどうマン」「汚れた空気→かんきマン」「好き嫌い→えいようマン」「せきやくしゃみ→マスクマン」「手の汚れ→てあらいマン」「睡眠不足→すいみんマン」

▼相談室にエアコン設置工事

南相馬市教育委員会の学校教育施設における「熱中症予防対策」「施設の充実」の一環として、相談室にエアコンを設置していただきました。今後は、学級担任やスクールカウンセラーによる教育相談(児童・保護者)、各種面談、教職員研修等の際にエアコンを利用していきます。

大甕小学校のひとコマ①(7月22日)

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「みんなのこうえんであそぼう」

「高見公園で活動した時(昨日)の様子を記録すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、心に残っている場面を思い起こしながら、絵や言葉でかきまとめていました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「2けたの数のわり算」

「商の見当をつける時に何に気を付けるか」をテーマに学習していました。子どもたちは、仮の商を立てて計算した時に「あまりの数」が「わる数」より「小さく」なっているかどうかに着目して問題に挑戦していました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のわり算」

「1mの値段が300円より高くなるのは、どのようなときか」をテーマに学習していました。子どもたちは、わる数が「1より大きい」「1より小さい」か視点として考えていました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「分数のわり算」

「これまでに学習した分数のわり算と同じように計算できるのか」をテーマに学習していました。子どもたちは「小数÷分数」「分数×分数÷分数」の計算もこれまでの学習内容を活かして計算できることを確認した後に、練習問題に挑戦していました。

▼第3学年の学習の様子です。

音楽科「リコーダーのひびきをかんじとろう」

「ラとソの運指を覚えてきれいな音で吹くこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、まず「ラ」の指使い(指押さえ)や息の吹き込み方に気を付けながら音を出して、その美しさを確認していました。

▼第2学年の学習の様子です。

図画工作科「たのしかったよ ドキドキしたよ(絵画)」

「作品の完成を目指して、着色をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、絵具を溶かす水の量を工夫したり、使用する筆の太さを使い分けたりして、着色を進めていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「きつねうどん」「牛乳」「まめまめサラダ」「みかんのジュレ」でした。

枝豆が成長すると何になるでしょうか?1番「もやし」 2番「大豆」 3番「コーン」 正解は2番「大豆」です。大豆になるはずの豆を未熟の時期にさやごと収穫するのが枝豆で、成熟するまで待ってさやをはずしたものが大豆です。枝豆はビタミンやカリウムが多く含まれていて体の調子を整えます。また、甘味の味わいもあります。さらに、たんぱく質が多く含まれており体をつくる働きがあります。日頃から豆を食べることも意識したいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月21日)※「高見公園での活動(1年生)」を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

生活科「外国語であそぼう」

「ALTの先生が言ったことをまねてみること」をテーマに活動していました。子どもたちは、リズムやテンポが様々な「あいさつ」の表現の仕方を、よく聴いたり見たりしながらまねて、声に出して外国語にふれていました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「どれだけ大きい」

「これまでのドリルを使った学習に加えて、プリントの練習問題に挑戦すること」をテーマに学習していました。子どもたちは、数の大きさを思い起こしながら「ひき算」の問題を解決していました。

生活科「みんなのこうえんであそぼう みずであそぼう」

「公園で遊ぶこと、水に親しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、高見公園の使い方を確認した後に、固定施設や遊具を利用して思う存分楽しんでいました。顔から髪の毛から、ハンカチまでびっしょりに…。学校に戻っての第一声は「楽しかった。」(満面の笑みで)でした。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「風やゴムでうごかそう」

「これまでに目的や方法を確認してきた“風で動かす実験”をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、結果を知るとともに、送風機の「弱い風」と「強い風」によって動き方はどう違うのかをまとめていました。

▼第6学年の学習の様子です。

社会科「縄文のむらから古墳のくにへ」

「縄文から古墳時代までを新聞に書きまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「どの時代か」「何を取り上げるか(3つ程度)」「社説」を構想に入れながら、割り付けも工夫して書き始めていました。

▼第5学年の学習の様子です。

国語科「目的に応じて引用するとき」

「調べてことを正確に伝える報告文の書き方について知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、教材文の「引用」されている記述例から、目的に応じて引用することの大切さを理解していました。

▼第4学年の活動の様子です。

音楽科の学習時間(笛や鍵盤ハーモニカの演奏)に使用するために、机上用のパーテーションを組み立てていました。子どもたちは、準備や使い方、後片付けの仕方について確認していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ハヤシライス(麦・乳)」「みずなのサラダ」でした。

肉と野菜を煮込んだソースをごはんの上にかける「ハヤシライス」についてのお話です。今日の給食のハヤシライスには豚肉を使っています。豚肉を使うと牛肉よりあっさりとした軽い味になります。また、豚肉にはスタミナアップを助ける「ビタミンB1」が多く含まれており、そして、玉ねぎにはその「ビタミンB1」の吸収をよくしてくれる栄養素が含まれているので、豚肉と玉ねぎはスタミナアップとなる組み合わせです。味も栄養面でも相性がよい豚肉と玉ねぎが入った「ハヤシライス」を食べて元気に過ごしたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月20日)※「音楽科の学習でパーテーション利用」を含む。

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「ドレミであそぼう」

「音の高さに気を付けながら鍵盤ハーモニカを演奏すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、仕切られた空間の中で曲名「かっこう」の「ソミ・ ソミ・ レドレド」の演奏に挑戦していました。

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「わたしの大切な風景」

「これまでに進めてきた下絵に着色すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、色合いや筆のタッチに工夫を加えながら、作品の完成を目指して作業を進めていました。

▼第3学年の学習の様子です。

体育科「走・跳野運動(かけっこ・リレー)」

「バトンの渡し方や受け取り方の動きに挑戦すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、やり方を確認した後に、チームの中で実際に動きを確かめていました。

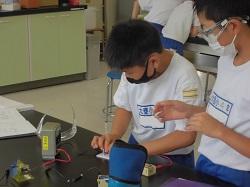

▼第4学年の学習の様子です。

理科「電気のはたらき」

「乾電池の数やつなぎ方(直列・並列)を変えて、電流の大きさを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、グループで協力しながら実験を進め、結果を出し合っていました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「1学期の学習のまとめ」

「ドリルの問題に挑戦し、学習のまとめをすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、提示された範囲の問題に取り組み、答えの確認や間違い直し等をていねいに行っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちの生活と食糧生産 米づくりのさかんな地域」

「米の主な産地はどこかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、日本の米づくりの資料(作物統計調査等)から主な産地をまとめるとともに、主な産地にはどんな自然の特色があるかもまとめていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ぶたにくのしょうがタレかけ」「やさいのうめあえ」「キャベツととうふのみそしる」でした。(毎月19日は食育の日とした日本型食事の献立)

今日は「勝ち飯R(アール)」×「夏のみそ汁キャンペーン」で、食育応援企業団の福島中央テレビと味の素株式会社との共同キャンペーンの特別メニューです。キャンペーンテーマの一つにアスリートの食事を参考に「福島県民の体づくりを応援します」が掲げられています。トップアスリートが体づくりや食欲不振の対策等に「汁物」を上手に取り入れているそうです。今日のみそ汁は、キャベツと豆腐のみそ汁。野菜のビタミンや豆腐のたんぱく質、水分と塩分も効率的にとることができることから、夏バテ防止や水分補給にもなる汁物です。しっかり食べて暑い夏を乗り切りたいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月17日)※「学校だより№6」掲載

▼第1学年の学習の様子です。

生活科「せわをしよう はなのようすをつたえよう」

「アサガオの成長を観察して、その結果を記録すること」をテーマに活動していました。子どもたちは、花や葉、茎の色・形・大きさ等をしっかり観察して、絵や言葉で用紙に書きまとめていました。

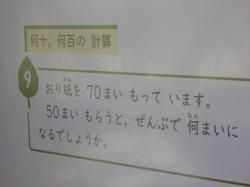

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「100よりおおきな数 たし算とひき算」

「430+20や360-40の計算の仕方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ブロックの絵図をもとに、10のまとまりや100のまとまりから、たし算やひき算の仕方を考えていました。

▼第3学年の活動の様子です。

学級活動「当番活動を見直そう」

「これまでに行ってきた当番活動を振り返るとともに、見直すこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、よりよくするためのアイディアを出したり、次に取り組んでみたい当番を決めたりしていました。

▼第4学年の活動の様子です。

学級活動「学級集会をしよう」

「学級集会(1学期お楽しみ会)について話し合い、計画を立てること」をテーマに活動していました。子どもたちは、集会の目的を明確にしながら、内容や役割分担、チームづくり等を話し合っていました。

▼第6学年の活動の様子です。

学級活動「卒業に向けて」

「いくつかの曲を聴いて、儀式的行事で表現してみたい曲を考えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、合唱形態で流れてくる音楽に耳を傾けるとともに、歌詞の雰囲気も感じ取っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

総合的な学習の時間「コンピュータの使い方を学ぼう」

「名刺づくりを通して、操作の仕方を覚えること」をテーマに活動していました。子どもたちは、名前や好きなもの、好きな教科、将来の夢等を入力したり、イラストを選んだり、枠や背景を変えたりしながら作成していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「きなこあげパン」「牛乳」「イタリアンサラダ(乳)」「ワンタンスープ(麦)」「ミニトマト」でした。

「揚げパン」はコッペパンを油でサッと揚げて砂糖をまぶしたものです。昔は固くて大きなコッペパンだったので、パンをおいしく全部食べてもらいたいために考え出されたそうです。今では給食のロングセラーメニューの一つになっています。今日は「きなこ揚げパン」です。調理員の皆さんが、油っぽくならないように揚げ、きな粉と砂糖を混ぜたものを、一つ一つまぶして作ってくださいました。味も食感も格別でしたね。

大甕小学校のひとコマ(7月16日)※ 幼小連携事業(読み聞かせ)を含む。

▼第4学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動(高跳び)」

「高さを決めて3歩の助走で跳ぶこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分で高跳びの場を選んで、めあてを達成しようと繰り返し挑戦していました。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「100より大きい数」

「(何十)+(何十)の計算の仕方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、これまでに学習してきた計算の仕方をもとに、答えが100よりお大きくなる数の計算の仕方をまとめていました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「のこりはいくつ どれだけおおい」

「ひき算の計算の答えが同じになるカードを見つけること」をテーマに学習していました。子どもたちは、答えが1になるカード「9-8」「8-7」や2になるカード「9-7」「8-6」のように、見つけて並べていました。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「風やゴムでうごかそう」

「実験用に作った車を動かすためのやり方を確認すること」をテーマに学習していました。子どもたちはまず、うちわを使って風を起こし、動きを確かめる方法の確認を行っていました。

▼第5学年の学習の様子です。

外国語「What do you want to study?」

「夢の時間割について問答するための準備をすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分なりの夢の時間割を作成し、次回の発表の時間に備えていました。

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「思いを形にして生活を豊かに」

「布にしるしをつけたり、しつけをしたりして、ミシンを使って縫いはじめること」をテーマに活動していました。子どもたちは、作業順序の説明や作業上の注意点を確認した後に、ミシン縫いを行っていました。

▼幼小連携(学校司書による読み聞かせ)

小学校の図書室にて、学校司書による4歳児への読み聞かせが行われました。子どもたちは、題名「おめんです」という本をはじめとして、絵本の世界の楽しさを味わっていました。

▼今日の給食です。

今日は“いざ出陣!献立”「かいばしらごはん」「牛乳」「かつおのあげに」「きゅうりのこんぶづけ」「すましじる(麦)」「ひとくちとちおとめゼリー」でした。

今年は7月25・26・27日が相馬野馬追祭です。国の重要無形民俗文化財に指定されています。出陣の際には、打ちアワビ、勝ち栗、干し昆布、豆腐、きゅうり等が食べられていたとされています。今日の給食時間は「アワビの代わりにホタテ貝柱を入れたごはん」「塩昆布入りのきゅうりづけ」「勝ち魚であるかつおの揚げ煮」により、暑い夏の野原を颯爽と走る騎馬に思いをはせることができたひとときでした。

大甕小学校のひとコマ(7月15日)

▼第5学年の学習の様子です。

図画工作科「立ち上がれ!ワイヤーアート(立体)」

「針金を使って、立ち上がる形づくりをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ペンチの使い方を確認した後に、「形を変える」「立たせ方」「組み合わせ方」を考えながら作品づくりに取りかかりました。

▼第2学年の学習の様子です。

図画工作科「たのしかったよ ドキドキしたよ(絵画)」

「楽しかったことやがんばったことを下絵にかくこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分の出来事を思い出しながら、画面構成を考えて下書きを進めていました。

▼第1学年の学習の様子です。

音楽科「はくにのって リズムをとろう」

「たん や たた のリズムを知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、曲名「ぶんぶんぶん」の「たん たん たん うん たた たた たん うん」のリズム打ちを確認し、曲に合わせてリズムを感じ取っていました。

▼第3学年の学習の様子です。

社会科「わたしたちのまち みんなのまち」

「方位磁針の使い方や方位、公共施設、地図記号などをまとめること」をテーマに学習していました。子どもたちは、学習プリントで問われている内容について、思い起こしながら解答し、正しい答えを確認していました。

▼第4学年の学習の様子です。

算数科「2けたの数のわり算」

「わる数が何十(2けたの数)の時の計算の仕方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、「80÷20」の計算の仕方を、10のまとまりに着目して「8÷2」をもとに考えていました。

▼第6学年の学習の様子です。

算数科「分数のわり算」

「分数÷分数の答えの求め方を考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは“わる数が整数であれば計算できる”というこれまでの学習内容を生かして、計算を工夫し答えを求めていました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ジャージャーめん」「牛乳」「こんにゃくサラダ」「ガリガリくん(カップアイス)」でした。

【大人気のアイスが給食に登場】

夏はアイスがとてもおいしく感じる季節です。中でもガリガリくんアイスは、さっぱりとした味と、ガリガリ・シャリシャリとした氷の食感が厚い季節にぴったりです。ソーダ味やグレープフルーツ味等、いろいろありますが、本日の給食ではぶどう味でした。

大甕小学校のひとコマ(7月14日)

▼第4学年の学習の様子です。

社会科「住みよいくらしをつくる 水はどこから」

「牛越浄水場の見学学習をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、事前に確認した学習の目的や内容に沿って、見たり聞いたり記録したりの活動を積極的に行っていました。(写真は出発の様子です。)

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「100より大きい数」

「ひよこの挿絵から、まとまりごとにいくつ分あるかを確認して数えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、10のまとまりや100のまとまりに目を向けて、大きな数を数えていました。

▼第3学年の学習の様子です。

理科「風やゴムでうごかそう」

「車をつくって、手をふれないで動かすにはどうしたらよいかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは「風を利用する」「うちわであおぐ」「帽子であおぐ」「送風機を使う」等、様々な考えを出し合い、実験に備えていました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のわり算」

「“わられる数”も“わる数”も小数のわり算はどう計算すればよいかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、整数どうしの計算の仕方をもとに小数のわり算の計算の仕方を考え、最終的には全体でまとめていました。

▼第6学年の学習の様子です。

外国語「Let's go to Italy.」

「おすすめの国の有名なものを調べて、たずね合うこと」をテーマに学習していました。子どもたちは「What country do you like?」「I like ~.」「Why do you like ~?」「You can eat ~.(buy see)」の定型文に当てはめて、ペアで問答(会話)を行っていました。

▼第1学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動遊び(かけっこ・リレー)」

「20m程度の折り返しかけっこやリレーを楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、ルールをしっかり守りながら、バトンを次の人に渡して運動遊びを楽しんでいました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「ごはん」「牛乳」「ささかまのゆかりあげ(麦・卵)」「いんげんのごまあえ」「とんじる」でした。

「ひみこのはがい~ぜ」の「は」と「が」の紹介です。「は」は歯の病気予防の「は」です。よくかむとだ液が出て、このだ液が歯を守ってくれます。「が」は がん予防の「が」です。だ液が発がん性物質の毒性を抑えます。よくかむとだ液がたくさん出て、体全体を健康にしてくれる働きをします。「よくかんで食べること」をいつでも意識したいものですね。

大甕小学校のひとコマ(7月13日)

▼第6学年の学習の様子です。

図画工作科「わたしの大切な風景(絵画)」

「自分だけの大切な風景を絵で表すこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、自分が撮影した写真(学校敷地内や校舎内の大切な風景)をもとに、自分が表したい風景の下絵を描いていました。

▼第4学年の学習の様子です。

理科「電気のはたらき」

「モーターの回る向きは何によって変わるのかを調べること」をテーマに学習していました。子どもたちは、プロペラ付きモーターや電池、スイッチ、簡易検流計を用いて回路(電流の通り道)をつくって実験を行い、結果を導き出していました。

▼第2学年の学習の様子です。

音楽科「ドレミであそぼう」

「“ドレミのうた”等の音楽により、ドレミに親しみ楽しむこと」をテーマに活動していました。子どもたちは、CDから流れてくる音楽を聴くとともに、声に出して親しみ楽しんでいました。

▼第1学年の学習の様子です。

算数科「のこりはいくつ どれだけおおい」

「6-2=4となるようなお話をつくること」をテーマに学習していました。子どもたちは「ぼうしが9つ、子どもが6人。ぼうしが3つ多い。」という例をもとに、お話をつくる活動に懸命に取り組んでいました。

▼第5学年の学習の様子です。

総合的な学習の時間「情報:コンピュータの使い方を学ぼう」

「コンピュータの文字入力に慣れること」をテーマに活動していました。子どもたちは、ICT支援の先生から紹介を受けた「なるほどタイピング」というソフトで、物語や熟語の入力練習に取り組みました。

▼第3学年の学習の様子です。

体育科「走・跳の運動(かけっこ・リレー)、体つくり運動(多様な動き)」

「様々な体勢から、スタートの合図に反応して折り返しかけっこをすること」をテーマに活動していました。子どもたちは、これまでにの活動を積み重ねてきたこともあり、だいぶ反応よく一歩目を踏み出すことができるようになってきました。その後にはリレーの楽しさを味わいました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「わかめごはん」「牛乳」「とりにくのてりやき」「からしあえ」「みょうがのかきたまじる(卵)」「ヨーグルト(乳)」でした。

みょうがは夏を代表する薬味で、さわやかな香りが消化を助け、血液循環をよくしてくれる夏バテ防止に効く野菜です。冷ややっこやサラダ、和え物、刺身等の薬味としてシャキシャキとした歯ごたえでさっぱりと食べられるのが特徴です。今日はみょうが入りかき玉汁でした。

大甕小学校のひとコマ(7月10日)※「ご入学おめでとうノート・鉛筆」贈呈を含む。

▼「ご入学おめでとうノート・鉛筆」贈呈の様子です。

原町ロータリークラブ(社会奉仕委員会)様より寄贈いただいたノートと鉛筆を、本日1年生教室で一人一人に贈呈しました。一人一人が「ありがとうございました。」と言葉で伝えることができていました。使用については、担任から連絡があります。

▼第6学年の学習の様子です。

家庭科「思いを形にして生活を豊かに」

「トートバッグを制作するために必要なポイントを知ること」をテーマに活動していました。子どもたちは、先生の説明や掲示物から必要なポイントを知り、制作の見通しを立てていました。

▼第3学年の学習の様子です。

算数科「表とぼうグラフ」

「ひと目盛りの大きさに着目して読み方やかき方を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、グラフによってひと目盛りが表す大きさが異なることを理解した後に、実際にぼうグラフをかくことに挑戦しました。

▼第4学年の学習の様子です。

社会科「住みよいくらしをつくる(水はどこから)」

「浄水場の見学学習に向けて、その準備をすること」をテーマに学習していました。子どもたちは、地域の素材(浄水場)を生かした学習をよりよいものにするために、その目的や内容、マナー等について確認していました。

▼第5学年の学習の様子です。

算数科「小数のわり算」

「長さが小数のとき、1mの値段を求める式はどうなるかを考えること」をテーマに学習していました。子どもたちは、2mや3mの場合の簡易な数字を用いて考え、長さが小数でも値段を求める式はわり算になることをまとめていました。

▼第2学年の学習の様子です。

算数科「長さ」「100より大きいかず」

「3けたの数で表されている数直線の読み方を知ること」をテーマに学習していました。子どもたちは、ひと目盛りが表す大きさを見つけて、読み方を確認していました。

▼今日の給食です。

今日の献立は「セルフウインナードックパン」「牛乳」「トマトサラダ」「イナムドゥチ」でした。

「イナムドゥチ」はどこの郷土料理でしょうか?次の3つのうちから選びましょう。1番:フィリピン、2番:長崎県、3番:沖縄県 … 正解は3番:沖縄県です。具だくさんのみそ汁で、お祝い料理の一つです。豚肉を使った汁物で、細い短冊切りにした豚肉、こんにゃく、かまぼこ、しいたけ等を入れて、九州地方特有の白みそで作ります。全国各地の特徴のある汁物がたくさんありますが、どんな汁物を知っていますか?調べてみるのもよさそうですね。

〒975-0049

福島県南相馬市原町区

大甕字鶴蒔8番地

TEL 0244-22-3881

FAX 0244-24-2096

E-mail:ohmika-e@fcs.ed.jp

【東日本大震災(原発事故含む)における区域外就学・転出中の児童とその保護者の皆様へ】

現在上記理由等により区域外就学、転出中の児童について、大甕小学校に戻る意向がある場合は直接大甕小学校にご連絡下さい。