2021年5月の記事一覧

国語の授業づくりの楽しさ

金曜日に新採用の先生の授業研究会を行いました。国語の説明文の授業です。相双教育事務所の主任指導主事廣居先生にご指導頂きました。

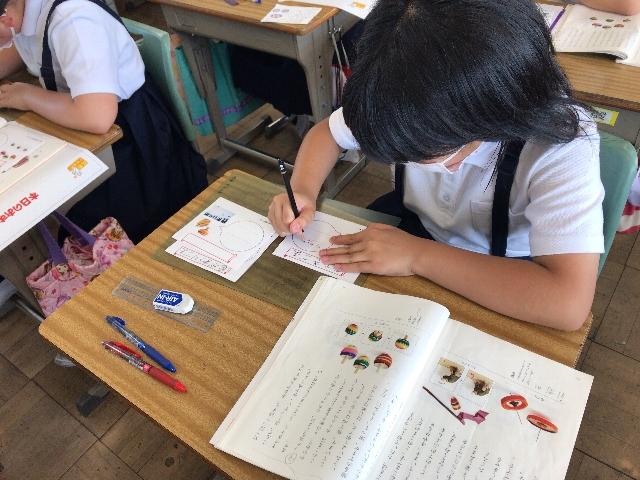

授業では「こまを楽しむ」という教材文の内容を整理するために、カードを効果的に使って活動させ、子どもたちも意欲的に取り組んでいました。

廣居先生からは、「学びに向かおうと学習に進んで取り組む姿がたくさん見られた。」というお褒めの言葉とともに、「この教材を通して何を指導していくか、教師の教材分析が大切」というアドバイスを頂きました。教材文の中には子どもたちに考えさせたいキーワードがたくさんあります。そこに気づくと授業づくりがとても楽しくなるものです。

授業を行った先生はテンポよく指示を出し、子どもたちの気持ちを引きつけながら指導を進めるとともに、一人一人に声かけながら授業を進めることができました。また、廣居先生のおかげで国語の授業づくりの楽しさも実感できたようです。廣居先生ご指導ありがとうございました。

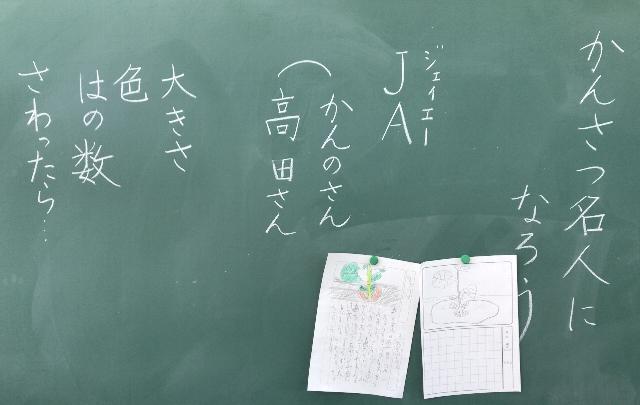

野菜のかんさつ名人になろう

ひばり学級ではJA様のご協力を得て、野菜の苗植えを行いました。子どもたちはJAの菅野さんと高田さんのお話を聞きながら、心を込めて苗植えをすることができました。

実際に土に触れながらの作業は貴重な体験です。また、JAのお二人の説明がとてもわかりやすく、子どもたちもスムーズに作業ができました。ありがとうございました。

終了後は早速今日の活動のまとめも行いました。大きさや色、葉の数、触感などを子どもたちなりに記録しました。良い勉強になりました。

植えた野菜は、スイカ、サツマイモ、キュウリ、オクラ、トウモロコシ、落花生です。たくさんの野菜を収穫できるよう、観察しながらお手入れもがんばってください。

放課後は素敵な音色が響いています

合奏部の子どもたちは週5日の練習をがんばっています。放課後は、校長室まで素敵な音色が聞こえてきます。

5月は福島県で非常事態宣言を出したことから、練習時間を短縮したり、間隔を開けてパート練習をしたりしてコロナ対策に努めてきました。放課後の個別練習の様子を覗いてみると、一人一人が楽譜に向き合って真剣に取り組んでいました。

本日の朝刊を見ると、県の非常事態宣言は月末解除となる見込みのようですので、今後、練習時間を本来のものに戻すとともに、7月の地区大会に向けて体育館での練習に切り替えていきたいと考えています。ご理解ご協力よろしくお願いします。

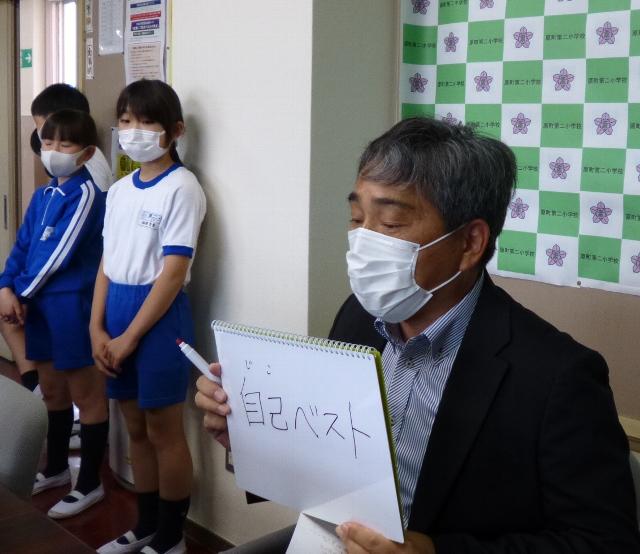

自己ベストを目指してがんばって

本日お昼に、6月2日(水)の陸上競技大会に向けて、6年生の壮行会を実施しました。校長室からのリモート配信で会を進め、進行やあいさつ等は集会委員会の子たちが上手に務めました。

校長からは「6年生は運動会や学力テストなど忙しい中、練習してきた。その成果を発揮してほしい。順位が気になるだろうが、他の学校の子たちも一生懸命練習に取り組んでいるので、簡単に良い順位がとれるわけではない。順位よりも、精一杯がんばって力を発揮して、自己ベストの記録を目指してほしい。」という話をしました。

続いて6年生児童代表からも「みなさん、ありがとう。がんばって自己ベストを狙いたい。」「今までがんばって練習してきた成果を最初で最後の陸上大会で発揮したい。」というお礼の言葉がありました。

本校6年生の参加種目等は以下の通りです。応援や励ましをお願いいたします。

陸上大会の練習がんばってます

6年生の陸上競技大会まであと少し。今日も6年生は練習をがんばりました。会場である雲雀ヶ原陸上競技場に行っての練習。子どもたちの緊張をほぐす上でも、現地練習はとても大切な機会です。

全体練習の後は種目練習やリレー練習を行いました。

また、昨日から放課後は「小学生陸上競技交流大会相双地区予選」の練習も5年生6年生の希望者で行っています。

目標に向かってがんばること、体を思いっきり動かして運動すること、他の学校の友達と競い合うこと…陸上大会は子どもたちに様々な効果をもたらしてくれます。ご理解ご協力を頂いているご家庭の皆様に感謝申し上げます。

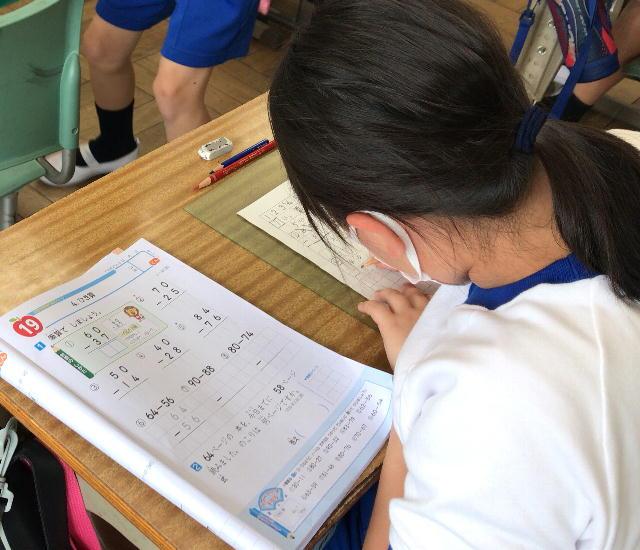

チャレンジ!くり下がりのある引き算:2年生

2年教室の前を巡視していたら、教室の中から熱気が伝わってきました。

中に入って見ると、担任とTTの先生が子どもたちの計算の丸付けに大忙し。算数の「くり下がりのあるひき算」の学習中でした。

たいへんな活気だったので私も一緒に丸付けに参加しました。「一の位では引けないので十の位から借りてきて…」と話しながら丸付けしてあげると、子どもたちは大喜び。最初は多少時間がかかっても、ほめてあげて成功体験を味わわせるのがコツだと思っています。

くりさがりのあるひき算の筆算は、コツをつかむまで何度も繰り返し練習するのが大切です。おうちでも見て頂ければ子どもたちも喜んで取り組むと思います。よろしくお願いします。

バケツ稲、い~ね!

5月20日(木)、5年生が総合の授業で「バケツ稲体験」を行いました。

バケツ稲とは「バケツで育てる稲」のことです。バケツと土を用意すれば場所を選ばず、手軽に稲作を体験することができます。社会科「米づくりのさかんな地域」の学習にもつながる貴重な体験学習です。

バケツ稲のご指導をしてくださったのは、JAふくしま未来の職員4名の皆様です。

「自分で稲を育てる体験を通して、日本の稲作や農業をもっと身近に感じてほしい」というJA職員の方の思いを受け、子どもたちはバケツの中に「田んぼ」をこしらえ始めました。

土・水・肥料が入ったバケツに両手を突っ込み、力いっぱい混ぜ合わせます。苗が根を張りやすいように一生懸命土を混ぜ合わせる子どもたち。JA職員の方々も一緒に手を入れ、土の塩梅を確認してくださいました。

土の感触が心地よくなってきた頃には、バケツの中に自分だけの「田んぼ」が現れました。

そこに子どもたちは、苗をひとつまみ、ていねいに植え付けました。

昔から「米作りには八十八の苦労がある」と言われます。

これから根気強くお世話をして、稲苗の成長を観察し続け、収穫の喜びを味わってほしいと思います。

JAふくしま未来の職員の皆様、ご指導ありがとうございました。

なお、夏休みには、バケツごと家に持ち帰って育てる予定です。

バケツ稲って、たのしい~ね!

信号機をよく見て渡ろう

学校の西側には押しボタン式信号機があり、毎日、たくさんの子どもたちが利用しています。1年生もしっかり信号を見て、赤信号の時にはきちんと待ち、安全に道路を渡ることができています。

また、横断歩道では手を上げて渡る子が多く、自動車からよく見えるので、安全につながっていると思います。

ところで、原町二小の学区内にはたくさんの信号機がありますが、先日、地域の方から「赤信号のときに渡った子がいた」という情報が寄せられました。どの信号でも見落とさず赤信号の時には止まって待つことを学校においても再指導しました。ご家庭におかれましても、交通安全を意識することができるよう、お子さんと話し合ってみてください。

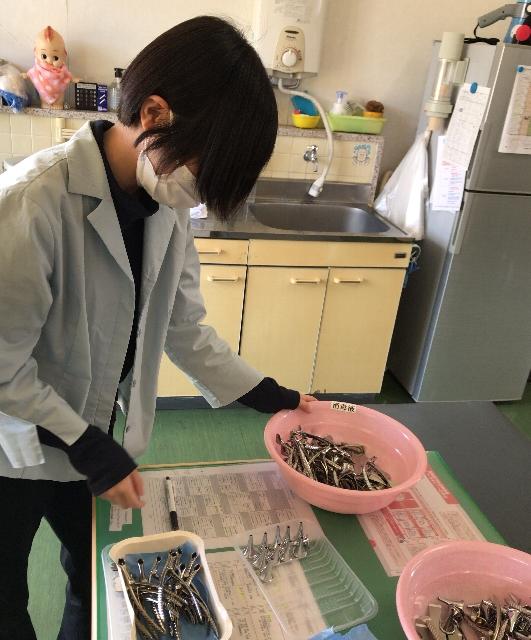

若盛先生ありがとうございました:耳鼻科検診

1年生と4年生が耳鼻科検診を受けました。若盛先生にはお忙しい中、駆けつけていただき、耳、鼻、のどの様子を診て頂きました。ありがとうございました。

耳鼻科検診で診てもらっている内容は主に次の4点です。

・耳垢が耳の穴を塞いでいないか? ・中耳炎になっていないか? ・鼻炎になっていないか? ・扁桃腺が肥大していないか?

この中で扁桃腺肥大はどんな影響があるのか、と養護教諭に尋ねたところ、「ものが飲み込みにくい、いびきの原因になる等の問題につながります。いびきの方は眠りの質の低下にもつながるので、成長にも影響を及ぼします」と説明を受けました。なるほど。今回の検診で異常が見つかったお子さんには後日連絡をいたしますので、病院で診てもらうようお願いいたします。

なお、検診では舌を押さえる器具や耳や鼻をよく見るための器具など1人あたり3つの器具を使います。もちろん個別の消毒された器具を使っております。ご安心ください。

花壇を守る縁の下の力持ち

昼休み、ある教室で環境委員会の子たちが話し合いをしていました。花の水掛け当番について、今後どのように進めていくかを話し合っているようです。

環境委員会の子たちはA班・B班に分かれて、担当の日に忘れずに水掛をしてくれています。原町二小の130m花壇を守っている縁の下の力持ちなのです。話し合い後、早速担当の子たちは水掛けを始めました。

話し合いの中で、担当の先生から「環境委員の皆さんはじょうろの片付けがとても素晴らしい」とお褒めの言葉を頂きました。私(校長)から見ても環境委員の子たちは熱心に、しかも丁寧に活動する姿がたくさん見られ、活躍しているなあと感じております。環境委員の皆さん、これからもがんばってきれいな130m花壇を作っていってください。